Cet article à été rédigé pour le dixième numéro de la revue Virage de l’AVF ayant pour sujet l’agriculture végane. Vous pouvez le retrouver publié ici : L’élevage : un maximum d’impact pour un minimum d’apports.

Temps de lecture estimé : 7 min

Les animaux ne fabriquent pas d’azote ni de matière organique, ils en consomment

Le rendement catastrophique de l’élevage

La perte d’opportunité alimentaire

L’espace médiatique est tellement occupé par les défenseurs de l’élevage paysan qu’on croirait presque que nous naissons dans des bouses de vaches et que sans elles, l’humanité court à sa perte. Plus sérieusement, la petite musique de fond qui circule à haut volume est que l’élevage créé quelque chose de magique dont on ne saurait se passer, comme si des animaux d’élevages sur des prairies étaient à l’origine de l’alchimie fertile nourrissante. En fait, il n’en est rien, les animaux dépendent des végétaux et non inversement, et ça, c’est une notion de base de l’écologie qui nous l’apprend : le niveau trophique. Dès-lors, nous verrons ici qu’une sortie de l’élevage nous permet d’éviter une fuite incroyable de ressources.

Les animaux ne fabriquent pas d’azote ni de matière organique, ils en consomment

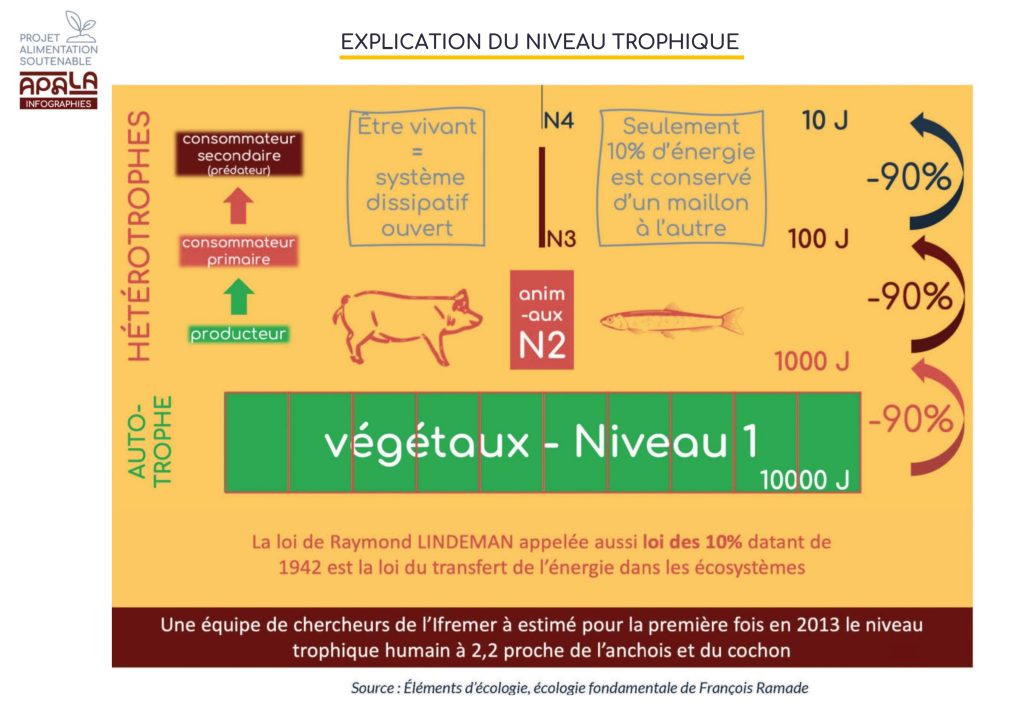

Le réseau trophique est ce qu’on connaît sous le nom de chaîne alimentaire. Chaque niveau représente un maillon de cette chaîne. Ce réseau est limité à 5 niveaux. En bas, au premier niveau il y a les producteurs que sont les autotrophes, capables de créer de la matière organique à partir de matière inorganique. Dès le niveau 2 on passe aux hétérotrophes, les animaux dont nous sommes. Nous dépendons de la matière organique créée par les végétaux puisque nous sommes incapables d’en créer à partir du soleil, des minéraux et de l’eau. Eux, convertissent le gaz carbonique en molécules organiques : glucides, lipides et protides. Les animaux ne font que transformer ces molécules au prix d’une déperdition importante. Ils ne fabriquent pas d’azote et en passant par les animaux, le cycle de l’azote est une fuite : il y a des pertes sous forme de lait, de viande et de carcasses d’animaux. Contrairement à la croyance répandue, le fumier n’est pas – pour ainsi dire – un repas gratuit. A l’échelle mondiale, à travers les cultures pour l’alimentation animale, l’élevage consomme 55 Mt (millions de tonnes) d’azote synthétique pour en restituer seulement 26 Mt sous forme organique[1]. Cela représente 29 Mt qui partent directement vers les milieux marins et terrestres, ce qui contribue à la fois au réchauffement climatique et à l’eutrophisation de ces milieux favorisant ainsi les zones mortes. Par ailleurs, si l’on cherche à réduire les engrais azotés, il faut remplacer une source primaire d’azote par une autre source primaire et non par un flux de recyclage comme l’est le fumier. Seule la fixation symbiotique le peut, et ce n’est pas l’élevage qui en est capable, mais la culture de légumineuses. D’après l’équipe de Solagro, si on fait le calcul, on constate que si on veut massifier l’agriculture biologique, la fumure animale ne peut fournir qu’une partie seulement des apports d’azote[2].

Les animaux au niveau 2 sont les consommateurs primaires et ceux qui sont au-dessus (niveau 3), sont appelés des consommateurs secondaires. Raymond Lindeman, un écologiste américain a établi pour la première fois en 1942 une loi du transfert de l’énergie dans les écosystèmes. Elle mesure l’efficience écologique d’un consommateur (rapport de la production nette d’un consommateur sur la production nette de biomasse qu’il a consommée). Son constat est que seule une fraction de l’énergie est transmise d’un niveau trophique à celui au-dessus. Portant son nom elle est aussi appelée loi des 10% parce qu’en moyenne, 90% d’énergie est perdue à chaque niveau supplémentaire[3].

Le rendement catastrophique de l’élevage

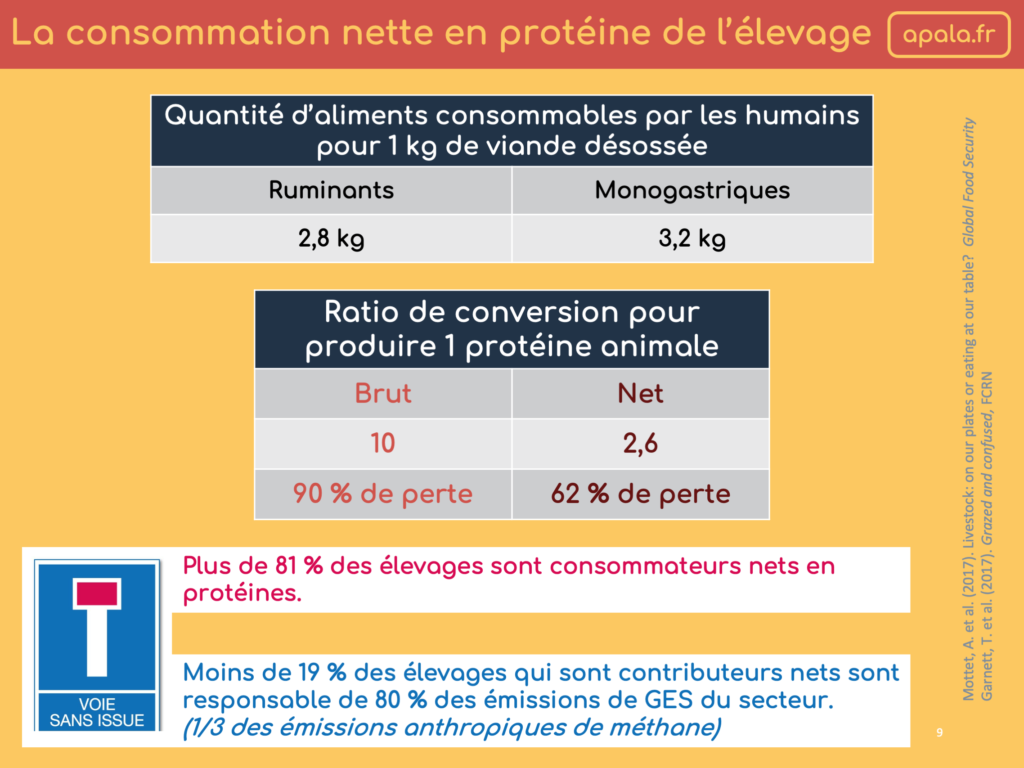

Partant de là, on comprend mieux l’inefficience de l’élevage. Pourtant, la chercheuse Anne Mottet, ancienne agroéconomiste à l’Institut de l’Elevage chargé de politiques d’élevage à la FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture) trouve dangereux que les investissements se tournent aujourd’hui vers des alternatives[4]. En 2017, elle tente de réhabiliter l’élevage en publiant une étude qui questionne si le bétail est dans nos assiettes ou à notre table. Finalement, ses résultats sont sans équivoque. Pour produire 1kg de viande désossées il faut en moyenne 2,8kg d’aliments consommables par les humains pour la viande de ruminant et 3,2kg pour celle des monogastriques. Le ratio de conversion pour produire une protéine animale est censé être favorable à l’élevage étant donné la haute teneur en protéine des produits animaux. Pourtant, là aussi, ce ratio montre que l’élevage est clairement consommateur de ressources plutôt que contributeur. Le ratio brut considère toute l’alimentation animale tandis que le ratio net ne considère que l’alimentation animale consommable par les humains, qui entre donc en concurrence directe avec l’alimentation humaine. Ses résultats montrent que pour produire une protéine animale il faut en moyenne 10 protéines végétales, ce qui fait que 9 protéines sur 10 sont perdues, soit 90% de perte. Le ratio tombe à 2,6 si on ne considère que celles qu’on peut consommer directement (soit 62% de perte). En retombant sur un ratio brut de 10, on confirme la fameuse loi des 10% abordée précédemment. C’est uniquement à l’échelle locale, dans des cas marginaux et donc non représentatifs que l’élevage peut contribuer à la sécurité alimentaire. Nous pouvons parler ici de voie sans issue car plus de 99% de cet élevage contributeur est représenté par les ruminants qui sont responsables de 80% des émissions de Gaz à Effet de Serre du secteur[5]. C’est une impasse manifeste face au changement climatique.

La perte d’opportunité alimentaire

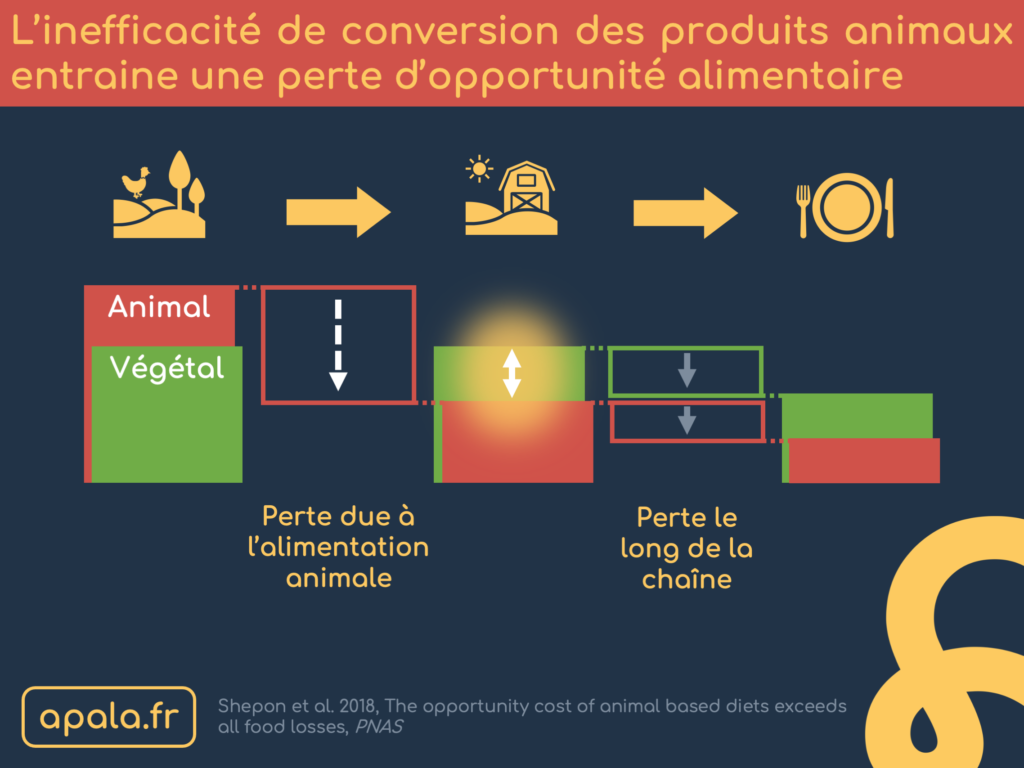

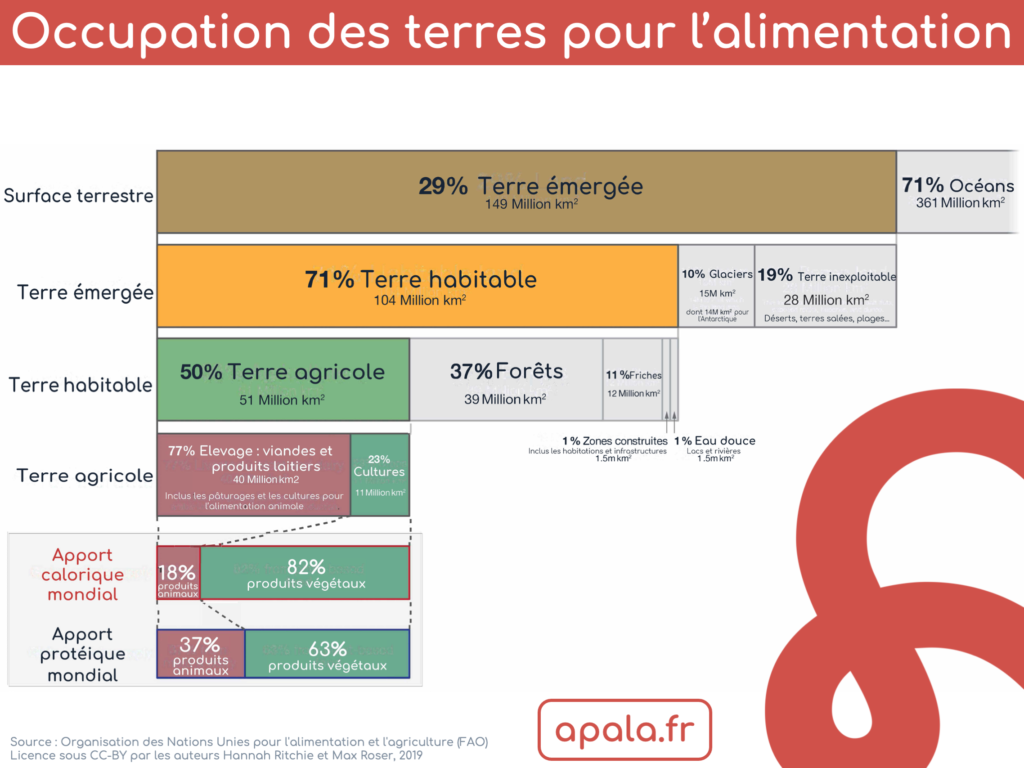

Alors que le gaspillage alimentaire s’élève à un tiers de la production mondiale, une étude parue en 2018 dans la revue scientifique PNAS[6], vient enfoncer le clou en montrant que les pertes de nourriture dues aux produits animaux dépasse toutes ces pertes dites conventionnelles (fuites dans les chaînes d’approvisionnement ou de la détérioration des produits, pertes de nourriture). Les chercheurs montrent que les produits végétaux de remplacement peuvent produire par unité de surface cultivée 20 fois et 2 fois plus d’aliments similaires sur le plan nutritionnel que le bœuf et les œufs, respectivement les catégories d’animaux les plus et les moins gourmandes en ressources. Ils précisent que la production d’un gramme de protéine (ou de calorie) d’origine animale nécessite environ un ordre de grandeur de plus de ressources et d’émissions que la production d’un gramme de protéine d’origine végétale. La consommation de produits alimentaires à forte intensité de ressources au lieu de produits de remplacement plus efficaces et tout aussi nutritifs peut alors être considérée comme une perte de nourriture effective. Ils appellent cela le coût d’opportunité alimentaire. Contrairement à la perte de nourriture conventionnelle, la perte de nourriture due à des produits à forte consommation de ressources est une nourriture cachée qui peut être récupérée par le biais de changements dans les régimes alimentaires. A ce titre, les préférences alimentaires jouent un rôle clé dans la détermination et l’atténuation des pertes alimentaires. Pour rappel, en France[7] comme dans le monde, l’élevage consomme ⅓ des céréales produites annuellement et alors même que l’étude de Anne Mottet montre que 86% de la consommation mondiale d’aliments pour le bétail n’est pas comestible par les humains, l’élevage n’assurerait que 25% des apports protéiques mondiaux. Poore et Nemecek, les auteurs de la plus grande méta-analyse[8] sur notre système alimentaire connue à ce jour ont conclu que l’élevage apportait 18% des calories et 37% des protéines totales tandis qu’en combinant les pâturages et les cultures pour son alimentation, il occuperait 77% des terres agricoles mondiales[9].

Les surfaces libérées

S’il est vrai que la pratique de l’élevage a façonné nos paysages depuis ses débuts il y a environ 10 000 ans, il est néanmoins difficile de s’en rendre compte. Occupant 27% des terres émergées contre 1% pour les zones construites (villes et les infrastructures), c’est plus que les forêts, les terres stériles (déserts, plaines salées et roches) et les glaciers (respectivement à 26, 19 et 10%). Il occupe 40% des terres cultivables dites arables. Environ la moitié de son occupation l’est par des prairies avec 35% pouvant être directement converties en cultures. Cela représente 1,3 milliard d’hectares, qu’on ne pourrait a priori pas valoriser autrement qu’avec des ruminants en pâturage. C’est considérable car c’est également à peu près 27% des terres agricoles mondiales, soit 10% des terres émergées. Alors que faire de toutes ces prairies libérées de l’élevage ? Pourrions-nous repenser des paysages qui ne soient pas anthropocentrés, c’est à dire, dédiés aux seuls bénéfices des humains ? Et si, finalement, la prise en compte des intérêts des animaux devenait une clé d’organisation du paysage ?

Déjà, nous pouvons donner la priorité au reboisement pour la séquestration carbone, urgente face au changement climatique. Ensuite, pour conserver des paysages ouverts ou des prairies qui nous offrent des services écosystémiques bienvenus, nous pouvons aménager des sanctuaires entretenus par les animaux d’élevages rescapés ou par des animaux sauvages. Des visites scolaires et universitaires offriront un intérêt supplémentaire à leur préservation. Enfin, le maintien de parcelles de cultures sera nécessaire pour notre alimentation, mais une diversification importante sera à opérer afin de sortir des monocultures géantes destinées à l’élevage. Une réorientation des subventions de la PAC aux éleveurs permettra de financer ces changements d’ampleurs en plus des reconversions. Déjà, il existe le «paiement vert», ou verdissement, qui est un paiement direct aux exploitants agricoles visant à rémunérer des actions spécifiques en faveur de l’environnement. C’est un paiement découplé (c’est-à-dire indépendant du type de production), dont le montant est de l’ordre de 80 €/ha, représentant 2 milliards d’euros par an. Peut-être pourrions-nous nous en inspirer pour imaginer l’alimentation soutenable de demain qu’il faut d’ores et déjà mettre en oeuvre.

[1] Uwizeye, A., de Boer, I.J.M., Opio, C.I. et al. Nitrogen emissions along global livestock supply chains. Nat Food 1, 437–446 (2020)

[2] ATELIER 1 – ÉLEVAGE – Comment réfléchir aux évolutions de l’élevage et à sa place dans les systèmes de production ?

[3] Eléments d’écologie : Ecologie fondamentale – 4e édition. Chapitre 5 – Flux de l’énergie et cycle de la matière dans les écosystèmes

[4] Nathalie Marchand, Anne Mottet, femme de Thomas Pesquet, défend le plancher des vaches. Réussir

[5] Garnett, T., Godde, C., Muller, A., Röös, E., Smith, P., De Boer, I. J. M., … & Van Zanten, H. H. E. (2017). Grazed and confused?: Ruminating on cattle, grazing systems, methane, nitrous oxide, the soil carbon sequestration question-and what it all means for greenhouse gas emissions. FCRN. (p.118)

[6] Shepon, A., Eshel, G., Noor, E., & Milo, R. (2018). The opportunity cost of animal based diets exceeds all food losses. Proceedings of the National Academy of Sciences, 115(15), 3804-3809.

[7] Le marché des céréales françaises. En chiffres. Passion céréales.

[8] Poore, J., & Nemecek, T. (2018). Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers. Science, 360(6392), 987-992.

[9] Hannah Ritchie and Max Roser (2013) – « Land Use ». OurWorldInData.org

Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.

Your enticle helped me a lot, is there any more related content? Thanks!