FAUT-il enterrer le Rapport Meadows ?

Le Rapport Meadows est souvent présenté comme un document scientifique ayant prédit que la croissance économique allait conduire à un effondrement de la société dans les décennies à venir. Pourtant, il y a de fortes raisons de s’interroger sur sa pertinence.

Temps de lecture estimé à 22 minutes.

Cet article à été publié sous une forme abrégée dans Transitions & Énergies, 21, été 2024.

Résumé structuré partageable sur les réseaux sociaux :

🌍 Faut-il enterrer le Rapport Meadows ?

[⏱️ Temps de lecture de l’article complet estimé à 22 minutes]

📉 En 1972, le Rapport Meadows prédisait un effondrement de la société si la croissance économique et démographique se poursuivait sans limites. Mais derrière son aura scientifique se cache un modèle simpliste, qui a figé la pensée écologique dans un cadre malthusien.

🤖 En simulant un monde réduit à 5 variables, le rapport a été lu comme une prédiction scientifique, alors qu’il n’était qu’un scénario. Il alimente encore aujourd’hui un imaginaire de l’effondrement, souvent aveugle aux capacités d’innovation et de transformation de la société.

📚 Les mises à jour du Rapport n’ont pas corrigé ces biais. Elles aboutissent à des prédictions similaires à partir de corrélations toujours aussi discutables, sans prendre en compte les erreurs avérées de la première version. Dennis Meadows lui-même continue à tenir un discours catastrophiste où l’effondrement serait inévitable.

💥 Faut-il lui donner du crédit ? Non. On peut critiquer sa perpective malthusienne et catastrophiste, sans nier l’urgence écologique. Il est temps de sortir de la peur pour réouvrir le champ des possibles.

#Meadows #Effondrement #TransitionÉcologique #CritiqueÉcologie #Changement #DébatÉcologique

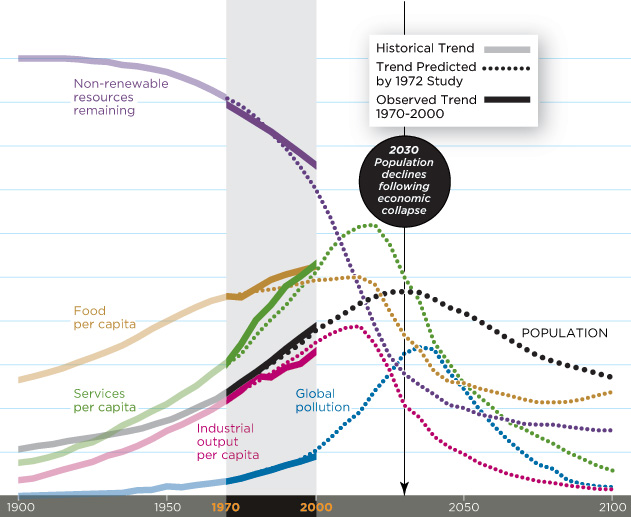

Ce que l’on appelle communément le Rapport Meadows est une étude commandée, en 1970, par un groupe de réflexion, appelé Club de Rome, réunissant des scientifiques, des économistes, des hauts fonctionnaires et des industriels préoccupés par les grandes évolutions du monde. Réalisé par une équipe de quatre chercheurs du MIT, sous la direction de Dennis Meadows, et rédigé par Donella Meadows – d’où le titre courant du Rapport –, il a été publié en 1972 sous le titre The Limits to Growth (traduit en français par Halte à la croissance ?). Il se fonde sur des modélisations informatiques et aboutit à douze scénarios de développement de l’humanité jusqu’à 2100. En dehors d’un seul cas, tous prévoient un effondrement de la société, caractérisé par une chute brutale de la population sous le coup de pénuries alimentaires, d’épuisements de matières premières et de pollution galopante. Le scénario plus optimiste est celui où la taille de la population et la production industrielle sont stabilisées dès les années 1970. Comme l’écrit le Rapport : « Si les tendances actuelles de croissance de la population mondiale, de l’industrialisation, de la pollution, de la production alimentaire et de l’épuisement des ressources restent inchangées, les limites de la croissance sur cette planète seront atteintes au cours des cent prochaines années. Le résultat le plus probable sera un déclin soudain et incontrôlable de la population et de la capacité industrielle[1]. » Avec cette conclusion, ce Rapport est devenu une référence dans les milieux décroissantistes et environnementalistes, qui y voient l’un des premiers documents scientifiques alertant des risques d’effondrement de la société en cas de croissance continue. Mais est-il fiable ?

L’erreur méthodologique

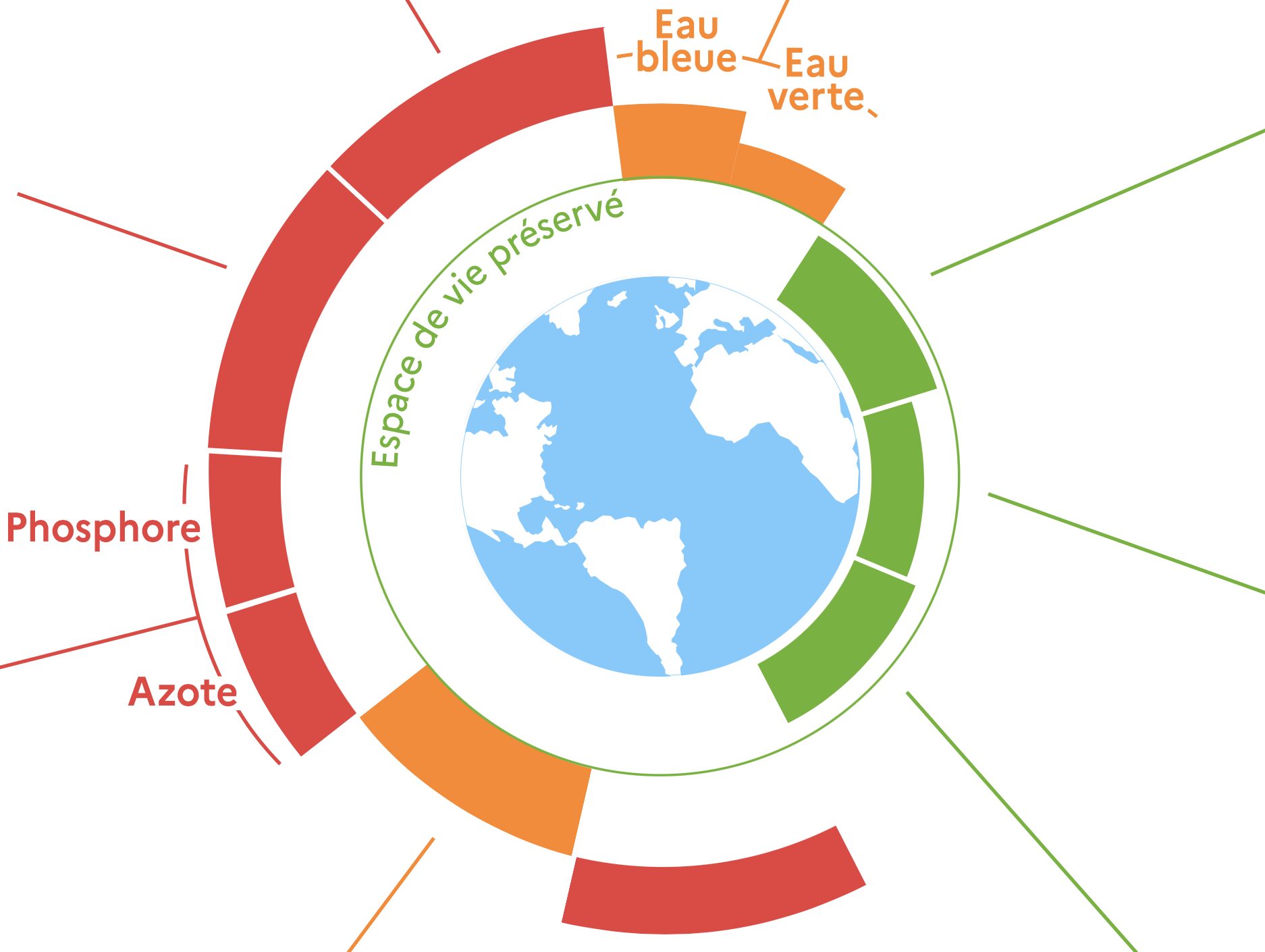

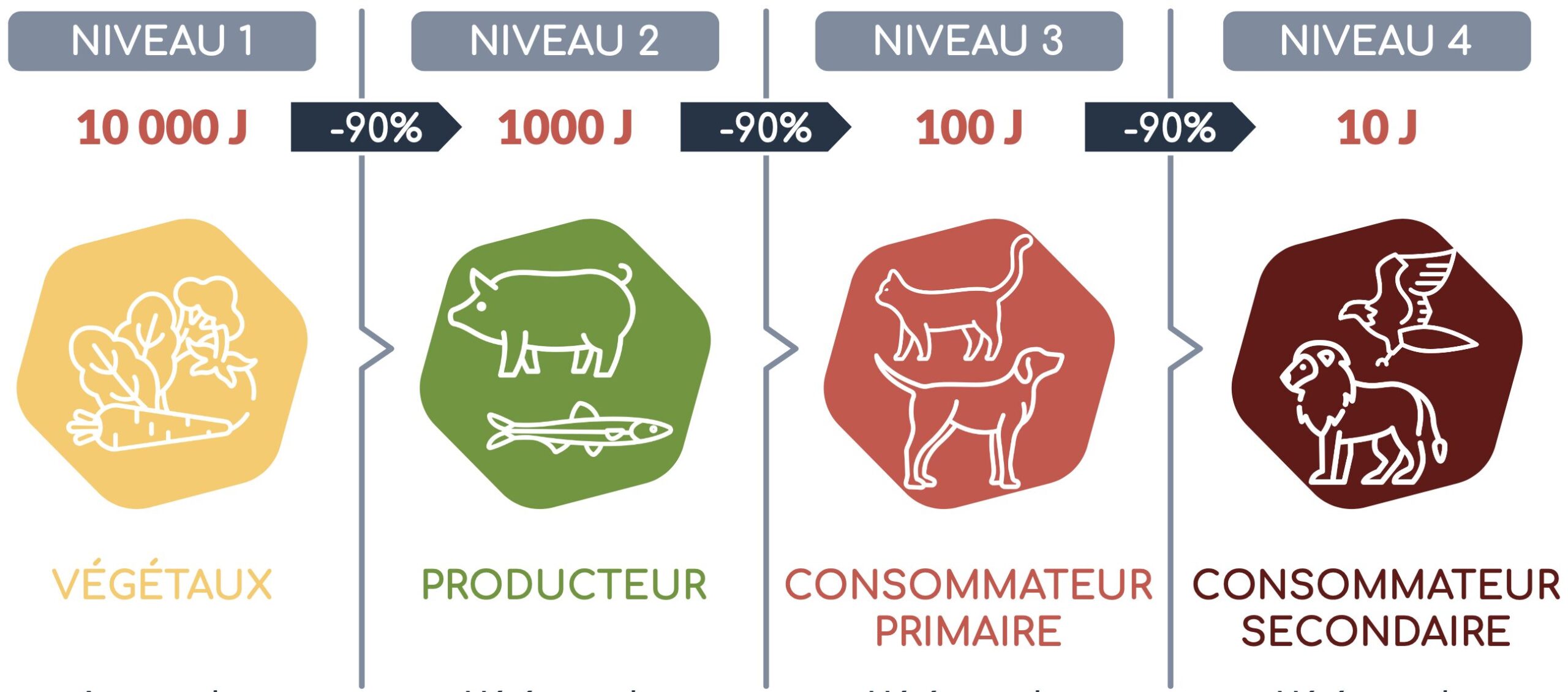

Pour établir ces scénarios de l’avenir de l’humanité, le Rapport Meadows fait varier 5 paramètres : les ressources naturelles non renouvelables (pétrole, minerais, etc.), la production agricole, la production industrielle, la taille de la population et le niveau de pollution. Ces paramètres sont bien sûr liés entre eux. Par exemple, le Rapport suppose que la démographie croît avec la production alimentaire et décroît avec la pollution. De même, il considère que les productions industrielle et agricole sont limitées par la disponibilité des ressources qui ne font que se réduire, plus ou moins vite, avec le temps. Ou encore, il estime que la pollution augmente avec la production industrielle et que la qualité des sols se dégrade avec la production agricole. Et ainsi de suite. Ces relations entre paramètres ne sont pas absurdes. En même temps, elles reposent sur l’hypothèse que notre société a du mal à gérer et, encore plus, à résoudre les problèmes de pénuries et d’émissions de polluants. Tout se passe comme si le développement technologique ne permettait guère de trouver de nouvelles ressources et de juguler les rejets industriels ou la dégradation des milieux naturels. Avec cette hypothèse, la croissance de la population entraîne donc nécessairement, avec le temps, une pénurie des matières premières, ainsi qu’une augmentation de la pollution ou de la dégradation des sols, venant inexorablement mettre un terme à cette croissance même de la population, voire à provoquer son effondrement. En somme, le résultat est dans l’hypothèse.

Ce biais méthodologique n’est certes pas aussi évident à percevoir dans le Rapport, car ce dernier évoque une certaine capacité de notre société à trouver de nouvelles ressources, notamment par le développement des méthodes de localisation et d’extraction des minerais. Il envisage aussi que de nouvelles techniques de recyclage soient développées. De même, il conçoit que la pollution puisse être réduite, voire stabilisée. Il imagine également qu’il sera possible d’augmenter les rendements agricoles. Mais, en même temps, il avance que la population, la demande de ressources et, si ce n’est la pollution, du moins la dégradation des sols augmentent continûment. Les innovations ne changent donc rien à la dynamique globale décrite précédemment. Comme la disponibilité des ressources ne fait que diminuer et la pollution ou la dégradation des sols qu’augmenter avec une population qui croît, le Rapport en arrive toujours à la conclusion que la société s’effondrera avant la fin du 21e siècle, sous le coup de l’épuisement des matières premières, de la pollution ou de pénuries alimentaires. Bref, c’est toujours une conclusion qui découle de l’hypothèse de départ.

Dans cette approche, la seule façon d’éviter l’effondrement avec son cortège de malheurs consiste à arrêter la croissance dès maintenant, c’est-à-dire à stabiliser la population et la production industrielle. Le Rapport établit toutefois que si cette entrée en régime stationnaire commence, non dans les années 1970, mais au début des années 2000, la stabilisation ne pourra durer que quelques décennies, avant que la phase de déclin ne s’impose quand même. Par conséquent, avec ce scénario, on en revient toujours à l’idée que les menaces futures d’épuisement des ressources, de pollution et de malnutrition ne peuvent pas être combattues directement par le développement technologique et l’ingéniosité humaine, mais seulement par un arrêt rapide de la croissance économique et démographique. L’humanité serait donc, au mieux, condamnée à stagner.

Ce biais méthodologique du Rapport n’est pas nouveau. En 1898, dans son Essai sur le principe de population, le révérend Thomas Malthus avait adopté une approche similaire dans son analyse de la situation économique de la Grande-Bretagne. Il affirmait ainsi que la population avait tendance à se multiplier de manière exponentielle (on parle alors de croissance géométrique), alors que les ressources alimentaires n’augmentaient au mieux qu’à un rythme constant (on parle alors de croissance arithmétique). Il en déduisait que des famines (et les guerres qui pouvaient en résulter) ramenaient périodiquement la population à son niveau d’équilibre. Bien sûr, l’histoire a largement montré que Malthus s’est trompé. Depuis deux siècles, l’humanité a réussi à augmenter ses ressources alimentaires et à croître considérablement. Or le Rapport Meadows n’a fait que reprendre l’approche de Malthus avec des techniques informatiques plus sophistiquées que les calculs de ce dernier. C’est donc sans surprise qu’il aboutit lui aussi à l’idée que la croissance ne peut pas être pérenne.

Les auteurs du Rapport reconnaissent explicitement cette filiation. Dans une critique qui leur ait adressé juste après sa publication, un certain Christopher Freeman rappelle que, d’une manière générale, « la validité de calculs sur ordinateur dépend entièrement de la qualité des données et des hypothèses (ou constructions mentales) à partir desquelles ils sont effectués[2] ». Puis, il ajoute une critique imagée en utilisant l’expression suivante : « On y entre du Malthus, il en sort du Malthus » (« Malthus in, Malthus out[3] »). Or, loin de voir cette caractérisation comme un défaut, les auteurs du Rapport l’assument tout à fait dans leur réponse à cet article. Ils écrivent ainsi qu’ils sont d’accord avec l’expression de Freeman, puis précisent : « Nous avons choisi d’étudier une vision malthusienne d’un monde limité parce que […] nos propres impressions suggèrent que le monde est fini sur plusieurs aspects importants[4]. » La réponse a le mérite de la franchise, mais elle ne répond pas à la critique. Le débat sur le malthusianisme ne porte pas sur une éventuelle finitude de la Terre ; il concerne la capacité des humains à pouvoir se jouer ou non des limites qu’ils rencontrent.

Pour que tout soit clair, il est évident qu’une croissance exponentielle ne peut se poursuivre indéfiniment dans un monde fini. Mais la question de la croissance ne se pose pas ainsi. Elle est de savoir si la société humaine peut continuer à se développer pendant des décennies, voire des siècles ou des millénaires avant soit d’être définitivement confrontée aux limites terrestres, soit de trouver les moyens d’exploiter les ressources de l’espace. Ce n’est donc pas une simple question de logique où la finitude de la Terre impliquerait que la croissance doit stopper le plus tôt possible. C’est une question empirique sur les capacités des humains à exploiter les ressources naturelles et à faire preuve d’ingéniosité. Or il est difficile de déterminer à l’avance l’ampleur à la fois des nouvelles ressources qui pourraient être découvertes et des innovations technologiques qui pourraient être faites. À ce sujet, n’oublions pas que Malthus s’est trompé. Depuis deux siècles, la production alimentaire a largement dépassé l’augmentation de la population. Il en a été de même pour l’ensemble de la production industrielle. Nous vivons dans une société d’abondance. Certes, l’erreur de Malthus ne signifie pas pour autant que la croissance peut continuer encore pendant des décennies ou des siècles. Elle indique juste qu’il faut faire attention à ne pas prédire trop rapidement que le développement de l’humanité a atteint ses limites. C’est pourtant ce que fait le Rapport.

Des prédictions hasardeuses

Une des premières surprises à la lecture du Rapport est de constater que, après avoir envisagé différents types de pollution, il décide de les ramener tous à un seul, la pollution en général, comme si c’était une entité unique, avec une seule dynamique. Surtout, dans presque tous ses scénarios, il suppose que cette pollution ne fait qu’augmenter avec la production industrielle, au point d’en venir à entraîner une chute de la population, si celle-ci n’est pas déjà intervenue pour d’autres raisons. Or ce lien entre pollution et production industrielle n’est pas avéré. Certes, à ses débuts, l’industrialisation entraîne toujours une augmentation de la pollution mais, d’une manière générale, plus les sociétés se développent plus elles trouvent les moyens de baisser leur niveau de pollution[5]. Prenons l’exemple du plomb. Entre 1978 et 2016, la concentration en plomb dans le sang des enfants aux États-Unis a diminué de 95 %. Pourquoi ? Tout simplement parce que le gouvernement a légiféré pour sa réduction drastique, notamment dans l’essence[6]. Ce même phénomène se retrouve dans tous les pays développés. Il se reproduit aussi pour la plupart des polluants. Par exemple, toujours aux États-Unis, entre 1973 et 2019, les émissions de dioxyde de soufre ont baissé de 80 %[7]. On pourrait ainsi égrener la liste des polluants qui ont diminué depuis l’écriture du Rapport. Supposer, comme le fait ce dernier, que le développement industriel entraîne une augmentation constante de la pollution qui en vient à réduire la taille de la population humaine est donc, pour le moins, discutable.

Pour les ressources, l’analyse du Rapport est également problématique. Il avance que notre société s’effondrera avant la fin du 21e siècle en raison d’une pénurie des matières premières si notre consommation se poursuit au rythme actuel. Il donne même des estimations de la fin des réserves connues de 19 matières premières. Or, pour dix d’entre elles, l’échéance est déjà dépassée en 2024 et pourtant aucune n’est épuisée. Publié en 1972, le Rapport indique ainsi que les réserves d’or pourraient être épuisées en 1983, celles de mercure en 1985, celles d’argent en 1988, celles d’étain en 1995, celles de plomb en 1998, celle de pétrole en 2003, celle de cuivre en 2008, celles de gaz naturel en 2010 et celles de tungstène en 2012. La prochaine sur la liste est le molybdène dont les réserves sont censées durer 79 ans, c’est-à-dire qu’elles devraient être épuisées en 2051. Le Rapport laisse certes entendre que ces estimations devront très probablement être revues à la hausse et qu’elles n’indiquent donc pas une date d’épuisement. Mais il se demande quand même sérieusement si les ressources seront « suffisantes pour permettre le développement économique des 7 milliards de personnes attendues d’ici l’an 2000 et leur permettre d’atteindre un niveau de vie raisonnablement élevé[8] ». Crainte qui apparaît maintenant d’autant plus exagérée que la production annuelle de certains de ces minéraux a augmenté depuis cinquante ans, parfois même presque triplé et que même celle du pétrole, dont on annonce régulièrement que le pic a déjà été atteint, ne semble pas prête de diminuer[9].

L’erreur de ces estimations est d’évaluer le nombre d’années restantes en divisant la quantité de réserves connues et estimées par la consommation annuelle. C’est une erreur dans la mesure où la rareté d’un matériau incite les industriels à chercher de nouvelles réserves et, souvent, à en trouver. Cette quête est d’ailleurs facilitée par le fait que l’évolution des techniques améliore les méthodes d’exploration et d’extraction, tout en en réduisant les coûts. Puis, cette quête peut aussi faire fléchir la demande pour certains matériaux en substituant ceux qui sont rares par de plus abondants (le plastique à la place du métal, les fibres synthétiques à la place des fibres naturelles, etc.). Bien sûr, on peut concevoir que, un jour, les ressources de matières premières viennent à s’épuiser, si on ne va pas les chercher au fond des océans ou dans l’espace. Il n’est donc pas déplacé de s’interroger sur leurs limites. Mais il est imprudent de considérer que l’on puisse estimer, même approximativement, une date d’épuisement obtenue à partir, d’un côté, du taux de consommation et, de l’autre, des réserves observées ou dont on suppose la présence.

Le Rapport commet une erreur similaire en ce qui concerne la production agricole. Certes, il imagine que la productivité en ce domaine puisse augmenter. Mais il avance que, en raison d’une limite des terres disponibles, la production ne sera quand même pas suffisante pour nourrir une population mondiale croissante. Il nous resterait même peu de temps avant de buter sur cette limite. Le Rapport écrit ainsi : « même dans l’hypothèse optimiste de l’utilisation de toutes les terres possibles, il y aura toujours une grave pénurie de terres avant l’an 2000 si les besoins en terres par habitant et les taux de croissance de la population restent les mêmes qu’aujourd’hui[10] ». Pour que le message passe bien, il réaffirme quelques lignes plus loin que « d’ici 30 ans […], il pourrait y avoir une pénurie soudaine et sérieuse[11] » de terres arables. Les auteurs du Rapport ont même l’impression que les « symptômes [de cette crise] sont déjà visibles dans de nombreuses régions du monde[12] ». Cinquante ans plus tard, on mesure à quel point ces prédictions sont erronées. La production de nourriture n’a jamais été aussi abondante et, s’il y a malheureusement des humains qui ne mangent pas encore à leur faim, c’est uniquement en raison de problèmes sociaux ou politiques. Surtout, le Rapport n’a pas anticipé que, tout en utilisant moins de terres, l’agriculture allait pouvoir nourrir une population croissante[13].

En ce qui concerne l’évolution de la population mondiale, le Rapport se fourvoie aussi. Selon ses auteurs, elle doit croître constamment, tant qu’elle n’est pas stoppée par des pénuries alimentaires ou par une trop grande pollution. Le Rapport envisage certes qu’elle puisse se stabiliser, mais uniquement sous contrainte sociale. Or presque tous les démographes reconnaissent aujourd’hui que nous atteindrons probablement le pic de l’humanité dans quelques décennies. Surtout, il n’est pas attendu que cette diminution soit causée par une pandémie mortelle, par des famines, par une pollution galopante ou par le changement climatique. C’est simplement parce que, à mesure que la société se développe, les femmes font en moyenne moins d’enfants, tout simplement parce qu’elles en veulent moins. Dans un grand nombre de pays, le taux de fécondité est même passé sous le seuil du taux de renouvellement, en deçà duquel la population est condamnée à diminuer. Or cette chute de la fécondité, qui est à bien des égards une tendance remarquable de notre époque, ne correspond pas du tout à l’approche du Rapport et contribue à rendre suspicieux l’ensemble de ses analyses.

Mise à jour du Rapport

Une actualisation du Rapport, par trois des quatre précédents auteurs, est publiée en 2004, soit environ 30 ans après la première version. Cette fois-ci, le Rapport analyse dix scénarios, globalement similaires aux douze précédents, et introduit deux nouvelles variables (l’empreinte écologique de l’humanité et son niveau de bien-être). Il prend implicitement en compte certaines des objections qui ont pu lui être adressées. Par exemple, il reconnaît maintenant que l’on « est parvenu à éliminer la majeure partie de la pollution qui s’échappait des cheminées et des tuyaux d’évacuation des usines dans les pays industrialisés[14] ». Il passe quand même sous silence les multiples erreurs d’appréciation qu’il avait pu commettre et, surtout, ne revient pas sur sa position globale. Ses auteurs avancent ainsi que la « décennie qui vient de s’écouler a largement corroboré [leur] thèse selon laquelle le monde est déjà en dépassement[15] » ou encore que la « majeure partie de ce [qu’ils ont] écrit dans The Limits to Growth il y a trente ans reste vrai aujourd’hui[16] ». Surtout, ils n’hésitent pas à déclarer qu’ils sont « beaucoup plus pessimistes qu’en 1972 quant à l’avenir qui nous attend[17] ». Puis, confiants dans leurs prédictions, ils écrivent qu’il faut « patienter 10 ans pour savoir qui [entre eux et leurs critiques] a le mieux appréhendé l’avenir[18] ». Nous sommes 20 ans plus tard l’écriture de ces lignes et il est loin d’être avéré qu’un effondrement de notre société se profile à l’horizon.

Les auteurs du Rapport font donc preuve d’une capacité à toujours trouver des raisons pour qu’il y ait un effondrement de la société, même quand les précédentes se sont révélées incorrectes. Par exemple, en ce qui concerne les sources d’énergie (gaz, pétrole, charbon) et de minerais, ils avançaient en 1972 qu’il était très peu probable que l’on trouve de nouveaux gisements. Dans le nouveau Rapport, ils reconnaissent maintenant que les réserves peuvent augmenter, justement par la découverte de nouveaux gisements. Mais, s’empressent-ils d’ajouter, l’effondrement est toujours fort probable, en raison des coûts croissants de leur exploitation et de ce que celle-ci implique de rejets dans l’atmosphère, dans les eaux de rivière et dans des décharges diverses, qu’ils appellent les exutoires : « Si un éventuel effondrement nous inquiète, ce n’est pas parce que nous estimons que l’humanité est sur le point d’épuiser les stocks d’énergie et de matières de la planète. […] nous nous inquiétons davantage des coûts croissants de l’exploitation des sources et des exutoires de notre planète[19]. »

Plus spécifiquement, en ce qui concerne les énergies fossiles, ils reconnaissent maintenant que, en raison de découvertes, plus les années passent, plus les ressources exploitables augmentent « malgré une hausse importante de la consommation[20] ». Mais ils ajoutent qu’il ne faudrait pas pour autant interpréter les « découvertes de ces 30 dernières années comme le signe qu’il n’y a pas de limite immédiate aux réserves de combustibles fossiles[21] ». Puis, tout en reconnaissant que « personne ne sait qui de la source ou de l’exutoire du flux de combustibles fossiles sera la limite la plus contraignante[22] », ils avancent, un peu à vue de nez, que, pour eux, « c’est l’exutoire qui semble poser problème[23] », notamment l’exutoire atmosphérique, en raison du réchauffement climatique que les émissions de dioxyde de carbone provoquent.

Pour les matières premières, ils adoptent une stratégie similaire. Ils constatent « que les estimations des stocks de ressources [o]nt rassuré ceux qui craignaient que la planète doive affronter une “pénurie” de minerais[24] », mais sans rappeler que, en 1972, ils faisaient partie de ceux qui s’en inquiétaient. Puis, sans pouvoir s’empêcher de prédire que « le plomb, l’étain, l’argent et le zinc » pourraient être épuisés prochainement[25], ils laissent entendre que les ressources sont peut-être plus importantes qu’on ne l’imagine et reconnaissent « que le prix des matériaux a continué à baisser ces dix dernières années, preuve que l’offre était supérieure à la demande[26] ». Mais, toujours acquis à l’idée que la croissance ne peut pas durer, ils ajoutent que « les contraintes que les facteurs environnementaux et sociaux pourraient faire peser sur la disponibilité des minerais sont l’objet d’une attention croissante[27] ». Autrement dit, même s’il reste des ressources pour encore longtemps, les auteurs du Rapport trouvent une raison qui rendra bientôt leur exploitation très difficile (à savoir, ici, le manque de rentabilité et la pollution que génèrera cette exploitation). Il en serait d’ailleurs de même avec l’agriculture. Son rendement n’a pas montré de signe de diminution. Mais les auteurs du Rapport avancent maintenant que cette croissance de la productivité ne peut pas durer : « l’augmentation de la production de nourriture a été obtenue au prix de politiques qui ont ravagé les sols, les ressources en eau, les forêts et les écosystèmes, ce qui rendra plus difficile toute augmentation future de la production[28] ». On en revient donc toujours à l’idée qu’il y a toujours des raisons pour que l’effondrement ait lieu.

En 2019, près de vingt-ans ans après cette actualisation du Rapport, Dennis Meadows aura toujours la même attitude. Dans un entretien à Libération, il soutient encore que « c’est le scénario de l’effondrement qui l’emporte », mais cette fois-ci surtout en raison du réchauffement climatique : « Je sais que le changement climatique, combiné à l’épuisement des énergies fossiles bon marché au cours de ce siècle, éliminera les fondements de notre civilisation industrielle. Je ne sais pas si cela éliminera notre espèce – probablement pas, même s’il y aura des milliards de gens en moins sur cette planète d’ici à 2100[29]. » Puis, dans sa préface à la réédition du Rapport en 2021, en français, il annonce l’imminence de l’effondrement en déclarant que « c’est la génération actuelle qui subira les traumatismes majeurs dus aux diverses forces qui causeront le déclin de la population et du capital productif[30] ». Évoquant toujours la nécessité que la population humaine diminue, il constate que les « tentatives de réduire la fécondité sont de moins en moins acceptées politiquement ». Mais toujours pris par sa vision catastrophiste, il imagine que la mortalité va augmenter et, dans un propos à la tonalité complotiste, il soutient que cette augmentation est d’ailleurs attendue : « Ceux qui s’opposent aux efforts de réduction de la fécondité choisissent implicitement de compter sur l’augmentation du taux de mortalité pour réaliser une transition qui s’avère de toute façon inévitable ». Enfin, fidèle à son approche, il avance que cette croissance de la mortalité viendra d’une diminution de la production causée par « le changement climatique, l’obsolescence de la technologie, et la guerre[31] ». Cette dernière phrase illustre parfaitement l’approche malthusienne qui fait de la guerre un facteur de réduction de la population. Meadows révèle même une certaine forme de misanthropie quand il déclare que la « croissance physique de la population et de l’exploitation des ressources est le cancer de notre planète[32] ». Autrement dit, tout développement de l’humanité serait à bannir.

Une pseudo confirmation

Malgré ses problèmes méthodologiques et ses erreurs de prédiction, le Rapport a toutefois bénéficié d’une certaine aura depuis cinquante ans. Il a même retrouvé une crédibilité supplémentaire à la suite de deux articles du physicien Graham Turner, l’un publié en 2008 et l’autre en 2012. Ce chercheur y évalue les analyses du Rapport, d’abord jusqu’en 2000, puis jusqu’en 2010. Selon l’éditeur du second article sous forme de livre, les « résultats de Turner représentent un degré important de validation du modèle » informatique utilisé pour le Rapport[33]. Ce commentateur ajoute même que ces travaux donnent « davantage de poids et de crédibilité à la thèse de l’effondrement de la société industrielle » et que, en « validant le Rapport Meadows », Turner a convaincu beaucoup de gens de l’imminence de cet effondrement. Il estime également que ces travaux sont « au fondement de thèses contemporaines de l’effondrement qui fleurissent depuis quelques années[34] ». Ce qui lui semble tout à fait justifié car, selon lui, « l’effondrement est [déjà] en cours et quasi inévitable[35] ». Il pourrait même être plus abrupt et plus rapide que ce que le Rapport prédisait[36].

Il faut dire que, dans ses articles, Graham Turner n’exprime pas trop de doute sur la pertinence du Rapport et sur les risques d’effondrement. Par exemple, dans l’article de 2008, il écrit « que 30 années de données historiques se comparent favorablement aux principales caractéristiques d’un scénario de maintien du statu quo appelé “scénario standard”, qui entraîne l’effondrement du système mondial au milieu du 21e siècle[37] ». Puis, il conteste certaines critiques ayant été adressées au Rapport de 1972, notamment celles concernant les erreurs de prédictions sur les matières premières (argent, tungstène, mercure, etc.). Turner rétorque que ce Rapport s’est contenté de reporter les estimations du Bureau des mines des États-Unis[38]. C’est vrai. Mais le Rapport les présentait sans prendre trop de recul. Ce qui laisse entendre qu’il leur donnait du crédit. Toujours en ce qui concerne ces ressources, Turner reproche aussi aux critiques de se focaliser sur les estimations pessimistes et de ne pas prendre en compte des données plus optimistes provenant toujours du Bureau des mines. Là encore, il est vrai que le Rapport relayait aussi des estimations du même Bureau des mines selon lesquelles les réserves pourraient être multipliées par cinq. Mais, dans l’hypothèse que la consommation continue à croître, le Rapport en arrivait quand même à la conclusion que les réserves d’or seront épuisées dans 29 ans (soit en 2001), celles de mercure dans 41 ans (soit en 2013), celles d’argent dans 42 ans (soit en 2014), celles de l’étain dans 61 ans (soit en 2033) et ainsi de suite. Turner est donc assez charitable avec le Rapport.

Un autre point où Turner passe sous silence les défauts du Rapport est celui de la pollution. Le Rapport adoptait une approche agrégée de cette dernière, c’est-à-dire qu’il ne distinguait pas les différents types de pollution, mais considérait une seule variable pour la pollution en général. Nous avons mentionné plus haut que l’hypothèse de la faire croître avec l’activité économique était problématique, voire fausse. Or Turner ne mentionne pas ce problème et décide de ne considérer comme pollution que celle au CO2 dont la quantité dans l’atmosphère est, selon lui, censée croître de manière continue avec l’activité industrielle. L’idée est contestable dans la mesure où le CO2 n’est pas en soi de la pollution. C’est un ingrédient nécessaire de la photosynthèse et donc de la vie sur Terre. Certes, en trop grande quantité, sa présence dans l’atmosphère entraîne un réchauffement climatique qui peut être problématique pour la société. Mais Turner ne tient pas compte des efforts actuels pour en diminuer les émissions tout en maintenant l’activité économique. Procédé qui commence à fonctionner, comme en témoigne le découplage que l’on observe dans les pays développés. Enfin, on peut remarquer que cette focalisation sur ce nouveau « polluant » revient implicitement à dire que, sur cette question, l’approche du Rapport n’était pas la bonne.

Plus fondamentalement, si Turner confirme le Rapport, c’est parce qu’il reproduit la même erreur méthodologique. Certes, ce n’est pas un malthusien strict, dans la mesure où il estime que, au cours du 20e siècle, « l’augmentation de la population et de la demande de richesse matérielle entraîne une augmentation de la production industrielle, qui croît à un rythme plus rapide que la population[39] ». Cependant, la fibre malthusienne transparaît quand il considère que ce sont les difficultés croissantes à obtenir l’énergie nécessaire pour cette production industrielle qui vont entraîner sa baisse drastique. Surtout, en 2012, il s’avance à prédire que « la production industrielle réelle par habitant commence à chuter précipitamment, à partir de 2015 environ, tandis que la pollution due à l’activité industrielle continue de croître. [Ce qui entraîne] une baisse des rendements agricoles et de la production alimentaire par habitant. [Puis] une hausse du taux de mortalité à partir de 2020 environ. […] La population mondiale diminue donc, à raison d’environ un demi-milliard par décennie, à partir de 2030 environ[40]. » Nous ne sommes pas en 2030, mais inutile de souligner que, en 2024, ce brusque déclin n’a pas été observé et il n’est pas sûr qu’il se profile à l’horizon. Loin de confirmer le Rapport, les articles de Turner en prolongent donc simplement le manque de prudence[41].

Cette imprudence provient encore une fois de l’idée que la société est incapable de soutenir sa propre croissance, non seulement sur le long terme, mais également sur le court terme. D’où les prédictions d’un effondrement relativement proche. Même quand certaines se révèlent erronées, leurs auteurs semblent avoir du mal à reconnaître que leur approche de l’évolution de la société est problématique. Une très belle illustration de cet aveuglement est donnée par un des auteurs du Rapport, Jorgen Randers. En 2012, il commence ainsi par reconnaître que le Rapport s’est trompé et que ses critiques avaient donc raison : « beaucoup des critiques [du Rapport] pensaient que “la technologie” serait capable de résoudre n’importe quelle crise concernant les ressources en apportant des substituts pour toute ressource qui viendrait à manquer – à temps et sans déclin du bien-être humain. De manière générale, les preuves leur ont donné raison jusqu’à présent : le monde n’est pas encore à court des ressources les plus critiques – les combustibles fossiles, les cultures, l’eau, l’engrais ». Pourtant, Randers ne peut s’empêcher de considérer que le monde ne peut aller que de mal en pis en raison du développement économique. Il écrit ainsi : « Néanmoins, les menaces s’accentuent, principalement sur la biodiversité mondiale, par exemple pour le récif corallien et les forêts anciennes. » En somme, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. D’où sa conclusion : « le monde réel a évolué comme prévu » par le Rapport[42]. Autrement dit, même quand le Rapport se trompe, il a raison.

Les illusions de l’équilibre

Que le Rapport se soit trompé sur les perspectives d’effondrement ne signifie pas que la société peut croître indéfiniment. Il se peut que, un jour, un épuisement des ressources ou une catastrophe écologique engendrée par l’activité industrielle entraîne la société humaine dans une phase, si ce n’est d’effondrement, de décroissance plus ou moins rapide. Mais, même si c’est ce qui attend l’humanité, il est très difficile de savoir à l’avance quand cette limite de la croissance sera atteinte. Jusqu’à maintenant, l’ingéniosité humaine a montré une grande capacité à surmonter les défis auxquels elle était confrontée. Elle pourrait donc repousser les limites terrestres pendant des décennies, voire des siècles, notamment en permettant l’accès aux ressources des fonds marins ou des astéroïdes, tout en jugulant les pollutions et les destructions environnementales que toutes les activités industrielles engendrent. Il se pourrait même que la notion de limites soit une illusion. De fait, dans l’histoire de l’humanité, ce n’est pas le manque de ressources qui a limité son développement, mais son manque de connaissances. Or celles-ci sont potentiellement infinies. Si l’humanité arrive donc à entretenir le développement de la recherche scientifique, comme elle le fait depuis environ deux siècles, il se pourrait qu’elle continue à croître pendant des millénaires.

Enfin, l’erreur finale du Rapport est peut-être de croire que la société peut atteindre un état d’équilibre, en matière de population et de productivité. C’est, pour le Rapport, la seule manière qu’elle a de ne pas s’effondrer. Mais une croissance nulle pour la population et la production n’est pas très réaliste. Certes, dans un modèle informatique, cette perspective donne l’impression d’une possible stabilité. Mais la stabilité obtenue ne provient que du fait qu’elle est postulée au départ. Là encore, le résultat est dans l’hypothèse. Or, sur un plan social, il est très difficile de stabiliser à la fois la taille de la population et le niveau de l’activité économique. En effet, seule une politique coercitive pourrait imposer à une population de limiter sa natalité au strict niveau de renouvellement. Outre les problèmes éthiques que cette politique poserait, les exemples historiques allant dans ce sens ne sont pas très concluants. Pour l’activité économique, il en est de même. Comment imposer à des entrepreneurs de ne pas chercher à développer leurs activités ? S’ils n’innovent pas et ne cherchent pas à séduire de potentiels clients, ils risquent de se faire dépasser par des concurrents. Il est bien sûr possible d’imaginer une société où l’activité économique serait contrôlée par un État central, qui s’assurerait qu’elle ne se mette jamais à croître. Mais, là encore, les exemples d’économies dirigées n’ont guère été probants. Au bout du compte, le Rapport Meadows pèche par une sous-estimation des capacités de l’humanité à relever les défis techniques auxquels elle est confrontée et une surestimation de sa capacité à contrôler son développement. Il n’est donc pas certain qu’il soit très utile pour penser l’avenir.

Thomas Lepeltier

[1] Donella Meadows, Dennis Meadows Jørgen Randers et William Behrens, The Limits to Growth, Universe Books, 1972, p. 23.

[2] Christopher Freeman, « Mathus with a computer », dans H. S. Dole et al., Models of Doom. A Critique of The Limits to Growth, Universe Books, 1973, p. 8.

[3] Ibid., p. 8.

[4] Ibid., p. 227.

[5] Hannah Ritchie, « Air pollution : does it get worse before it gets better ? », Our World in Data, 14 avril 2017.

[6] Hannah Ritchie, « Many countries have achieved an impressive reduction in lead poisoning », Our World in Data, 11 janvier 2022.

[7] Hannah Ritchie et Max Roser, « Outdoor air pollution is one of the world’s largest health and environmental problems », Our World in Data, novembre 2019.

[8] Donella Meadows et al., The Limits to Growth, op. cit., p. 67.

[9] Marc-Antoine Eyl-Mazzega, « Le pic de la production pétrolière est hypothétique, on ne l’atteindra sans doute jamais », Pour la science, hors-série n° 121 (Quelles énergies pour demain ?), novembre 2023.

[10] Donella Meadows et al., The Limits to Growth, op. cit., p. 51.

[11] Ibid., p. 51.

[12] Ibid., p. 52.

[13] Jesse Ausubel, Iddo Wernick et Paul Waggoner, « Peak Farmland and the Prospect for Land Sparing », Population and Development Review, 38 (1), 2013.

[14] Dennis Meadows, Donella Meadows et Jorgen Randers, Les Limites à la croissance (dans un monde fini), Rue de l’échiquier, 2021 [2004], p. 22-23.

[15] Ibid., p. 23.

[16] Ibid., p. 55.

[17] Ibid., p. 26.

[18] Ibid., p. 35.

[19] Ibid., p. 110.

[20] Ibid., p. 170.

[21] Ibid., p. 171.

[22] Ibid., p. 173.

[23] Ibid., p. 174.

[24] Ibid., p. 196.

[25] Ibid., p. 193.

[26] Ibid., p. 190.

[27] Ibid., p. 196.

[28] Ibid., p. 102.

[29] Dennis Meadows dans Coralie Schaub et Aude Massiot, « Effondrement : l’humanité rongée par la fin », Libération, 29 juillet 2019.

[30] Dennis Meadows, « Préface à l’édition des 50 ans », dans Dennis Meadows, Donella Meadows et Jorgen Randers, Les Limites à la croissance, op. cit., 2021, p. 8.

[31] Ibid., p. 9.

[32] Ibid, p. 10.

[33] Gabriel Salerno, « Présentation », dans Graham Turner, Aux origines de l’effondrement, présenté et commenté par Gabriel Salerno, PUF, 2021, p. 17.

[34] Gabriel Salerno, « Turner et les thèses de l’effondrement de la société industrielle », dans Graham Turner, Aux origines de l’effondrement, op. cit., p. 89.

[35] Ibid., p. 79.

[36] Ibid., p. 88.

[37] Graham Turner, « A comparaison of the The Limits to Growth with 30 years of reality », Global Environnemental Change, 18 (3), 2008, p. 397.

[38] Graham Turner, 2008, p. 401.

[39] Graham Turner, « On the cusp of global collapse ? », GAIA – Ecological Perspectives for Science and Society, 21 (2), 2012., p. 120.

[40] Graham Turner, 2012, p. 121.

[41] Notons qu’une nouvelle mise à jour du modèle informatique (World3) utilisé par le Rapport se montre un peu plus prudente. Son auteur, Gaya Herrington, écrit ainsi « À ce stade, les données […] indiquent un ralentissement et un arrêt éventuel de la croissance au cours de la prochaine décennie, mais World3 ne précise pas si le déclin qui s’ensuivra constituera un effondrement ». Voir Gaya Herrington, « Update to limits to growth. Comparing theWorld3 model with empirical data », Journal of Industrial Ecology, 2020, p. 10-11.

[42] Jorgen Randers, « The real message of The Limits to Growth. A plea for forward-looking global policy », GAIA – Ecological Perspectives for Science and Society, 21 (2), 2012. Traduction française : « Le point de vue d’un co-auteur : Que nous disait réellement Halte à la croissance ? », Mondes en décroissance, 1, avril 2023.

http://toyota-porte.ru/forums/index.php?autocom=gallery&req=si&img=3328

http://wish-club.ru/forums/index.php?autocom=gallery&req=si&img=5387