Nous avons dépassé les limites planétaires ! Tel est le nouveau mantra inlassablement répété dans les sphères écologistes. Mais que signifie cette notion de « limite dépassée » dans un écosystème global qui fonctionne encore relativement bien ?

Temps de lecture estimé à 18 minutes.

Cet article à été publié sous une forme abrégée dans Le Point le 3 janvier 2024.

Résumé structuré partageable sur les réseaux sociaux :

🌍 L’invention des limites planétaires.

[⏱️ Temps de lecture de l’article complet estimé 18 minutes]

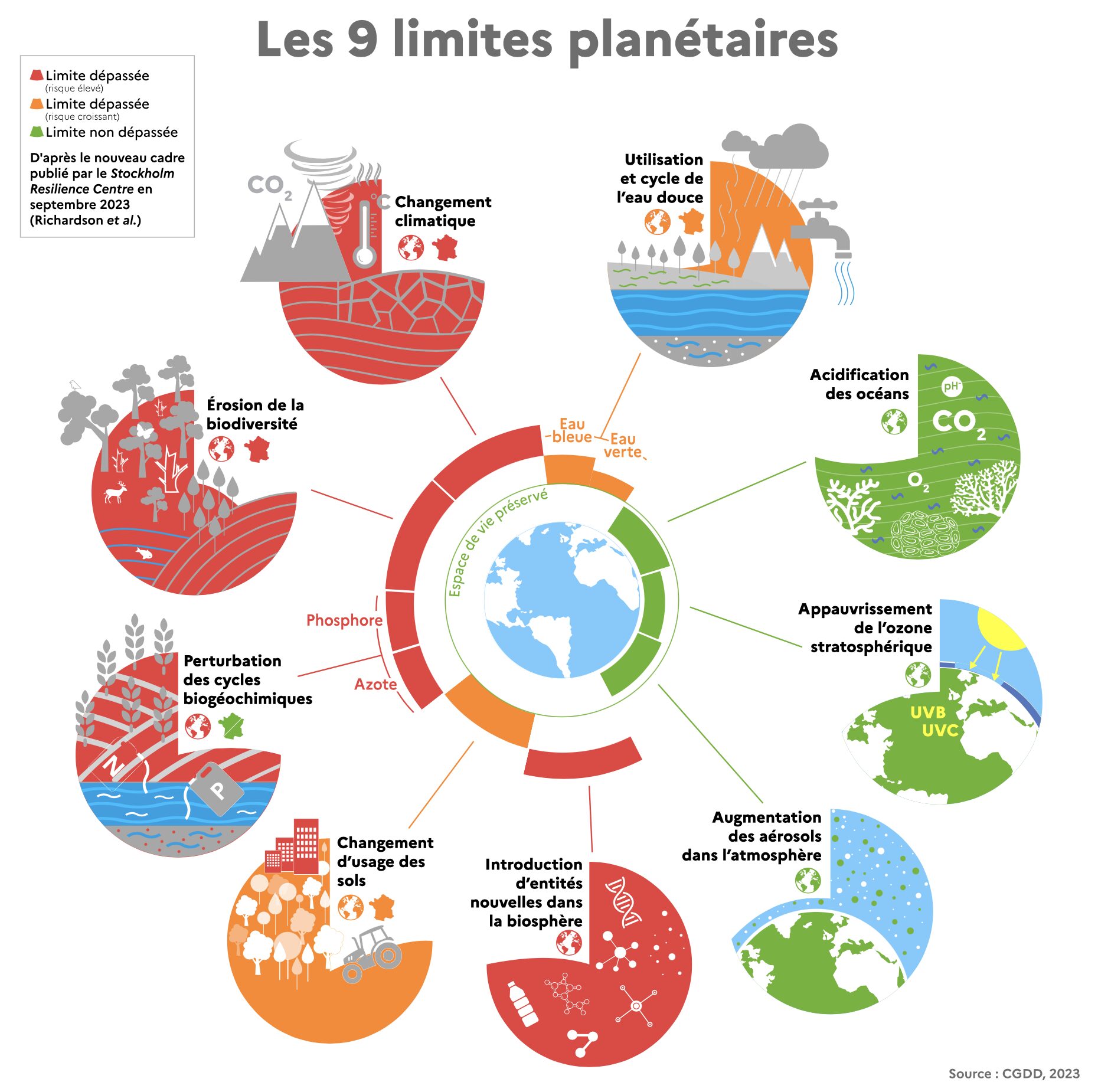

🌍 Les neuf limites planétaires sont comprises comme des seuils à ne pas franchir dans différents domaines pour que nos écosystèmes restent dans une « zone de fonctionnement sûre ».

1️⃣ le changement climatique

2️⃣ l’acidification des océans

3️⃣ l’appauvrissement de la couche d’ozone

4️⃣ la perturbation des cycles de l’azote et du phosphore

5️⃣ l’érosion de la biodiversité

6️⃣ le cycle de l’eau douce

7️⃣ le changement d’usage des sols

8️⃣ l’augmentation de la présence d’aérosols dans l’atmosphère

9️⃣ l’introduction d’entités nouvelles dans la biosphère

ℹ️ L’idée peut sembler surprenante, car ces limites représenteraient des frontières marquant l’entrée dans une zone de danger pour les écosystèmes. Pourtant, malgré le dépassement de six de ces limites, nos écosystèmes semblent tenir, sauf en cas de destruction directe (déforestation, chalutage de fond pour les coraux par exemple, etc.).

📑 Tout commence en 2009 avec l’article de Johan Rockström et ses collègues qui établissent ces neuf limites. Pourquoi neuf ? Les chercheurs ne le disent pas, mais ils ont réussi à quantifier sept de ces limites, de la perte de biodiversité à l’utilisation d’eau douce et ils estiment que trois de ces limites ont déjà été dépassées.

🤔 De manière arbitraire, ils suggèrent que nos paramètres doivent rester dans la fourchette observée pendant l’holocène, l’ère depuis la fin de la dernière période glaciaire. Mais est-ce une garantie de sécurité pour l’humanité ?

🧐 Des études plus récentes affirment que l’humanité a dépassé six de ces neuf limites, mais bien qu’elles aient bénéficié d’une dizaine d’années de travaux, elles restent inscrites dans le cade conceptuel précédemment défini. À ce titre, leurs analyses peuvent donner lieu à débat.

🚸 Tout comme les limites de vitesse sur la route, établir des limites planétaires serait politique. Elles ne devraient pas être considérées comme des limites physiques scientifiquement établies, mais comme des objectifs à discuter.

🤓 Cette clarification conceptuelle est essentielle pour des débats rationnels sur notre situation environnementale.

#LimitesPlanétaires #Environnement #Écologie #Sciences #DébatÉcologique #PhilosophieDesSciences #CriseÉcologique #TransitionÉcologique #ChangementClimatique #Biodiversité #Climat #Rockstrom #Holocène #Soutenabilité #EmpreinteÉcologique #Anthropocène #RéflexionCritique #ÉcologiePolitique #AnalyseEnvironnementale

Une vision conservatrice de l’environnement

En septembre 2023, une grande partie de la presse s’est fait l’écho sur le ton catastrophiste de travaux supposés montrer que nous avons dépassé six de neuf limites planétaires. Ces limites correspondraient à des seuils à ne pas franchir dans neuf domaines pour que les écosystèmes soient censés évoluer dans une « zone de fonctionnement sûre ». Il peut s’agir de l’utilisation de l’eau douce, de l’évolution des forêts, de la quantité de CO2 émise, etc. La thèse est étonnante, car la limite d’un phénomène physique marque un point de rupture au-delà duquel un objet ou un système se brise sous l’effet de contraintes ou de tensions excessives. Pourtant, alors que six limites sur neuf auraient été dépassées, les écosystèmes terrestres fonctionnent toujours relativement bien. Sauf destruction directe (comme lorsqu’une forêt est rasée), les milieux naturels ne s’effondrent guère. Ensuite, une limite fait référence à une valeur quantitative. C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Mais les écosystèmes sont rarement confrontés à des effets de seuil, où l’on serait en sécurité d’un côté et en danger de l’autre. Ils évoluent plutôt de manière continue, comme le danger, s’il est avéré. Comment donc des chercheurs ont-ils pu ainsi prétendre définir des limites physiques à ne pas franchir, au risque d’entrer dans une zone de danger ? N’y a-t-il pas ici abus de la rhétorique de la limite (ou de la frontière), pour faire peur ?

Une vision conservatrice de l’environnement

Tout commence en 2009 lorsque l’écologue Johan Rockström et plusieurs collègues publient un article désormais célèbre sur ces supposées neuf limites planétaires[1]. Elles ne correspondent pas à de véritables seuils (global thresholds) ou à des points de bascule (tipping points), mais sont censées marquer le début d’une zone de danger pour l’humanité. En franchir une seule pourrait enclencher une dynamique qui, à terme, la mettrait en péril. Pourquoi neuf, et pas huit ou dix ? Les chercheurs ne le disent pas. En tout cas, ils soulignent avoir réussi à quantifier sept de ces limites. Elles concernent le changement climatique, l’acidification des océans, la concentration d’ozone dans l’atmosphère, le cycle de l’azote et celui du phosphore (cette limite est donc une limite double), la perte de biodiversité, l’utilisation d’eau douce et l’affectation des terres ou la diminution des forêts. À ces sept limites quantifiées s’ajoutent deux autres limites non quantifiées : la présence d’aérosols dans l’air et la pollution chimique. Toutes ces limites sont interdépendantes, car le dépassement d’une limite peut modifier la valeur d’une autre limite (par exemple, la limite pour la quantité de CO2 dans l’atmosphère dépend de la surface forestière). À l’issue de leur analyse, les auteurs estiment que trois de ces limites (ou plutôt deux et demie) ont déjà été dépassées : celles du changement climatique, du cycle de l’azote et de la biodiversité. Mais comment définissent-ils la valeur de ces limites ?

L’idée générale est que des paramètres relatifs à ces processus ne doivent pas atteindre des valeurs qui mettraient l’humanité en péril. Mais autant il est facile de concevoir des situations où la vie humaine ne serait plus possible (par exemple, une température globale au-dessus de 100 °C), autant il est difficile de déterminer à partir de quel moment exactement l’humanité entre dans une zone dangereuse (par exemple, est-ce à partir d’un réchauffement climatique de 1 °C, 2 °C, 3 °C ou plus ?). Pour résoudre ce problème, Rockström et ses collègues avancent que les paramètres doivent rester dans « la fourchette dans laquelle les processus du système terrestre ont varié au cours de l’Holocène » car, selon eux, cette fourchette est un « point de référence scientifique pour un état souhaitable de la planète » (Rockström, p. 2). L’idée n’est pas absurde, puisque l’Holocène est l’ère qui débute à la fin de la dernière période glaciaire, il y a environ 10 000 ans, qui voit l’agriculture et les civilisations modernes se développer, et qui finit avec l’Anthropocène actuelle. En même temps, rien ne dit que, si certains paramètres sortaient de cette fourchette, l’humanité se trouverait en danger. Que cette période ait offert à l’humanité des conditions permettant sa survie ne signifie en effet nullement qu’elle offrait des conditions optimales pour cette survie, ni nécessaires. On peut même en douter dans la mesure où l’humanité n’a jamais autant prospéré que depuis qu’elle a quitté l’Holocène. Autrement dit, Rockström et ses collègues adoptent une position conservatrice (l’humanité est en danger si ses conditions de vie changent trop par rapport aux « temps anciens »), sans que ce conservatisme soit justifié par des arguments empiriques. On est dans le domaine du plausible, mais pas dans celui de la « référence scientifique », comme ils le prétendent. Leur approche frise même la pensée religieuse, dans la mesure où elle fait du passé de l’humanité une sorte d’âge d’or ou de paradis perdu. Or c’est à partir de cette vague référence à un passé idéalisé qu’ils définissent leurs limites planétaires.

En 2009, avec la publication de cet article, la nouvelle que l’humanité aurait transgressé trois limites planétaires est diffusée dans la presse, sans trop de discussion sur sa pertinence. Le plus étonnant est que la communauté scientifique se montre peu critique et que de nombreux chercheurs peaufinent cette thèse, sans prendre de recul. Une première actualisation est ensuite publiée en 2015 sous la direction du chimiste Will Steffen[2]. Puis, en ce mois de septembre 2023, paraît la nouvelle étude, cette fois-ci sous la direction de l’océanographe Katherine Richardson, annonçant que l’humanité aurait désormais dépassé six des neuf limites planétaires[3]. Outre celles relatives au réchauffement climatique, au niveau d’azote et à la biodiversité, il faut donc maintenant ajouter celles relatives au phosphore (qui vient compléter celle de l’azote), à l’usage de l’eau douce, au changement d’affectation des sols et à la pollution chimique. Cette nouvelle étude bénéficie bien sûr de plus d’une dizaine d’années de travaux qui se sont inscrits dans le cadre conceptuel défini par Rockström et ses collègues. Elle offre donc des analyses plus précises, prend en compte des remarques plus ou moins critiques qui lui avaient été adressées et arrive à quantifier les neuf limites[4]. Mais, globalement, ce travail souffre des mêmes défauts que le précédent, comme l’illustre l’analyse des limites prises une à une.

L’arbitraire des neuf limites

Le changement climatique

En ce qui concerne le réchauffement climatique, Rockström et ses collègues avaient proposé que la quantité de CO2 dans l’atmosphère ne dépasse pas celle des années 1980, c’est-à-dire 350 ppm (parties par million). Comme la concentration de CO2 au moment où ils écrivent l’article est d’environ 390 ppm, la limite pour le climat est déjà dépassée. Pourquoi le choix de cette valeur ? La raison qu’ils donnent est qu’aller « au-delà de 350 ppm peut conduire au franchissement d’un seuil entraînant la disparition à terme de certaines des grandes calottes glaciaires » (Rockström, p. 10). On peut bien sûr concevoir que la disparition des calottes glaciaires puisse avoir des conséquences négatives, mais cela ne signifie pas qu’elles ne soient que négatives, ni que le bilan global soit catastrophique, au point qu’il faille considérer que l’humanité est en danger dès que cette disparition apparaît envisageable, même de façon très lointaine. Surtout que, pour justifier cette vision très alarmiste, les auteurs se contentent de revenir à leur idée fondamentale qui est que, à partir de 350 ppm, le « climat contemporain sort de l’enveloppe de variabilité de l’Holocène, ce qui accroît fortement le risque d’un changement climatique dangereux » (Rockström, p. 10). C’est peut-être le cas, mais le choix de ce seuil apparaît relativement arbitraire et la dangerosité qu’il est censé définir est loin d’être démontrée. Puis, il implique que si l’humanité arrivait à stabiliser la quantité de CO2 dans l’atmosphère à son niveau actuel – ce qui pourrait être vu comme une grande réussite dans la lutte contre le réchauffement climatique –, il faudrait toujours considérer que l’humanité est en danger. Malgré ces défauts, Richardson et ses collègues reprennent à leur compte cette analyse et se contentent de faire remarquer que cette limite est encore davantage dépassée, car la quantité de CO2 dans l’atmosphère est désormais de 417 ppm (Richardson, p. 6).

L’acidification des océans

La deuxième limite concerne l’acidification des océans, qui provient de la dissolution du CO2 dans l’eau. Elle entraîne une diminution du carbonate de calcium ou, pour le dire autrement, une diminution du taux de saturation de l’eau en carbonate de calcium. Ce qui nuit aux organismes calcifiés (coraux, mollusques, crustacés, etc.). S’il est évident qu’une trop grande acidification serait une perturbation majeure des écosystèmes marins, Rockström et ses collègues reconnaissent eux-mêmes que « les conséquences et les impacts [de cette acidification] sont très incertains » (Rockström, p. 11). Comment donc fixer la limite à ne pas dépasser ? Les chercheurs font une proposition que l’on peut qualifier « au doigt mouillé ». Ils écrivent en effet que, en « guise de première estimation, nous proposons une limite planétaire où l’état de saturation de l’aragonite [une forme du carbonate de calcium] océanique est maintenu à 80 % ou plus » de la valeur qu’il avait à l’époque préindustrielle (Rockström, p. 11-12). Pourquoi 80 % ? Mystère. Bien que le niveau de saturation en aragonite varie beaucoup d’une région à l’autre du globe, la moyenne est alors estimée aux environs de 84 % de la valeur qu’elle avait à l’époque de l’ère préindustrielle. Dès lors, la limite n’est pas franchie. Ouf ! Mais, si les auteurs l’avaient fixée à 85 %, elle l’aurait été. Ce qui illustre bien la part d’arbitraire dans cette définition des limites planétaires. Cela n’empêche pas Richardson et ses collègues de reprendre la même limite. Comme l’acidification des océans a augmenté depuis 2009, il se contentent de remarquer qu’elle « se situe actuellement à la limite de l’espace de sécurité » (Richardson, p. 8). Il ajoute que « la tendance s’aggrave à mesure que les émissions de CO2 d’origine anthropique continuent d’augmenter ». Ce qui est vrai, mais ce lien direct entre acidification des océans et concentration atmosphérique de CO2 indique que la première est une limite redondante. Pourquoi donc ne pas s’être contenté de définir huit limites ?

La concentration d’ozone dans l’atmosphère

Pour la troisième limite, Rockström et ses collègues se tournent vers l’ozone stratosphérique, qui filtre les rayons ultraviolets du Soleil, nuisible à la santé humaine. Il ne faut donc pas que la couche d’ozone devienne trop faible. Mais, là encore, où fixer la limite ? Les chercheurs reconnaissent eux-mêmes qu’ils sont dans le flou et que la caractérisation de cette limite « est nécessairement plus incertaine que, par exemple, dans le cas de l’acidification des océans » (Rockström, p. 12). Or, comme on l’a vu, cette dernière était déjà très incertaine. Ils n’en décident pas moins que la diminution de la couche d’ozone ne doit pas aller au-delà de 5 % de la valeur qu’elle avait dans les années 1964-1980 (Rockström, p. 12). Ça tombe bien, « grâce aux mesures prises dans le cadre du protocole de Montréal […], nous semblons être sur la bonne voie pour éviter de dépasser cette limite » (Rockström, p. 12). Richardson et ses collègues ne peuvent que confirmer ce résultat.

Le cycle de l’azote et celui du phosphore

Alors que l’azote, présent sous forme gazeuse, fait partie d’un cycle entre l’atmosphère, les plantes et les sols, le phosphore est un minéral extrait du sol. Tous deux sont très utiles pour la fertilisation des cultures et servent donc d’engrais. Mais si une trop grande quantité de ces substances ruissellent vers les rivières, lacs et océans, des extinctions massives de la vie marine peuvent se produire. Il y a donc un risque à en répandre en trop grande quantité sur les champs. Mais, comme toujours, où fixer la limite ? Rockström et ses collègues, une fois de plus, procèdent à vue de nez : « Nous suggérons que [pour l’azote] la limite soit initialement fixée à environ 25 % de sa valeur actuelle » (Rockström, p. 13). D’office, l’utilisation d’azote dépasse donc les limites planétaires. En revanche, ils reconnaissent qu’il « est difficile de quantifier avec précision une limite planétaire d’apport de phosphore dans les océans qui place l’humanité à une distance sûre du déclenchement d’une anoxie océanique, délétère et généralisée » (Rockström, p. 14). Malgré ce flou, ils considèrent que l’apport de phosphore dans l’océan, dû aux activités humaines, « ne doit pas être autorisé à dépasser 10 fois le taux » qui se déverse sans action humaine (Rockström, p. 14). En 2009, cette limite n’est pas atteinte.

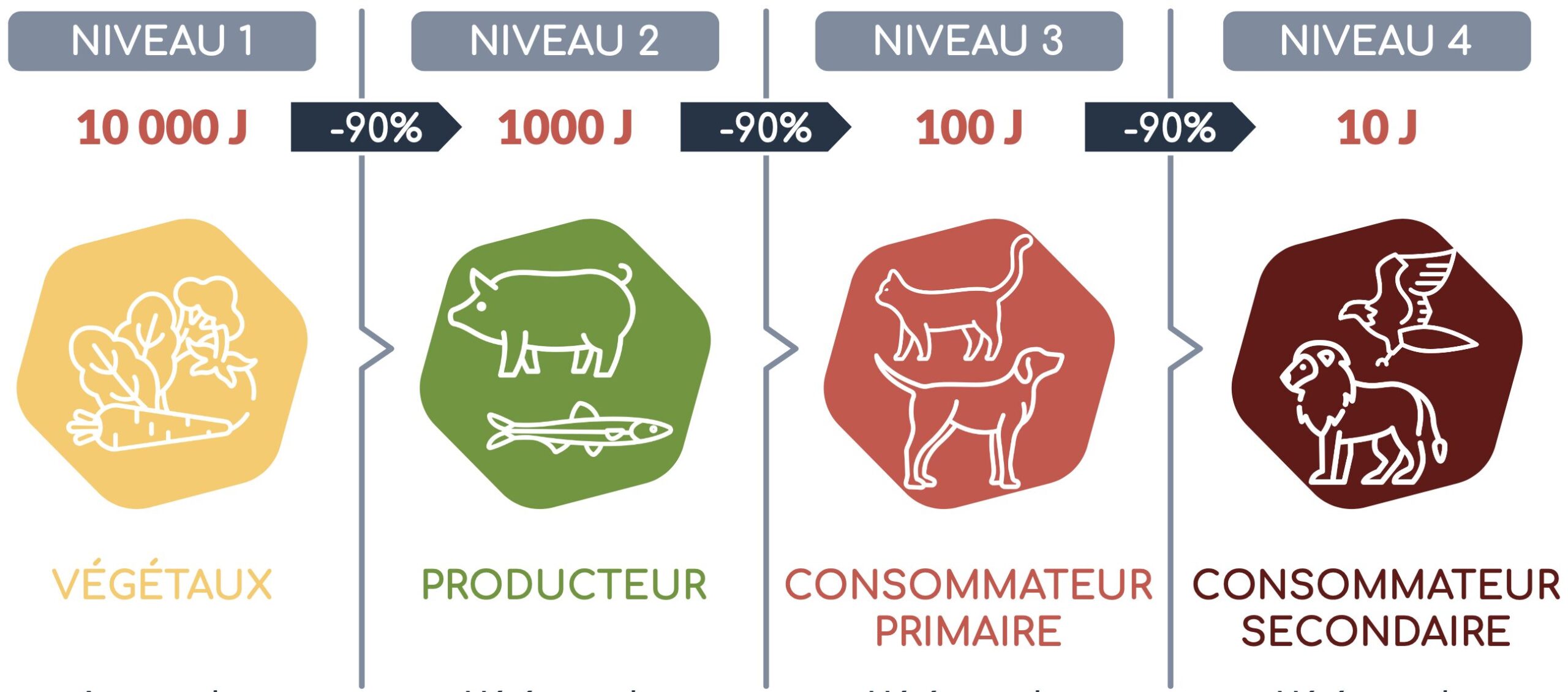

Outre ce flou (pourquoi les 25 % pour l’azote et pourquoi 10 fois pour le phosphore ?), cette double limite pose deux problèmes. D’abord, les effets de ces deux engrais dépendent des endroits où ils sont utilisés. Cette régionalisation rend délicate toute idée d’une limite globale. Richardson et ses collègues affinent certes l’approche, notamment en définissant une limite locale (concernant les systèmes d’eau douce) en plus de la limite globale (pour les océans). Mais cette distinction n’élimine pas complètement l’objection de la régionalisation. En tout cas, en procédant ainsi, ils montrent, avec les estimations récentes des flots d’azote et de phosphore, que leurs deux nouvelles limites (locales et globales) sont désormais dépassées (Richardson, p. 9). Voici donc une limite supplémentaire de franchie. Ensuite, le second problème est que cette idée de double limite ne prend pas en compte tous les bénéfices des engrais pour nourrir les populations humaines. Dès lors, en réduisant l’usage des engrais pour ne pas franchir cette limite planétaire, ne risque-t-on pas de nuire au bien-être des humains ?

La perte de biodiversité

Concernant la perte de biodiversité, Rockström et ses collègues écrivent qu’il est « très difficile de définir un niveau limite de perte de biodiversité qui, s’il est transgressé pendant de longues périodes, pourrait entraîner des changements indésirables et non linéaires du système terrestre à l’échelle régionale et mondiale » (Rockström, p. 15). Ils estiment également « que la science n’est pas encore en mesure de fournir une mesure limite qui rende compte, à un niveau global, du rôle régulateur de la biodiversité » (Rockström, p. 15). Qu’à cela ne tienne, prenant le taux d’extinction des espèces comme paramètre, ils décrètent « que l’humanité est déjà entrée profondément dans une zone de danger où un changement indésirable du système ne peut être exclu, si le taux d’extinction actuel, très élevé (par rapport au taux d’extinction naturel), se maintient sur de longues périodes » (Rockström, p. 15). Comme le taux annuel d’extinction « naturel » est évalué, à partir des fossiles, entre 0.1 et 1.0 espèce par million d’espèces par an, ils avancent qu’il faudrait arriver à un taux d’extinction qui ne soit pas supérieur à 10 extinctions par million d’espèces par an. Mais comme le taux actuel, depuis l’Anthropocène, serait entre 100 et 1 000 fois plus élevé, la limite planétaire concernant la biodiversité serait clairement dépassée. Richardson et ses collègues reprenant cette limite en concluent également que « la composante génétique de la limite d’intégrité de la biosphère est nettement dépassée » (Richardson, p. 3).

Là aussi, cette analyse pose un double problème. D’abord, si la biodiversité mondiale a, selon toute vraisemblance, diminué depuis les débuts de l’Anthropocène, les données sont plus mitigées au niveau régional, dans la mesure où ce sont surtout des espèces insulaires qui ont disparu et que d’autres espèces ont pu s’implanter là où les premières ont laissé comme un vide. La perte de biodiversité au niveau global peut donc s’accompagner d’un gain de biodiversité au niveau local. Il n’y a alors guère de sens à définir une limite globale pour la biodiversité. Ensuite, il est très difficile d’établir un lien entre perte de biodiversité et diminution de la qualité de vie des humains. De fait, l’humanité a prospéré en diminuant le taux de biodiversité autour d’elle : en construisant des villages, puis des villes, en cultivant des plantes sur des étendues de plus en plus grandes, en luttant contre des prédateurs, etc. Bien sûr, il ne faudrait pas que l’humanité fasse trop baisser cette biodiversité, car celle-ci lui rend des services. Mais assimiler toute baisse de biodiversité à un inconvénient pour le bien-être de l’humanité n’a pas de sens.

L’utilisation d’eau douce

La sixième limite qu’étudient Rockström et ses collègues concerne l’eau douce. Il est possible d’évaluer à la fois sa quantité sur Terre et la quantité utilisée par les humains. Il ne faudrait pas que ces derniers détournent l’eau disponible, notamment l’eau bleue (celle qui se trouve dans les lacs, rivières, etc., à la différence de l’eau verte qui correspond à l’eau de pluie) au point de trop déréguler son rôle dans les écosystèmes. Les auteurs se réfèrent aux estimations de l’époque qui indiquent que la quantité maximale d’eau bleue accessible se situe entre 12 000 et 15 000 km3/an au niveau mondial. À partir de cette donnée, ils avancent qu’il ne faudrait pas en prélever plus de 4 000 km3/an. La valeur est plausible, mais donne une fois de plus l’impression d’avoir été choisie un peu arbitrairement. En tout cas, comme l’humanité ne consommerait actuellement que 2 600 km3/an, elle n’aurait pas (encore) franchi cette limite. Mais, une fois de plus, il n’est pas sûr qu’une limite globale ait un sens, dans la mesure où c’est à un niveau local qu’une trop grande utilisation de l’eau peut avoir des conséquences négatives.

Quant à Richardson et ses collègues, ils durcissent la limite définie en 2009, de telle sorte qu’elle aurait été transgressée il y a déjà un siècle environ. Mais si la méthode de calcul de la limite est différente et qu’ils prennent désormais en compte à la fois l’eau bleue et l’eau verte, leur approche est toujours la même : « Nous partons du principe que […] qu’un écart notable par rapport à cet état [de l’Holocène] met en péril les fonctions du système terrestre de l’eau douce. » (Richardson, p. 7) Pourtant, cette position semble oublier que c’est en transformant son environnement et donc, entre autres, le cycle de l’eau que l’humanité a fortement prospéré ces deux derniers siècles. En outre, cette limite, présentée comme une limite biophysique, ne tient pas compte des infrastructures que les humains pourraient développer pour utiliser davantage d’eau, sans nuire aux conditions d’habitabilité de leur environnement.

L’affectation des terres ou la diminution des forêts

Pour définir la septième limite, Rockström et ses collègues avancent que l’expansion des terres agricoles à l’échelle mondiale pourrait sérieusement saper les capacités de régulation du climat et du cycle de l’eau. La remarque fait sens, dans la mesure où, par exemple, faire disparaître l’ensemble des forêts serait probablement très risqué. Mais les auteurs proposent ensuite qu’il ne faut pas qu’il y ait plus « de 15 % de la surface terrestre mondiale libre de glace » qui soient converties en terres cultivées (Rockström, p. 17). Pourquoi ce nombre ? Ce n’est pas clair. En tout cas, sachant que 12 % environ de la surface terrestre mondiale est actuellement cultivée, les futures expansions ne devraient pas atteindre 3 % supplémentaires (environ 400 millions d’hectares) pour rester en deçà de cette limite. Outre ce côté arbitraire, les auteurs font comme si tout changement d’affectation des terres nuit au bien-être humain, alors même que la conversion des terres pour l’agriculture leur a clairement apporté beaucoup de bien-être, ne serait-ce que sous forme de nourriture abondante.

Plutôt que de prendre l’extension des surfaces agricoles comme variable de contrôle, Richardson et ses collègues évaluent maintenant la destruction des surfaces forestières. Mais la méthode est similaire, puisqu’elle consiste encore à comparer « la couverture forestière restante par rapport à la superficie potentielle des forêts à l’Holocène » (Richardson, p. 8). Ces chercheurs prennent soin de distinguer les différents types de forêts, mais estiment néanmoins que, en moyenne, la réduction de la couverture forestière par rapport à cette référence ne devrait pas aller au-delà de 75 %. Or, selon eux, ce n’est pas ce qui se produit. Une nouvelle limite planétaire est donc franchie.

La présence d’aérosols dans l’air

Depuis l’ère préindustrielle, les activités humaines ont doublé la concentration mondiale de la plupart des aérosols (particules de matière en suspension dans l’atmosphère). Ces derniers influencent le bilan radiatif de la Terre, directement en diffusant le rayonnement entrant vers l’espace ou indirectement en influençant la réflectivité et la persistance des nuages. Les aérosols ont également des effets négatifs sur la santé humaine. Mais, comme le reconnaissent les auteurs, la « complexité des aérosols, en raison de la grande variété de particules impliquées, […] rend difficile la définition d’une limite planétaire au-delà de laquelle les effets peuvent provoquer des changements inacceptables » (Rockström, p. 18). Aussi en arrivent-ils à la conclusion « qu’il n’est pas encore possible d’identifier une valeur limite sûre pour la charge d’aérosols » (Rockström, p. 18). Au-delà de cette difficulté, on peut quand même se demander si vouloir établir une limite mondiale unique a un sens, alors que la présence des aérosols est très variable d’une région à une autre. En tout cas, Richardson et ses collègues reprennent cette idée de limite, la quantifient, mais constatent qu’elle n’est pas encore dépassée.

La pollution chimique

Enfin, la pollution chimique est considérée par Rockström et ses collègues comme une limite planétaire dans la mesure où elle a un impact global sur la démographie autant des humains que sur celle d’autres organismes et donc sur le fonctionnement des écosystèmes : « Par exemple, la pollution chimique peut influencer la limite de la biodiversité en réduisant l’abondance des espèces et en augmentant potentiellement la vulnérabilité des organismes à d’autres stress tels que le changement climatique. » (Rockström, p. 18) Les substances qu’ils prennent en compte sont toutes les nouvelles entités introduites par les humains (à savoir les produits synthétiques, les matières radioactives générées par les humains, les organismes génétiquement modifiés, etc.). Mais devant la complexité des effets en jeu, les auteurs estiment qu’il n’est pas encore possible de définir quantitativement une limite planétaire à leur utilisation (Rockström, p. 19).

Face à la difficile évaluation quantitative de cette limite, Richardson et ses collègues trouvent toutefois une solution toute simple. Pour ne prendre aucun risque, vraiment aucun risque, ils fixent la limite de l’introduction de ces nouvelles entités à zéro, sauf si leur caractère inoffensif a été démontré. L’analyse ne peut alors conduire qu’à une seule conclusion : avec tous les « produits chimiques non testés rejetés dans l’environnement, une nouvelle limite d’entités définie de cette manière est clairement enfreinte » (Richardson, p. 7). Cette limite revient à condamner implicitement le développement industriel pour ne pas avoir testé l’innocuité d’un grand nombre de substances dans le passé. Elle est d’autant plus contestable qu’elle ne met pas dans la balance ce que ces produits ont apporté au bien-être de l’humanité.

Le mirage des nombres

La thèse que l’humanité aurait dépassé six de neuf limites planétaires est donc pour le moins discutable. Non pas qu’il n’y a aucun risque. Les chercheurs qui travaillent sur ces limites ont raison de nous alerter de dangers bien réels. Mais l’idée qu’il serait possible de définir une frontière nette entre, un côté, où l’humanité serait en sécurité, et un autre, où elle serait en danger, ne résiste pas à l’analyse. L’erreur ici est de confondre étude scientifique et étude quantifiée. Illustrons cette confusion à partir d’un exemple trivial, concernant les dangers de la route. Il n’y a pas de doute que la vitesse en voiture peut être dangereuse. Pourtant, il ne viendra jamais à l’esprit de personne d’affirmer que, par exemple, en deçà de 50 km/h l’utilisation de la voiture ne comporte pas de risque, mais que, au-delà, elle est source de dangers. L’absurdité de cette idée indique bien que la quantification n’est pas synonyme de scientificité. Une condition nécessaire pour la seconde est que les hypothèses soient justifiées rationnellement.

Or l’hypothèse fondamentale de ces études sur les limites planétaires est de considérer que l’humanité est en danger dès que son environnement n’est plus celui de l’Holocène. Autant dire que, dès qu’une voiture avance, elle nous met en danger. C’est à la fois vrai et faux. Vrai, car une voiture qui roule peut causer un accident. Mais faux, car se déplacer permet aussi d’accroître son bien-être. À une vision en termes de limites, il semble donc préférable de parler de compromis. Il serait ainsi souhaitable de rappeler que si les énergies fossiles peuvent trop réchauffer la planète, elles ont aussi permis à la société de se développer et pourront peut-être encore jouer un rôle dans ce sens. De même, si les engrais peuvent causer l’eutrophisation de milieux aquatiques, ils permettent aussi de nourrir davantage de personnes. Si l’utilisation de l’eau douce peut déstructurer des écosystèmes, elle permet également d’accroître la productivité des cultures. Si la disparition de forêts empêche, par exemple, de capter du carbone, elle peut aussi permettre le développement de l’agriculture. Si la baisse de la biodiversité peut rendre notre planète moins vivable, elle est aussi inhérente au développement de toute société. Enfin, si les produits chimiques peuvent mettre directement notre santé en danger, ils peuvent aussi l’améliorer. Il n’y a, a priori, que l’acidification des océans, la diminution de la couche d’ozone et la présence d’aérosols qui ne s’accompagnent pas de processus positifs pour l’humanité. Mais la limite de la première appartient à la question du réchauffement climatique. La seconde est stoppée. Et les effets de la troisième ne sont pas clairs. Plutôt que d’appréhender les six premiers phénomènes uniquement de manière négative, sous prétexte qu’ils nous éloignent des conditions de l’Holocène, il faudrait donc adopter une approche plus équilibrée, afin de rendre compte aussi de ce qu’ils peuvent apporter à l’humanité.

Malgré ses gros problèmes méthodologiques, cette recherche de limites planétaires n’est pas pour autant inutile. De la même manière qu’il n’est pas absurde de mettre des limites de vitesse sur la route, on peut envisager d’établir des limites planétaires. Il faut juste comprendre la nature de cette démarche. Comme pour la route, sa signification serait politique. Ces limites n’auraient donc plus à être présentées comme des limites « scientifiques » ou « physiques » qui définiraient deux domaines, l’un où l’humanité est en sécurité et l’autre où elle est en danger. En particulier, il ne faudrait plus prétendre qu’il a été démontré scientifiquement que six limites planétaires sur neuf ont été franchies. À la place, il faudra dire que des objectifs, dont il est possible de discuter, n’ont pas été atteints. Cette clarification conceptuelle est une condition nécessaire pour des débats rationnels sur la situation environnementale.

Thomas Lepeltier

[1] Johan Rockström et al., « Planetary Boundaries : Exploring the safe operating space for humanity », Ecology and Society, 2009.

[2] Will Steffen et al., « Planetary boundaries : guiding human development on a changing planet », Science, 347, 2015.

[3] Katherine Richardson et al., « Earth beyond six of nine planetary boundaries », Sciences Advances, 9, 2023.

[4] Pour une synthèse des critiques et remarques, voir Frank Biermann et Rakhyun Kim, « The Boundaries of the Planetary Boundary Framework. A Critical Appraisal of Approaches to Define a “Safe Operating Space” for Humanity », Annual Review of Environment and Resources, 2020.

0 commentaires