La défense de l’élevage quoi qu’il en coûte

Temps de lecture estimé à 20 minutes

Cet article est une réponse aux arguments de défense de l’élevage spécifiquement formulés dans l’article de Frédéric Denhez publié dans Le Figaro en avril 2021, mais également dans l’article de Bob Holmes publié dans Knowable magazine en août 2022 puis traduit dans Slate, à la vidéo de la chaîne YouTube à grande audience What I’ve Learned et enfin à la dernière émission ARTE Regards qui fournit un énième plaidoyer de bien-traitance animal pour perdurer l’élevage. Il se base sur les études scientifiques de référence dans les domaines et propose une analyse contextualisée qui s’inscrit pleinement dans la continuité de l’évolution de notre système alimentaire.

Points clés

- Les arguments opposés aux animalistes sont d’ordre secondaire.

- La comptabilité carbone inclut aujourd’hui le coût d’opportunité de la séquestration du carbone induit par la libération des terres de l’élevage, responsable de plus d’un quart des émissions de gaz à effet de serre mondiales.

- L’élevage est la première activité humaine responsable du changement d’affectation des sols qui est le premier facteur de chute de la biodiversité

- Le prétendu puits de carbone des prairies pâturées est en fait émetteur net.

- L’exclusion du bétail augmente la biodiversité contrairement à la croyance inverse.

- Globalement, l’élevage ne participe pas à la fertilité des sols, mais est consommateur net d’azote.

- La crainte légitime de la modification paysagère semble être une excuse, car elle n’est pas considérée rationnellement.

- Les aides agricoles sont massivement destinées aux éleveurs et pourraient être redirigées pour créer ou augmenter les externalités positives de notre système alimentaire.

- L’élevage consomme tellement de ressources que l’éviter permettrait de nourrir 4 milliards de personnes supplémentaires.

A la question “l’alimentation sans viande va-t-elle (vraiment) sauver la planète ?” de Frédéric Denhez, nous répondons sans détour : non, car la planète n’a pas besoin d’être sauvée. Plus qu’un simple procédé rhétorique, avec ou sans nous, elle continuera sa longue route galactique sans pour autant éprouver a priori le besoin d’être sauvée. En toute logique, notre alimentation ne pourra la sauver. Mais alors, qui peut-elle sauver si ce n’est les animaux dont Frédéric Denhez invisibilise une fois de plus les intérêts à l’être, justement ?

Émission de GES de l’élevage : l’éléphant dans la pièce 1

Une préoccupation spatiale partagée 2

La fausse bonne idée écologiste des ruminants 4

Le gloubiboulga à qui veut bien en manger 9

Émission de GES de l’élevage : l’éléphant dans la pièce

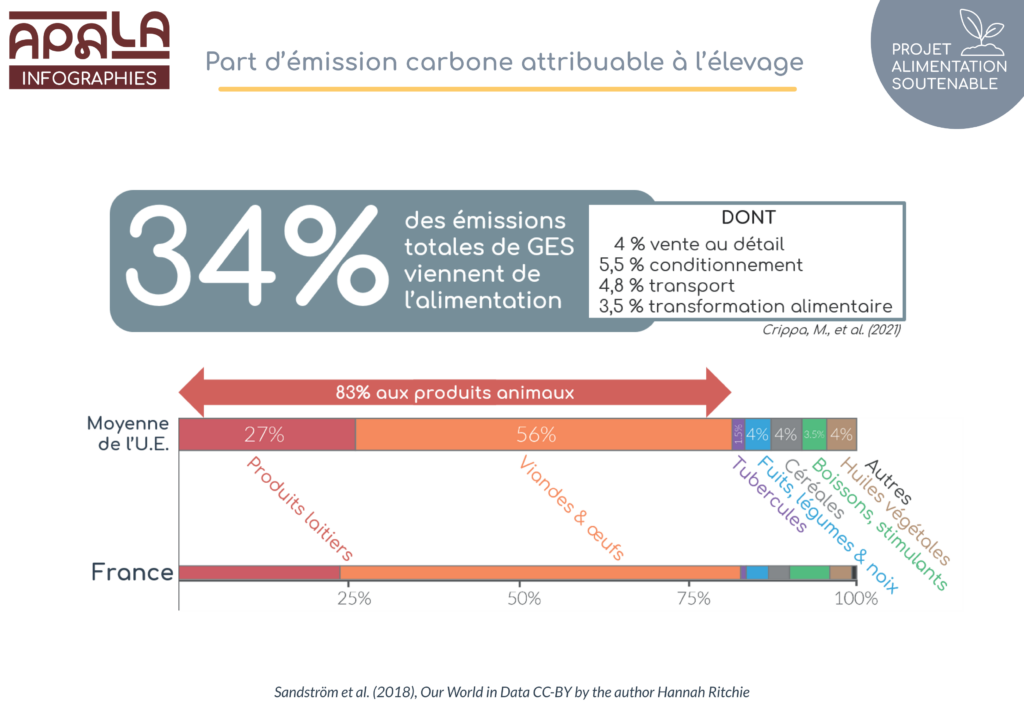

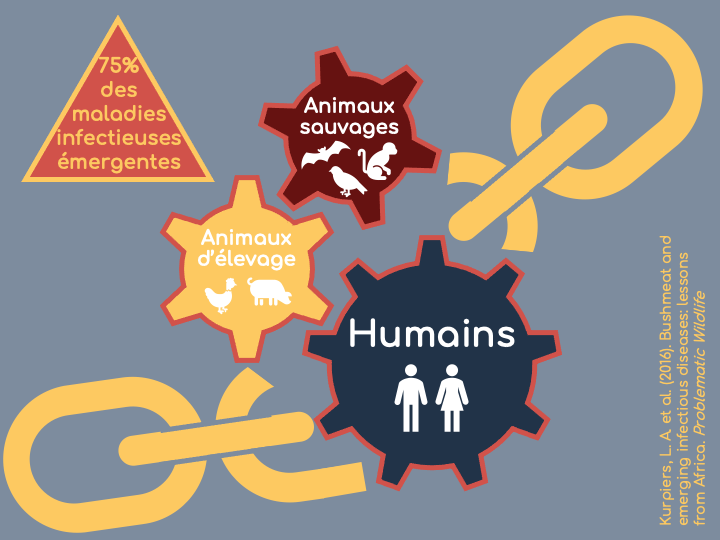

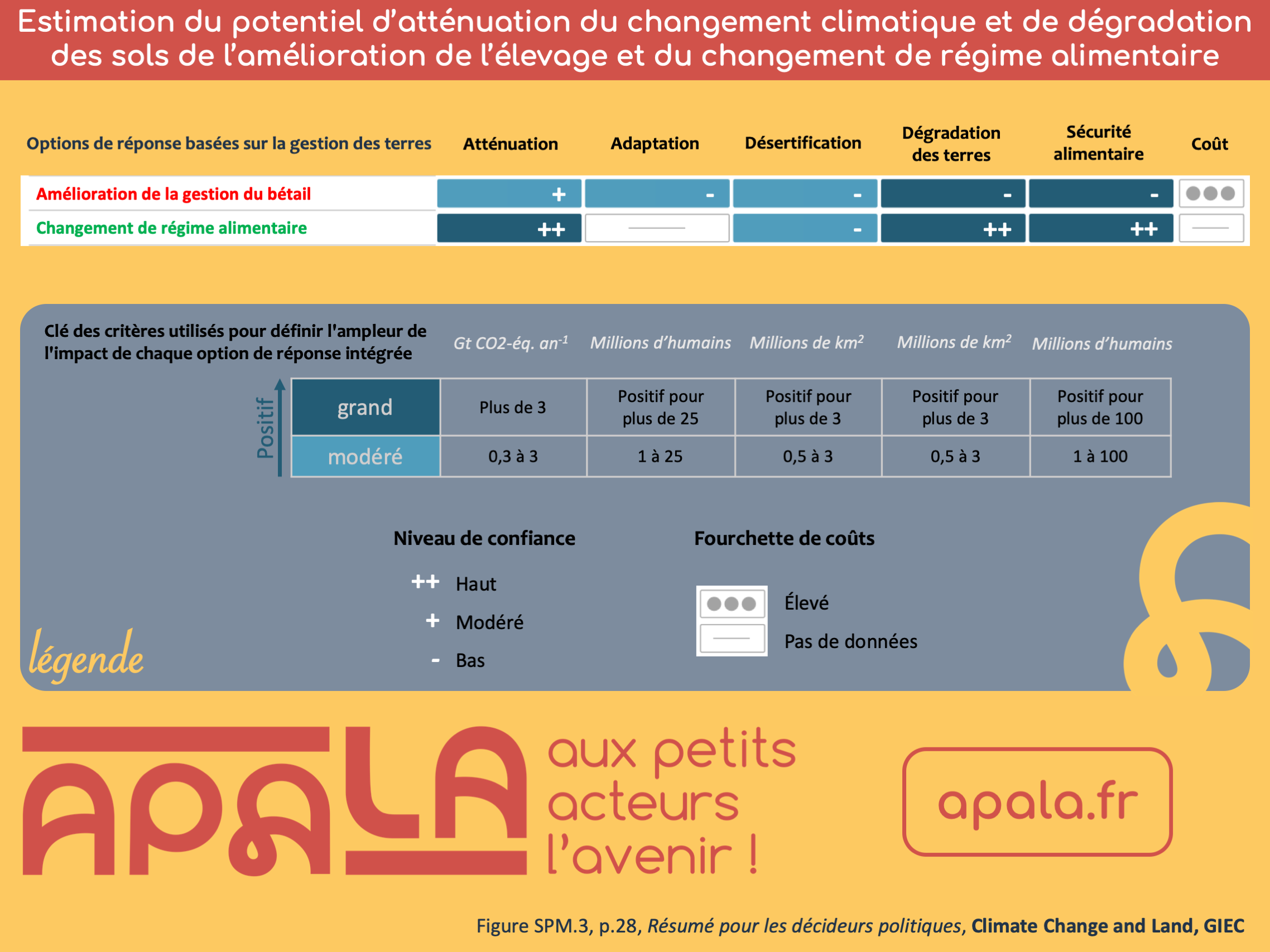

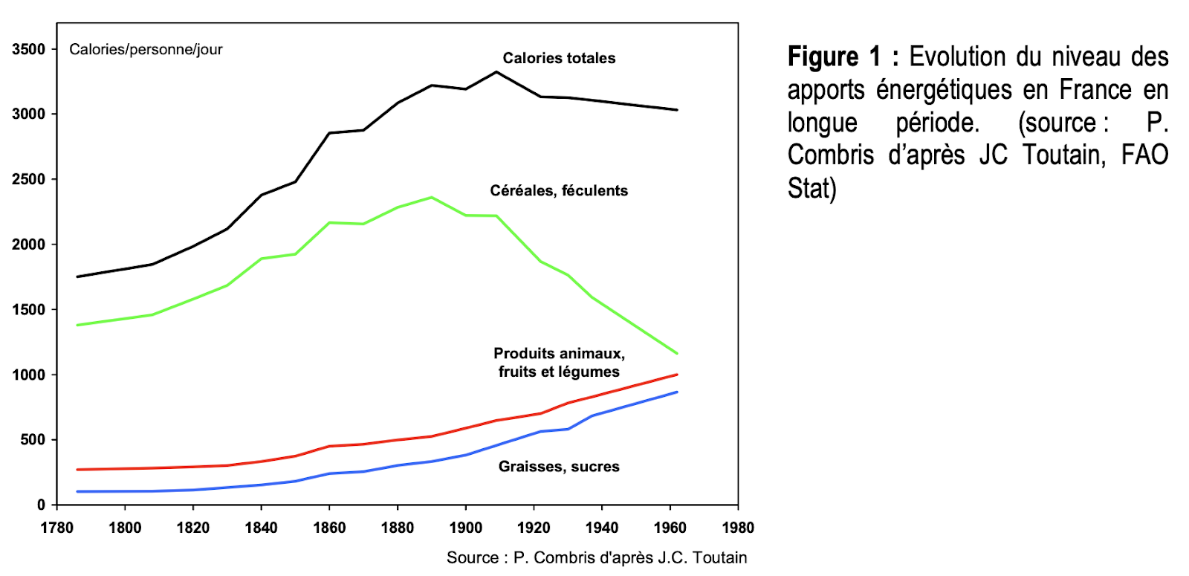

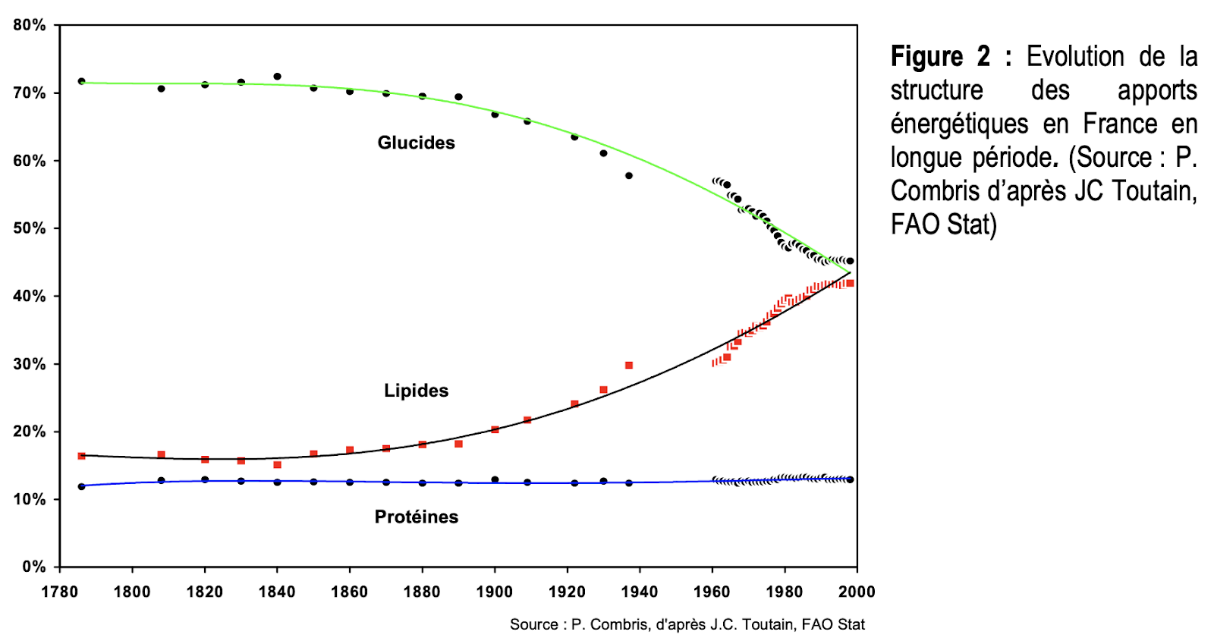

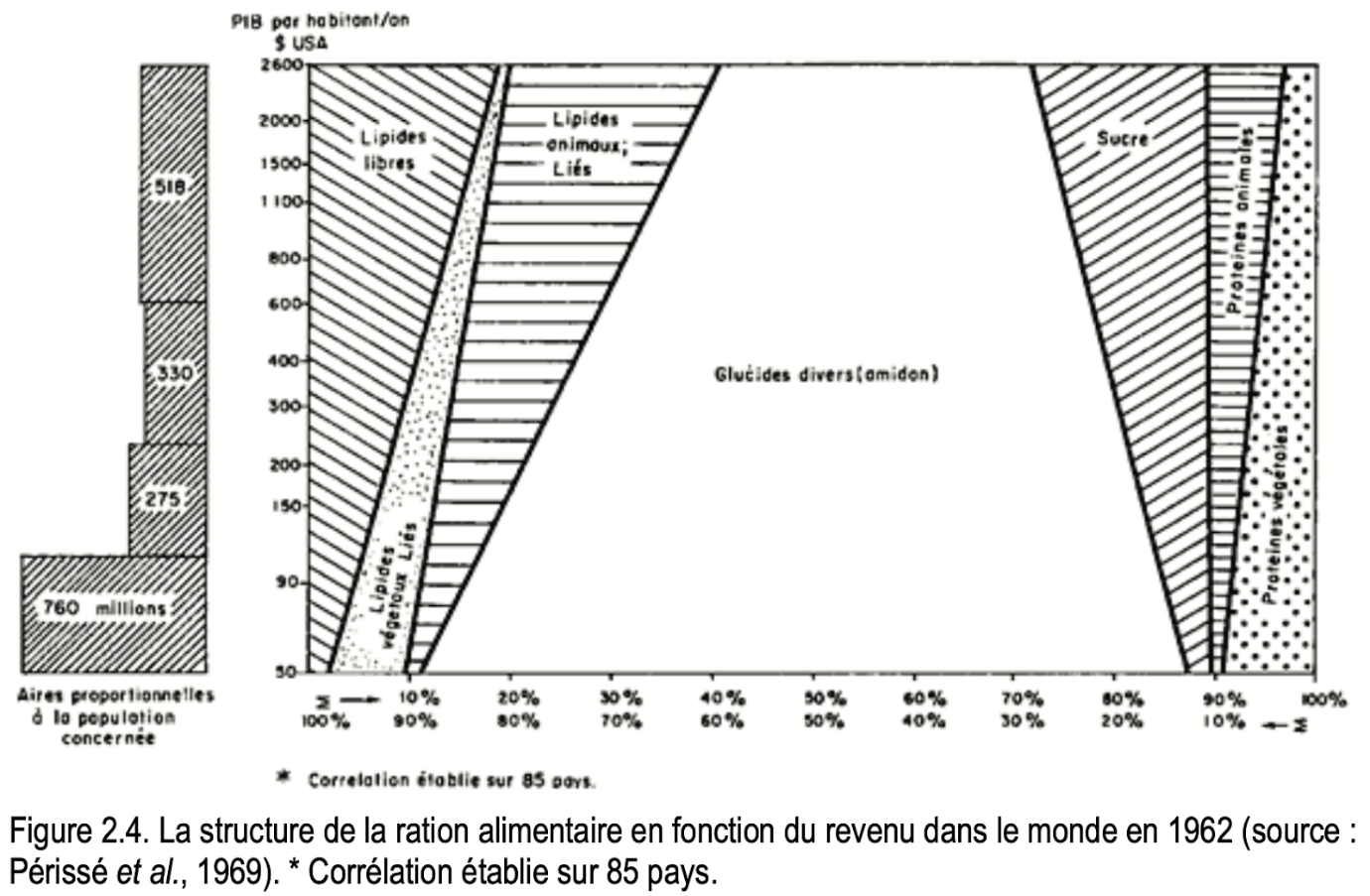

En retraçant une partie de l’histoire de notre alimentation, Frédéric Denhez a le mérite de se pencher sur des phénomènes qui passent sous les radars. En affirmant que manger de la viande est un crime climatique et un écocide pire que le nucléaire, il se trompe dans le choix des termes utilisés. Notre système moral ne confond pas les patients moraux avec ceux qui n’en sont pas. La nature n’étant pas un patient moral, on ne peut pas concrètement lui manquer de respect. Le patient moral est celui dont les actions qu’il subit de la part d’un agent moral peuvent être sujettes à une évaluation morale et caractérisées de bonnes ou mauvaises. On peut tenter d’en préserver un certain fonctionnement pour ses habitants, mais sans parler de crime à son égard, car elle ne relève pas de notre système moral. Seul un individu peut être victime d’un crime. Par contre, Frédéric Denhez ne se trompe pas en disant que, d’un point de vue climatique, l’élevage est pire que le nucléaire, reconnu comme une source d’énergie à faible intensité carbone. Il s’approche de la réalité en évaluant les émissions de l’élevage à un cinquième des émissions anthropiques mondiales. Mais, en estimant que l’élevage est responsable de trois quarts des émissions de notre système alimentaire[1] et en incluant le potentiel de séquestration du carbone par le reboisement des terres libérées, il apparaît raisonnable de tabler sur plus d’un quart[2], voire 28 % d’après la plus grande méta-analyse des systèmes alimentaires mondiaux à ce jour[3] et 31 % en considérant le potentiel de réchauffement planétaire instantané du méthane[4]. S’il est évident qu’une réduction de l’ensemble des gaz à effet de serre s’impose, en nous accordant sur la part de l’élevage, nous aurons fait un grand pas dans l’identification du problème que représente ce secteur à lui seul du point de vue climatique.

Une préoccupation spatiale partagée

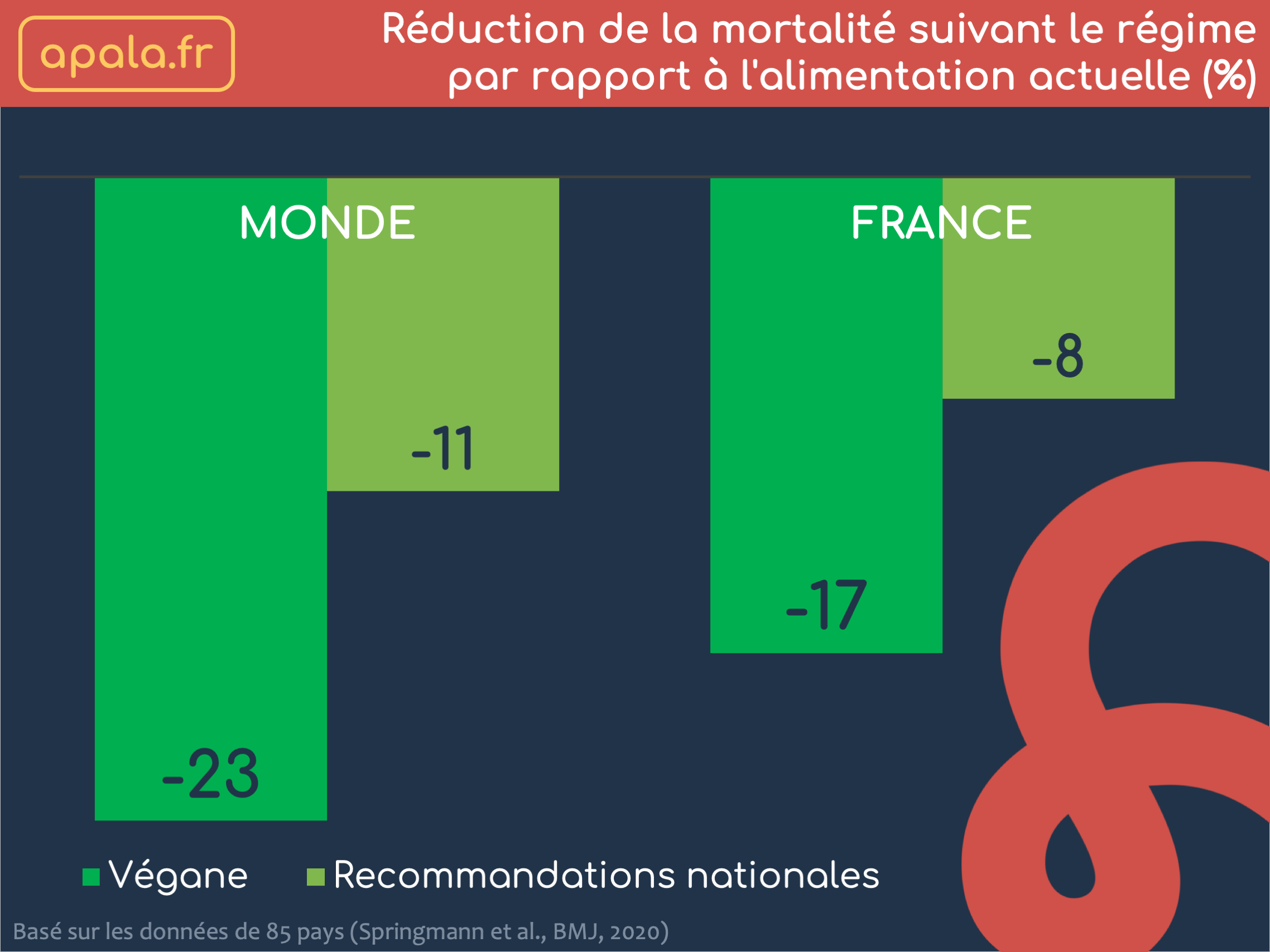

Le principal argument de Frédéric Denhez reflète une préoccupation des défenseurs de l’élevage : le supprimer fermerait nos paysages. Déjà, remarquons qu’en opposant cet argument aux animalistes il leur concède le point. Bien qu’il puisse s’entendre, cet argument n’est évidemment pas du même ordre que celui des animalistes qui estiment immoral de tuer quelqu’un qui ne veut pas mourir. Ici, on voit bien la différence de considération entre l’idée qu’on se fait d’un paysage qui ne relève pas de notre système moral et le fait de tuer volontairement un individu sans nécessité, ce qui percute directement notre éthique basée sur nos perceptions empathiques qui diminuent avec le temps de divergence évolutive[5]. En philosophie morale, on parle de valeur instrumentale par rapport à la valeur intrinsèque. L’opposition à une reconversion du secteur de l’élevage pour des raisons de santé n’a plus de sens aujourd’hui, car il est scientifiquement avéré que tout le monde peut vivre sans produits animaux[6] et que les régimes végétariens et végétaliens sont en fait protecteurs pour notre santé[7]. Elle relève plutôt de projections conservatrices au sens où ce serait la crainte d’une modification paysagère qui domine.

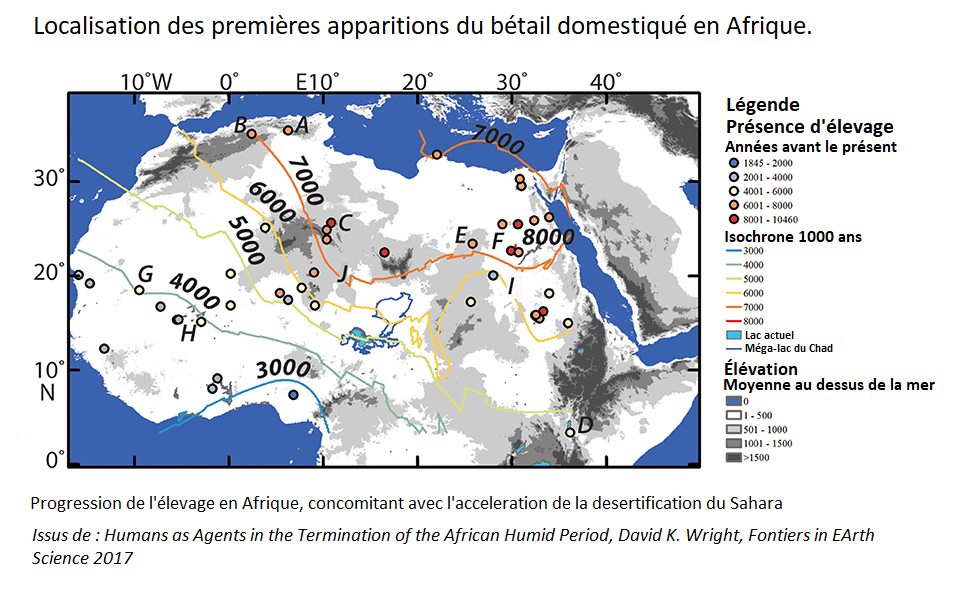

S’il est vrai que la pratique de l’élevage a façonné nos paysages depuis 10 000 ans, il est néanmoins difficile de s’en rendre compte. Un fait anthropologiquement marquant semble intéressant à révéler pour appréhender les enjeux de cette question. La dernière période africaine humide, commencée voici 15000 ans et terminée depuis 5000 ans, est caractérisée par des biomes riches en végétation, forêts, broussailles et peu de désert. Le subpluvial néolithique ou “dernière période pluviale du Sahara” est une période de climat humide et pluvieux qui a sévi sur le nord de l’Afrique et la péninsule arabique durant les 5000 dernières années de la période. Bien que la désertification qui y fait suite relève principalement d’un phénomène naturel (la pression de l’orbite terrestre), dans son étude[8], le chercheur anthropologue David K. Wright soutient que l’élevage est un agent actif de la désertification du Sahara qui s’étend à mesure que les humains guident le bétail vers de nouveaux pâturages. Couplée à une croissance démographique, le pastoralisme favorise la dévégétalisation et les changements de régime dans les écosystèmes : réduction de la productivité primaire nette, homogénéisation de la flore, transformation du paysage en une biozone dominée par les arbustes et augmentation générale de la végétation xérophile (plantes vivant seulement en milieu aride). Il considère l’introduction du bétail comme facteur décisif à l’origine des événements locaux de franchissement du seuil écologique. C’est lui qui aurait catalysé les rétroactions négatives entre les domaines terrestres et atmosphériques.

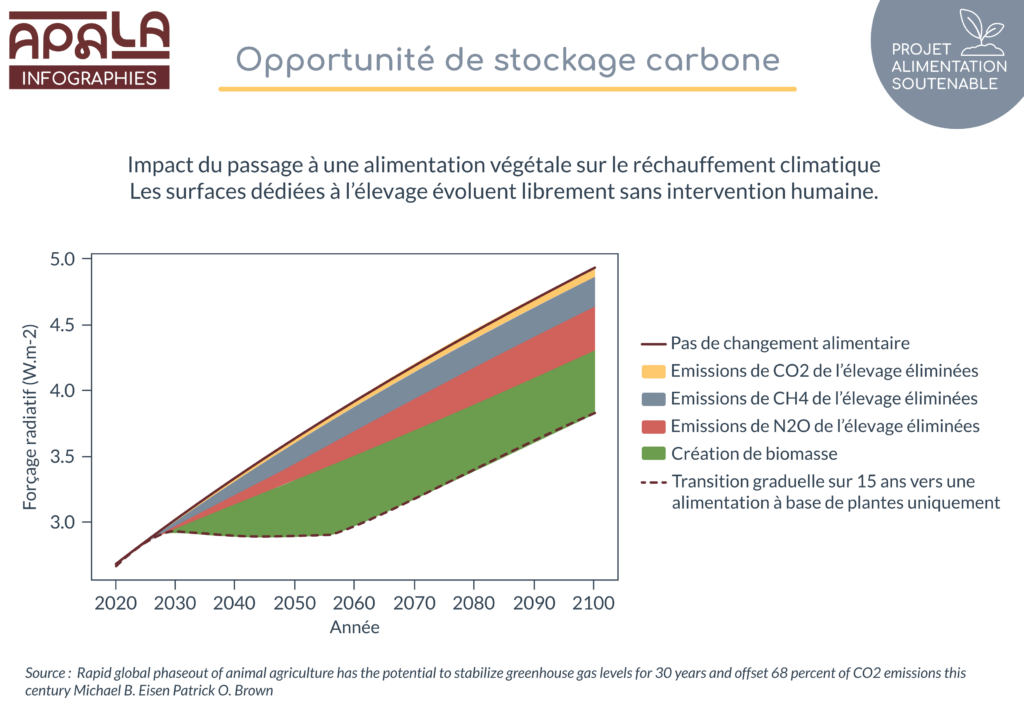

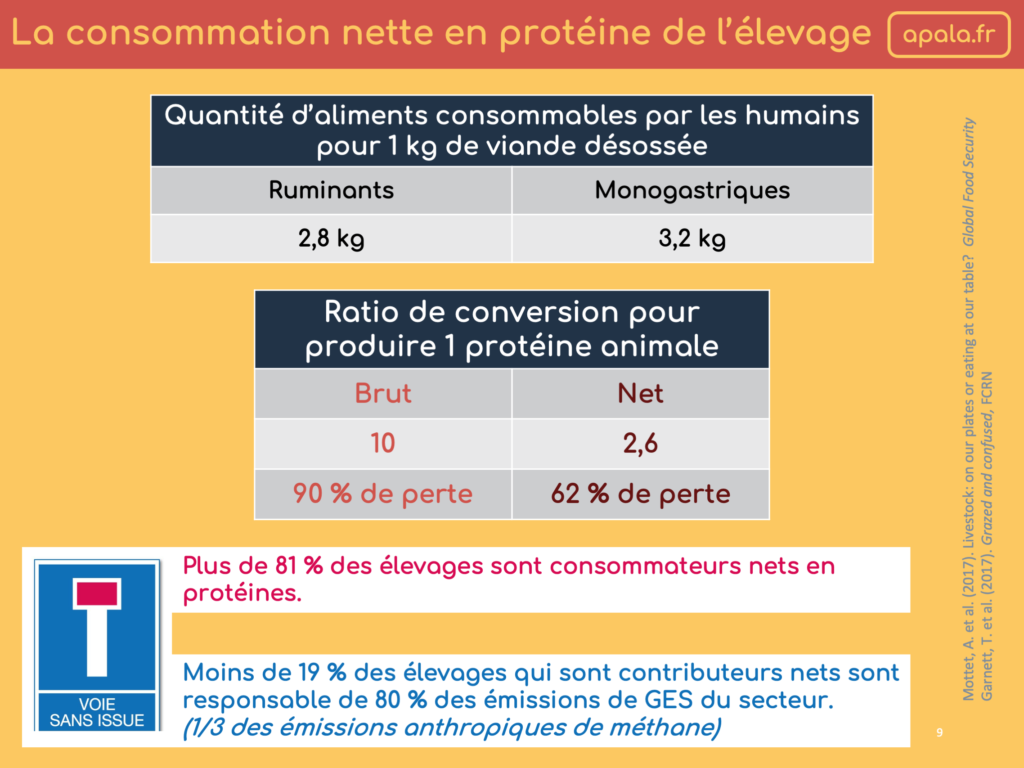

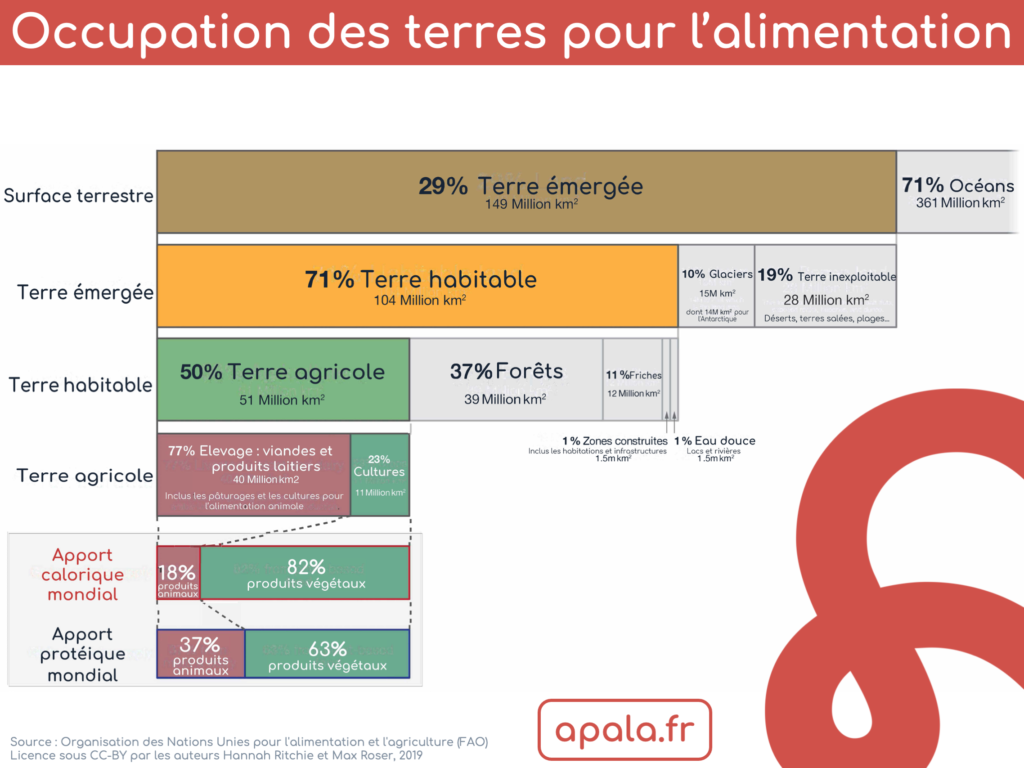

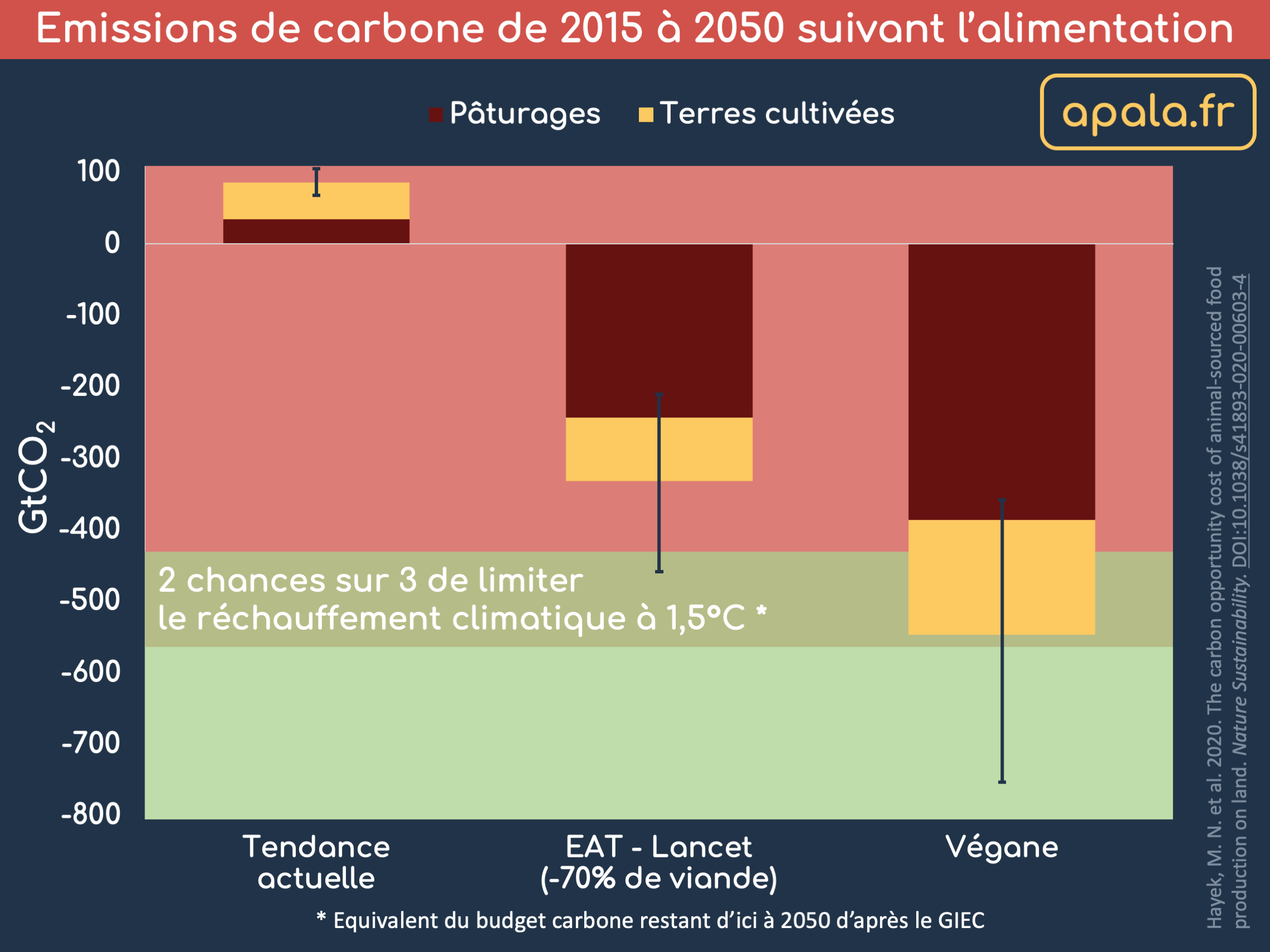

Aujourd’hui, l’élevage occupe 27 % des terres émergées contre 1 % pour les zones construites (villes et infrastructures). C’est plus que les forêts, les terres stériles (déserts, plaines salées et roches) et les glaciers (respectivement à 26, 19 et 10 %). Près des trois quarts des terres agricoles sont utilisées comme pâturages et cultures fourragères, le quart restant étant constitué de grandes cultures. Si nous combinons les pâturages et les terres cultivées pour l’alimentation animale, environ 80 % de toutes les terres agricoles sont utilisées pour la production de viande et de produits laitiers qui engloutit 41 % de la production céréalière mondiale et 76 % de celle du soja pour ne fournir que 18% des apports en calorie et 37% des protéines de l’humanité[9]. Si la population mondiale consommait moins de produits d’origine animale, nous mangerions plus de végétaux directement issus de cultures, augmentant ainsi la proportion de terres cultivées pour l’alimentation humaine. Mais la superficie utilisée pour l’alimentation animale chuterait. Dans le scénario hypothétique où le monde entier adopterait un régime végétalien, les chercheurs estiment que l’utilisation totale des terres agricoles passerait de 4,1 milliards d’hectares à 1 milliard d’hectares. Cette réduction de l’emprise au sol de 75 % équivaut à la superficie de l’Amérique du Nord et du Brésil réunis. Notons que la plus grande part de cette réduction proviendrait de la suppression de la viande de bœuf, de mouton et de lait qui libérerait les terres utilisées pour les pâturages, mais aussi de l’arrêt des cultures massives qui alimentent tous les animaux d’élevage. Et ce n’est pas tout : la végétation se restaurant, la libération des sols permet de séquestrer le carbone stocké dans la repousse des forêts et des prairies. Ainsi, les différents régimes alimentaires ont un coût d’opportunité carbone associé. Sachant que les émissions mondiales de gaz à effet de serre s’élevaient à 55,3 Gt CO2-éq en 2018 dont environ 18 Gt CO2-eq pour le système alimentaire2 (2015), cette nouvelle étude publiée dans PLOS Climate[10] montre que l’abandon progressif de l’élevage, même en l’absence de toute autre réduction d’émissions, induirait des baisses persistantes des niveaux de méthane et d’oxyde nitreux dans l’atmosphère ainsi que le ralentissement de l’accumulation de dioxyde de carbone. Elles auraient jusqu’à la fin du siècle le même effet cumulé sur le potentiel de réchauffement de l’atmosphère qu’une réduction de 25 gigatonnes par an des émissions anthropiques d’eqCO2, soit la moitié des réductions nettes des émissions nécessaires pour limiter le réchauffement à 2° C. Ce scénario stabiliserait les niveaux de gaz à effet de serre pendant 30 ans et compenserait 68 % des émissions d’eqCO2 au cours de ce siècle. Heureusement, il n’y a pas de compromis entre les émissions de production et les coûts d’opportunité : ce qui réduit le plus les émissions entraîne également le plus grand potentiel de séquestration carbone. Le passage à un régime alimentaire plus végétal permet d’atteindre ces deux objectifs et c’est en devenant végétalien que la réduction d’émission carbone est la plus grande.

Alors comment garder des paysages ouverts ? Que faire de toutes ces prairies si nous souhaitons sortir progressivement de l’élevage ? Pourrions-nous repenser des paysages qui ne soient pas anthropocentrés, c’est-à-dire dédiés aux seuls bénéfices des humains ? Et si la prise en compte des intérêts des animaux qui y vivent devenait une clé d’organisation du paysage ? Pour l’imaginer, il faut vraiment vouloir y réfléchir. C’est à cet exercice que s’est livrée Alix Gancille dans son mémoire de fin d’études en architecture du paysage. Elle y montre qu’à l’échelle du territoire de la Thiérache (Belgique) une agriculture végétale est justement à même de préserver des paysages ouverts et une biodiversité riche. De leur côté, dans “Zoopolis. Une théorie politique des droits des animaux”, les philosophes Sue Donaldson et Will Kymlicka ont réfléchi à la question : faut-il laisser les animaux domestiqués se reproduire et viser à faire cité avec eux ?

La fausse bonne idée écologiste des ruminants

Dans un article paru en août dernier, George Monbiot, le célèbre éditorialiste environnementaliste du journal The Guardian, soutient que les produits issus du bœuf et de l’agneau biologiques sur pâturage sont les pires aliments pour l’environnement. En se basant sur le rapport de référence sur la question “Grazed and confused”[11] produit par le Food Climate Research Network de l’université d’Oxford, il rappelle que les terres cultivées, dont une partie est dédiée à l’alimentation animale, occupent 12 % de la surface terrestre et que les pâturages en occupent à eux seuls 26 %. Malgré cette vaste superficie, les animaux d’élevage sur pâturage ne produisent que 1 % des protéines mondiales, soit 1g de protéine / personne / jour.

Un “puits de carbone” finalement émetteur net

Contextualisons maintenant les fameux services écosystémiques. Il existe de nombreuses raisons de mieux gérer les prairies dans les régions du monde – par exemple pour améliorer les moyens de subsistance de communautés marginalisées ou pour soutenir certains objectifs environnementaux. Quant au terme “puits de carbone”, il s’agit d’un abus de langage favorable aux défenseurs de l’élevage. En réalité, le rapport de référence précédemment cité est sans équivoque : sa conclusion incontournable démontre que, si le pâturage du bétail a sa place dans un système alimentaire durable, cet endroit est limité. Les émissions générées par les systèmes de pâturage l’emportent toujours sur les absorptions. Même si la gestion était optimale, les émissions resteraient positives. De plus, les sols atteignent l’équilibre carbone après quelques décennies. Ainsi, toute séquestration provenant d’une bonne gestion du pâturage est limitée dans le temps.

D’après l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE), le potentiel d’atténuation de l’empreinte carbone de l’agriculture proviendra à 86 % des grandes cultures[12], les prairies n’ayant la capacité de stocker qu’environ 20 % des émissions des ruminants qui y paissent.

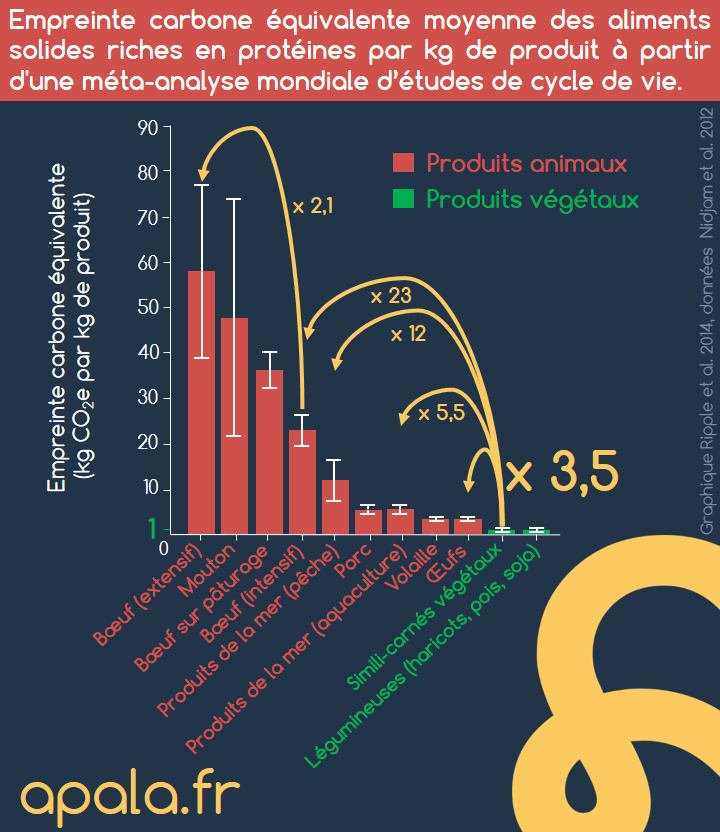

Par ailleurs, une étude parue en 2012[13] a comparé l’impact environnemental des systèmes de production de bœuf conventionnel, naturel et nourri à l’herbe. Le système conventionnel a nécessité 56,3 % des animaux, 24,8 % de l’eau, 55,3 % de la terre et 71,4 % de l’énergie fossile nécessaire pour produire 1,0 × 10⁸ kg de bœuf par rapport au système nourri à l’herbe. En plus d’être plus économe, le système conventionnel obtient 59 % de l’empreinte carbone du système nourri à l’herbe qui est le pire des trois systèmes. En d’autres termes, le système nourri à l’herbe consomme le plus de ressources et émet le plus de gaz à effet de serre. En parallèle, un article de recherche publié dans la revue Nature en 2014[14], qui se base sur une méta-analyse de 52 études d’analyse du cycle de vie[15] (ACV) de sources de protéines animales et végétales, nous apprend que les protéines issues de viande de boeuf extensif ont une empreinte carbone 2,1 fois plus importante que celles provenant du boeuf intensif. En comparaison, la viande végétale aurait une empreinte carbone 48 fois moins importante que cette dernière. Il conclut que la réduction du nombre de ruminants dans le monde pourrait apporter une contribution substantielle aux objectifs d’atténuation du changement climatique et générer d’importants co-bénéfices sociaux et environnementaux. Plus récemment, une étude[16] a estimé les impact environnementaux de l’alimentation de 29 210 participants à l’étude NutriNet-Santé selon les 4 régimes alimentaire : omnivore, pesco-végétarien, végétarien et végétalien. Les omnivores présentent de loin le niveau le plus élevé d’émissions de gaz à effet de serre, de demande énergétique cumulée et d’occupation des sols, tandis que les régimes végétaliens présentent le niveau le plus faible. La consommation de viande de ruminants est le contributeur le plus important.

De manière générale, avec un tiers des émissions anthropiques mondiales de méthane et 80 % des émissions de gaz à effet de serre de l’élevage9, la viande et les produits laitiers issus des ruminants obtiennent la plus forte intensité d’émission de gaz à effet de serre des produits alimentaires. Enfin, se concentrer uniquement sur la séquestration carbone peut saper les objectifs de préservation d’une biodiversité.

L’illusion de la biodiversité

“On ne pourrait pas se passer de l’élevage et plus précisément de celui des ruminants sous peine de voir la biodiversité chuter.” C’est à cette assertion que répond directement cette méta-analyse de 2020 basée sur 109 études indépendantes[17] qui aborde les effets potentiels multitrophiques sur la biodiversité en testant la réponse des animaux et des plantes au pâturage du bétail par rapport à son exclusion. Les résultats démentent la croyance entretenue. Pour tous les animaux, l’exclusion du bétail a augmenté l’abondance et la diversité, ces effets étant plus importants pour les niveaux trophiques dépendant directement des plantes, comme les herbivores et les pollinisateurs. Les détritivores (bactéries, champignons, vers…) étaient le seul niveau trophique dont l’abondance diminuait avec l’exclusion du bétail. Les chercheurs constatent aussi que le nombre d’années écoulées depuis l’exclusion du bétail influence la communauté animale et que ses effets sont les plus forts dans les climats tempérés. Ils soulignent le coût potentiellement inévitable du pâturage du bétail pour la biodiversité mondiale, qui doit être mis en balance avec les avantages socio-économiques.

Le bluff de la fertilité des sols

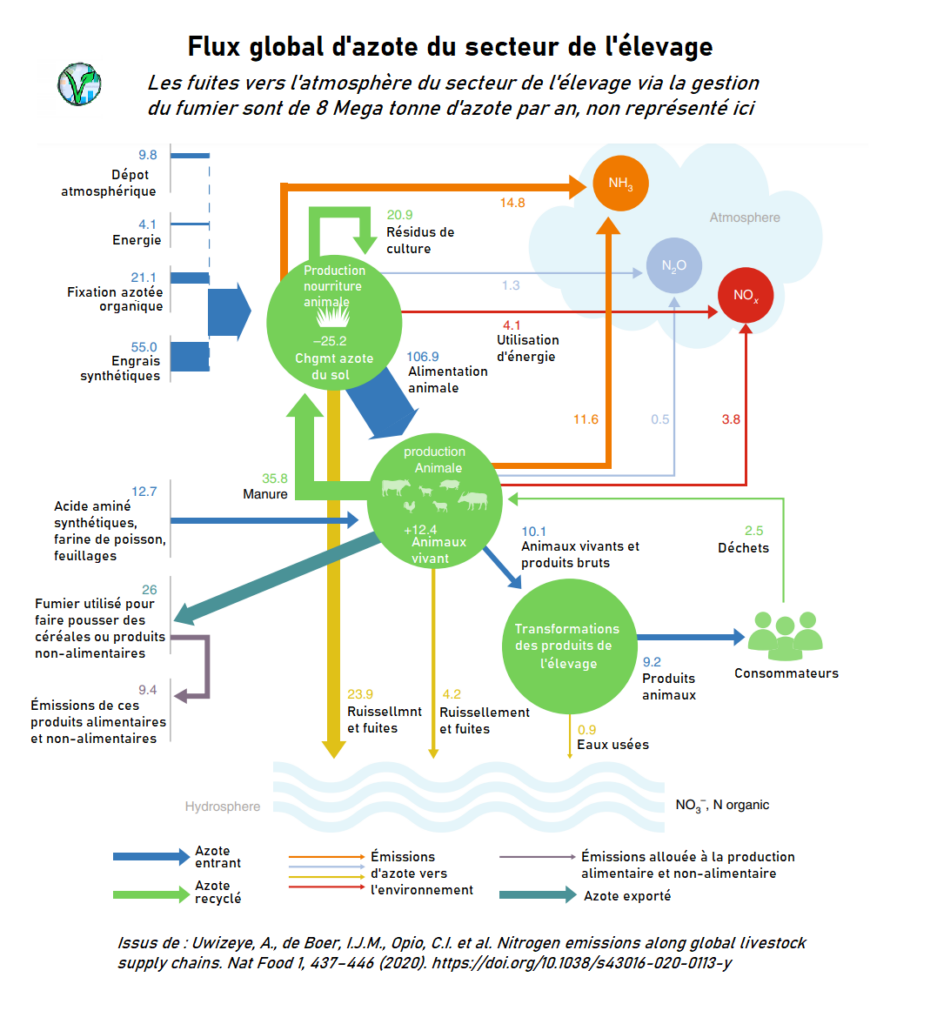

Rappelons que les animaux ne fabriquent pas d’azote ni de matière organique. Seuls les autotrophes (essentiellement les végétaux) sont capables de produire de la matière organique. Ils convertissent le gaz carbonique en molécules organiques : glucides, lipides et protides. Les animaux, qui sont des êtres hétérotrophes, ne font que transformer ces molécules au prix d’une déperdition importante. Lors de son université Afterre 2050 en février 2021, l’équipe Solagro a questionné la place de l’élevage dans un atelier dédié à son évolution[18]. Elle a ensuite publié le rapport “La place de l’élevage face aux enjeux actuels”[19] avec l’objectif d’éclairer le débat en rappelant les éléments de contexte constamment oubliés et en traitant les idées reçues semblables à celles propagées par Frédéric Denhez. L’équipe a précisé que le rapport ne représente pas la position de Solagro, mais qu’il vise à donner des bases aussi factuelles, objectives et sourcées que possible pour éclairer plusieurs points de controverse. Il rappelle que le cycle de l’azote est une fuite : il y a des pertes sous forme de lait, de viande, de carcasses d’animaux exportés et des pertes dans les cours d’eau. Contrairement à la croyance répandue, le fumier n’est pas un “repas gratuit”. Par ailleurs, si l’on cherche à réduire les engrais azotés, il faut remplacer une source primaire d’azote par une autre source primaire et non par un flux de recyclage comme le sont les carcasses et les résidus des aliments ingérés sous forme de fumier. Seule la fixation symbiotique le peut, et ce n’est pas l’élevage qui en est capable, mais la culture de légumineuses. Par ailleurs, les engrais de synthèse constituent bien une source primaire de matière azotée et sans surprise le secteur de l’élevage est la principale source d’émissions d’azote du système agricole.

Une étude publiée dans Nature Food en 2020[20] fait l’état des lieux des émissions d’azote du secteur de l’élevage. A l’échelle mondiale, à travers les cultures pour l’alimentation animale, l’élevage consomme 55 Mt (millions de tonnes) d’azote synthétique pour en restituer seulement 26 Mt sous forme organique à destination de l’agriculture humaine. 29 Mt partent donc directement vers les milieux marins et terrestres, ce qui contribue à la fois au réchauffement climatique et à l’eutrophisation de ces milieux, favorisant ainsi les zones mortes.

Revenons-en au point principal : le déni des mangeurs de produits d’origine animale. Alors qu’on sait que les animaux sont conscients[21], les défenseurs de l’élevage ne prennent pas la peine d’expliquer comment s’accommoder de ce simple fait tout en continuant à s’en nourrir. Il y a un consensus scientifique sur la capacité des animaux à être affectés[22], c’est-à-dire à ressentir des émotions positives ou négatives. A la proposition de les inclure dans notre sphère de considération, les défenseurs du statu quo opposent des arguments de second ordre qui relèvent de considérations externes à l’éthique. Il faudrait continuer à manger les animaux pour garder des paysages ouverts tels que des prairies, landes, causses, zones humides ou des bocages. Conséquemment, en suivant le consensus intuitif en éthique et philosophie morale, plus de 500 philosophes déclarent l’exploitation animale injuste et moralement indéfendable. Ajoutons ici un point que Frédéric Denhez ne semble pas avoir appréhendé. En défendant la consommation de viande de ruminant extensive plutôt que de poulets intensifs par exemple, il va dans le sens des animalistes, qui souhaitent réduire le nombre d’animaux tués. D’un point de vue écologique c’est une fausse bonne idée mais d’un point de vue animaliste, si l’on remplace la viande issue d’élevages intensifs de plus petits animaux, alors, on réduit le nombre d’individus tués et donc les souffrances engendrées. Plus les animaux sont gros, plus on peut y dépecer de la viande. À quantité de viande équivalente, il y a donc moins de victimes.

Une redirection des aides

Le procédé connu sous le nom d’homme de paille est bien connu dans le milieu scientifique, car il faut en éviter les biais dans le but d’obtenir des résultats exploitables. Ici, malheureusement, nous devons nous contenter de l’homme de paille des gyrobroyeurs et des travailleurs qu’on ne pourrait pas payer pour attester de l’impossibilité de sortir de l’élevage. Nous n’aurions pas les moyens de “couper à l’ancienne” des arbustes qui autrement recouvriraient les prairies. Il ne suffit pas de le dire, encore faudrait-il le démontrer. Nous aurions les moyens de payer des gens à élever et tuer en France plus d’1,2 milliard d’animaux avec des externalités tellement insoutenables qu’elles ne sont pas encore chiffrées. Par contre, nous n’aurions pas les moyens de payer des gens pour entretenir nos paysages en favorisant des externalités positives ?

Par exemple, à l’initiative de la Fédération Nationale des Chasseurs (FNC), la loi chasse du 24 juillet 2019 a créé un fonds biodiversité dans le cadre du nouvel Office Français de la Biodiversité (OFB). Ce fonds est abondé par une éco-contribution des chasseurs et de l’État afin de financer des projets portés par les fédérations des chasseurs pour la “protection de la biodiversité”. Ce dispositif d’éco-contribution prévoit que, lors de la validation du permis de chasse, chaque chasseur contribue au fonds à hauteur de 5 € avec un complément de l’État de 10 € afin de financer des actions concrètes en faveur de la biodiversité : plantation de haies, restauration de milieux forestiers, de milieux humides, entretien des habitats pour la faune sauvage. L’État verse ainsi 10 millions aux fédérations de chasse. Dans son avis du Conseil scientifique sur l’éco-contribution, l’OFB souligne un risque relatif à sa réputation qui se retrouve associée à des projets de qualité très faible, voire mauvaise, qui peuvent parfois aller à l’encontre de ses propres missions. Cette analyse l’a conduit à alerter sur les risques que ce dispositif fait peser : un risque juridique pour l’OFB du fait de financement de projets dont les montants ne sont pas justifiés. Ne serait-il pas plus raisonnable de subventionner des associations reconnues d’intérêt général pour entretenir nos paysages ?

Les dernières réformes de la politique agricole commune (PAC) visaient à diminuer progressivement l’importance des instruments jouant directement sur les prix agricoles au profit de mesures de soutien direct aux revenus sans lien avec les niveaux de production, via le découplage des aides. Le «paiement vert», ou verdissement, est un paiement direct aux exploitants agricoles qui vise à rémunérer des actions spécifiques en faveur de l’environnement. C’est un paiement découplé (c’est-à-dire indépendant du type de production) dont le montant est de l’ordre de 80 €/ha, ce qui représente 2 milliards d’euros par an.

Les exploitations orientées vers les productions de ruminants (viande bovine, viande ovine, production laitière) dégagent des revenus en moyenne inférieurs à ceux des unités viticoles ou de grandes cultures. Elles reçoivent le plus haut pourcentage d’aides directes du résultat courant avant impôt (RCAI) : bovins viande 250 %, ovins et caprins 165 %, bovins mixtes 136 %. Dans son rapport de 2021 sur l’agriculture et l’alimentation, l’Institut for Climate Economics (I4CE) décrypte les financements du système alimentaire français et leur contribution aux enjeux de durabilité. Il soutient que l’écrasante majorité de ces aides sont attribuées selon des critères incompatibles avec la transition vers un système alimentaire durable (aides directes de 6,6 milliards dont paiements verts de 2 milliards d’euros). Par ailleurs, ils ont considéré les aides couplées à la production de viande et de lait (860 millions d’euros) comme défavorables car orientées vers un maintien de la production animale tandis que celle-ci doit diminuer.

Le gloubiboulga à qui veut bien en manger

A propos de la vieille vache, Frédéric Denhez dit, dans son article, qu’elle ne serait pas faite pour vieillir puisqu’au bout d’un moment elle est une souffrance que seuls de nombreux soins vétérinaires peuvent contenir, à grand prix, en vain. Histoire de démystifier complètement cette vision, les animaux vieillissent de la même manière que nous à ceci près qu’ils n’ont aucune autonomie vis-à-vis des soins auxquels ils pourraient prétendre s’ils pouvaient profiter d’une sécurité sociale animale. Ils ne peuvent pas non plus expliciter leur douleur et la vivent avec plus ou moins d’intensité. Quant au fait qu’il soit vain de la soigner, on comprend que Frédéric Denhez pense l’autre au-delà de son espèce à partir d’une valeur instrumentale anthropocentrée.

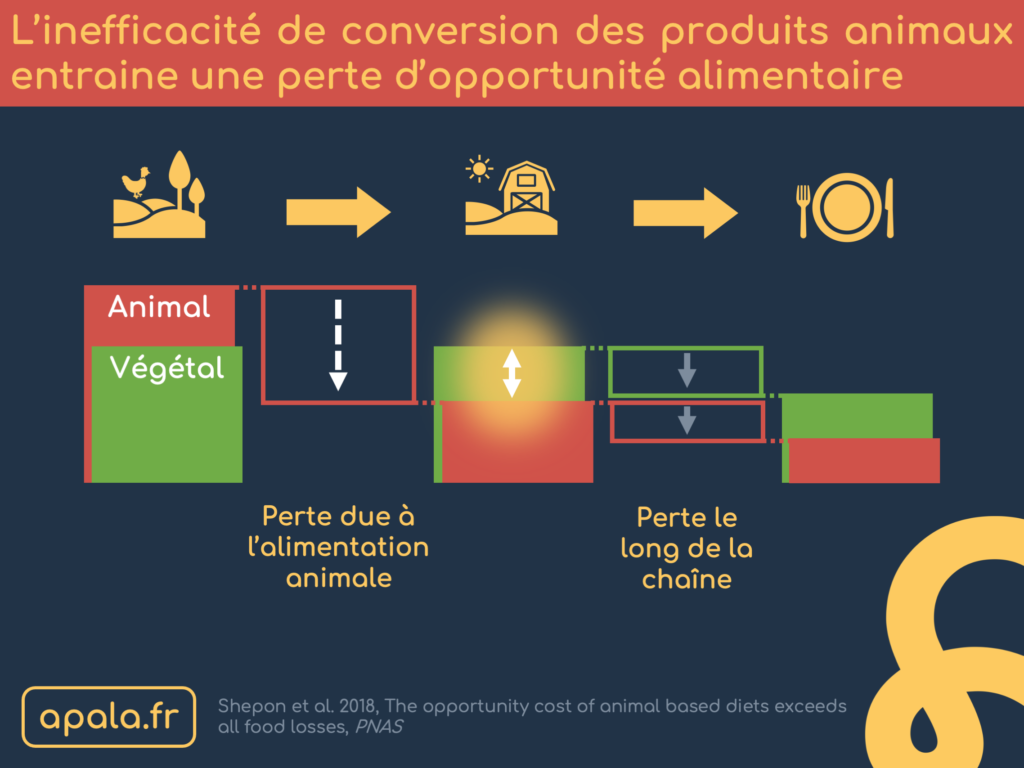

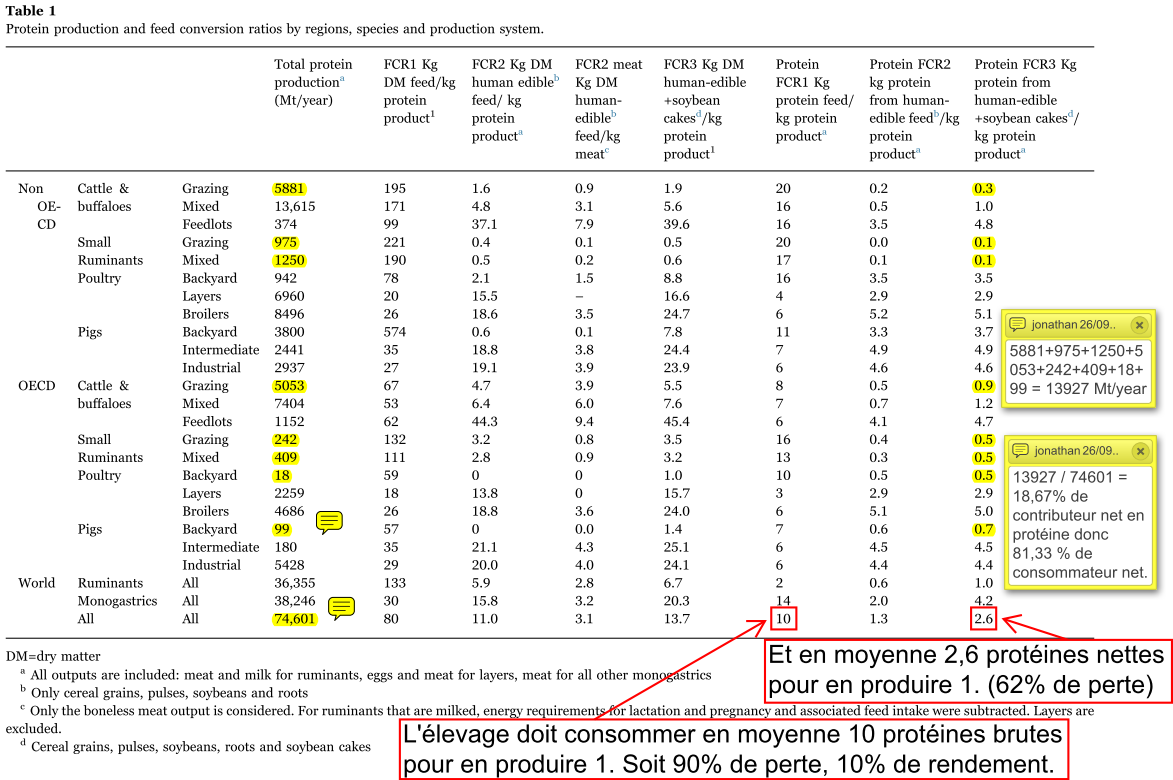

Dans la suite de son article, il utilise l’argumentum ad antiquitatem aussi connu sous le nom d’appel à la tradition (ou ici à l’historicité) en faisant référence à Cro-Magnon. En se basant sur l’étude de Anne Mottet[23] qui travaille depuis plus de 16 ans au développement de l’élevage et sur une étude de programmation linéaire sur le système agricole des Pays-Bas[24] reprise par l’INRAE dans son infographie “Elevage et occupation des terres”[25], il ajoute à son entreprise de manufacture du doute. Effectivement, ayant déjà été épinglé par le syndicat Sud-Recherche dénonçant l’utilisation des éléments de langage de la filière élevage[26], il ne donne pas les précisions pourtant nécessaires à la bonne compréhension des études et de l’interprétation des résultats qu’on peut en faire. Il prétend que si tout le monde adoptait un régime végétalien, il faudrait plus de terres pour nourrir l’humanité, car les coproduits des cultures ne pourraient être valorisés par les animaux pour produire des protéines (viande, lait, oeufs) consommables par les humains. Bien qu’en théorie cela puisse sembler vrai, la formulation est trompeuse. Ce modèle fictif n’est pas contextualisé et ne précise pas les prémisses pourtant fortes qui relèvent d’un scénario parfaitement improbable. Il se base sur le fait que les Français consommeraient la quantité de protéines recommandée par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), soit 57 g de protéines par jour et par personne alors qu’on en consomme 112 g (dont 70 g provenant des produits animaux). Il suppose l’absence d’importation et d’exportation d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires. Enfin, il fait croire que l’élevage est nécessaire à la valorisation des ressources non comestibles alors qu’il est globalement inefficient. Il consomme en réalité plus de protéines qu’il n’en restitue sous forme de produits alimentaires19 et il est à l’origine d’un coût d’opportunité alimentaire (nourriture perdue) plus important que le gaspillage alimentaire mondial[27] déjà évalué à un tiers de la production alimentaire totale. En fait, la faible surface potentiellement valorisable par l’élevage serait à considérer si la surface des cultures ne permettait pas de nous nourrir. Or, on en fait dépendre plus d’animaux que nous pour s’en nourrir alors qu’ils induisent intrinsèquement des pertes du fait de leur niveau trophique supérieur. C’est donc bien l’inverse : on pourrait nourrir plus de monde et dépendre d’une moins grande surface si tout le monde adoptait une alimentation végétalienne. Toujours selon cette dernière étude de référence, remplacer les produits animaux de chaque catégorie par des produits végétaux équivalents nutritivement en termes de protéines et de calories permettrait de produire 2 à 20 fois plus de nourriture par unité de surface sur les grandes cultures. Elle conclut qu’après ajustement nutritif, l’alimentation végétalienne pourrait nourrir 100 % de citoyens en plus, alors que stopper tout le gaspillage alimentaire, du producteur aux ménages, ne permettrait de nourrir que 30 % de citoyens en plus. Une étude de 2013[28] avait calculé que 36 % des calories produites par les cultures mondiales sont utilisées pour l’alimentation animale alors que seulement 12 % sont récupérées sous forme de produits animaux. Compte tenu de la combinaison actuelle des utilisations des cultures, la culture d’aliments exclusivement destinés à la consommation humaine directe pourrait, en principe, nourrir 4 milliards de personnes supplémentaires.

Frédéric Denhez nous invite à imaginer le paysage qu’il y a derrière notre assiette. Il prétend que le système agroalimentaire qui a mené au désastre des élevages concentrationnaires se refait une santé avec le véganisme. Pourtant, c’est précisément la raison d’être de l’association L214 qui révèle l’envers du décor en publiant des vidéos provenant d’abattoirs français. Personne ne veut décemment cautionner ces horreurs, bien qu’elles soient à l’origine de la possibilité pour chacun de manger de la viande. En plus d’être fausse, son assertion manque le point. Bien que les abattoirs choquent par la cadence du nombre d’animaux tués et dépecés, ils se heurtent surtout par l’horreur que vivent les animaux et la manière dont ils sont tués. Mais, au-delà d’une romanisation implicite (pour le moins étrange), pense-t-il que tuer un animal au fond du jardin est une solution ? En plus du problème fondamental du consentement qu’il n’appréhende même pas, l’action reste la plus malveillante qui soit. D’ailleurs, depuis au moins l’Egypte pharaonique, nous n’avons eu de cesse d’éloigner la culpabilité de ce “meurtre alimentaire” en ayant recours à des rituels sophisitiqués ou en nous racontant des histoires. Sans même aborder les questions de généralisation, souhaitons-nous entretenir cette tragédie alors qu’elle n’est plus nécessaire ? L’animal élevé de manière industrielle n’a pas plus ou moins d’intérêt à vivre que celui qui est élevé dans un cadre bucolique. Tous deux ont précisément les mêmes intérêts à vivre, comme nous. Une littérature scientifique et de vulgarisation abondante sur l’antispécisme permet de comprendre ces notions élémentaires. La question reste entière: pourquoi chercher à justifier l’injustifiable ?

Dans un entretien de “Interdit d’interdire” diffusé à l’occasion de la sortie du livre “La première histoire globale de l’alimentation”, l’auteur Florent Quellier nous explique pourquoi la France est moins tolérante que la Grande-Bretagne à l’égard d’une alimentation différente. Notre culture catholique nous conditionne à la communion de table tandis que, de culture protestante, c’est à la liberté individuelle que s’attache l’Angleterre. On retrouve cette différence dans la langue elle-même : « gluten-free » en anglais et « sans gluten » en français. L’accent est mis sur le caractère privatif à l’aide de la préposition “sans” contrairement à la signification du terme “free” qui renvoie à la possibilité d’être libéré de manger du gluten. Nous sommes donc davantage suspects de manger différemment en France, ce qui peut même être perçu comme un affront. Nous faisons particulièrement société à table. Il y a comme une injonction normative à manger comme tout le monde. Nous en avons même développé une sorte d’institution connue sous le nom de diplomatie à la française.

Alors même que Frédéric Denhez rappelle qu’il n’y aurait que deux siècles qu’un protestantisme anglo-américain associe la viande à la chair, il n’ose utiliser les termes “steak végétal” et lui préfère le terme “ersatz” fortement popularisé par les défenseurs de l’élevage. Il serait dommage de marginaliser des produits végétariens et véganes plus sains et meilleurs pour l’environnement pour une sombre histoire d’intérêts partisans. Il affirme qu’il faut pouvoir bien identifier l’éleveur pour manger de la viande bien incarnée, que c’est mieux que le faux ersatz dont on ne sait où et par qui il est fait, si c’est par quelqu’un et non pas les GAFAM directement. Où est le problème d’appeler viande végétale le steak capable d’éviter la carence en fibres dont souffrent 87 % des adultes et 98 % des enfants français, facteur de risque majeur du cancer colorectal et 2ème cause de décès par cancer en France ? Au-delà de la question animale, la bonne santé de nos compatriotes dans un environnement plus préservé devrait tous nous intéresser. Si les défenseurs de l’élevage jugent son apport culturel et traditionnel positivement, il faut désormais ajouter les externalités négatives reconnues : nous mangeons trop de produits animaux pour rester en bonne santé[29], les coûts environnementaux sont insoutenables, mais surtout nous ne souhaitons plus assumer les mauvais traitements infligés aux animaux.

Cette réponse argumentée et sourcée comme il se doit est un exemple concret du principe d’asymétrie des baratins connu sous le nom de loi de Brandolini.

Wikipédia, Loi de Brandolini :

Elle énonce que « la quantité d’énergie nécessaire pour réfuter des idioties est supérieure d’un ordre de grandeur à celle nécessaire pour les produire ». Ce principe critique la technique de propagande (en) qui consiste à diffuser de l’infox en masse afin d’exploiter la crédulité d’un certain public en faisant appel à son système de pensée rapide, instinctif et émotionnel. Pour le dire simplement : s’il est facile de créer une fausse information, sur le fond et la forme, en quelques minutes, il faudra probablement plusieurs heures pour démonter chaque point et montrer ainsi la fausseté de l’ensemble. Il ressort de cet adage que la désinformation a un avantage important sur la vérité, car rétablir la vérité est particulièrement coûteux en temps et en énergie. Ce principe est l’une des raisons pour lesquelles il ne faut pas renverser la charge de la preuve. En science et en droit, notamment, la charge de la preuve revient toujours à celui qui affirme, sinon n’importe qui peut affirmer n’importe quoi sans la moindre preuve.

[1] Sandström, V., Valin, H., Krisztin, T., Havlík, P., Herrero, M., & Kastner, T. (2018). The role of trade in the greenhouse gas footprints of EU diets. Global food security, 19, 48-55.

[2] Crippa, M., Solazzo, E., Guizzardi, D., Monforti-Ferrario, F., Tubiello, F. N., & Leip, A. J. N. F. (2021). Food systems are responsible for a third of global anthropogenic GHG emissions. Nature Food, 2(3), 198-209.

[3] Holth, J. K., Fritschi, S. K., Wang, C., Pedersen, N. P., Cirrito, J. R., Mahan, T. E., … & Greeley, J. (2019). Erratum for the Research Article “Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers” by J. Poore and T. Nemecek. Science, 880, 831.

[4] Muller, M.(2021): The contributions of animal agriculture and major fossil-fuel-based industries

to global warming, p22 (2) landwirtschaft.jetzt (2021): The contributions of animal agriculture to climate change

[5] Miralles, A., Raymond, M., & Lecointre, G. (2019). Empathy and compassion toward other species decrease with evolutionary divergence time. Scientific reports, 9(1), 1-8.

[6] Melina, V., Craig, W., & Levin, S. (2016). Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: vegetarian diets. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 116(12), 1970-1980.

[7] Dinu, M., Abbate, R., Gensini, G. F., Casini, A., & Sofi, F. (2017). Vegetarian, vegan diets and multiple health outcomes: a systematic review with meta-analysis of observational studies. Critical reviews in food science and nutrition, 57(17), 3640-3649.

[8] Wright, D. K. (2017). Humans as agents in the termination of the African Humid Period. Frontiers in Earth Science, 4.

[9] Poore, J., & Nemecek, T. (2018). Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers. Science, 360(6392), 987-992.

[10] Eisen, M. B., & Brown, P. O. (2022). Rapid global phaseout of animal agriculture has the potential to stabilize greenhouse gas levels for 30 years and offset 68 percent of CO2 emissions this century. PLoS Climate, 1(2), e0000010.

[11] Garnett, T., Godde, C., Muller, A., Röös, E., Smith, P., De Boer, I. J. M., … & Van Zanten, H. H. E. (2017). Grazed and confused?: Ruminating on cattle, grazing systems, methane, nitrous oxide, the soil carbon sequestration question-and what it all means for greenhouse gas emissions. FCRN.

[12] Sylvain Pellerin, Laure Bamière et Olivier Réchauchère, 2019. Stocker du carbone dans les sols français, Quel potentiel au regard de l’objectif 4 pour 1000 et à quel coût ? Synthèse du rapport d’étude, INRA (France), 114 p.

[13] Capper, J. L. (2012). Is the grass always greener? Comparing the environmental impact of conventional, natural and grass-fed beef production systems. Animals, 2(2), 127-143.

[14] Ripple, W. J., Smith, P., Haberl, H., Montzka, S. A., McAlpine, C., & Boucher, D. H. (2014). Ruminants, climate change and climate policy. Nature climate change, 4(1), 2-5.

[15] Nijdam, D., Rood, T., & Westhoek, H. (2012). The price of protein: Review of land use and carbon footprints from life cycle assessments of animal food products and their substitutes. Food policy, 37(6), 760-770.

[16] Rabès, A., Seconda, L., Langevin, B., Allès, B., Touvier, M., Hercberg, S., … & Kesse-Guyot, E. (2020). Greenhouse gas emissions, energy demand and land use associated with omnivorous, pesco-vegetarian, vegetarian, and vegan diets accounting for farming practices. Sustainable Production and Consumption, 22, 138-146.

[17] Filazzola, A., Brown, C., Dettlaff, M. A., Batbaatar, A., Grenke, J., Bao, T., … & Cahill Jr, J. F. (2020). The effects of livestock grazing on biodiversity are multi‐trophic: a meta‐analysis. Ecology Letters, 23(8), 1298-1309.

[18] ATELIER 1 – ÉLEVAGE – Comment réfléchir aux évolutions de l’élevage et à sa place dans les systèmes de production ? (2021), Solagro

[19] Christian Couturier, Michel Duru, Antoine Couturier, Marc Deconchat, Florin Malafosse (2021), La place de l’élevage face aux enjeux actuels, Solagro

[20] Uwizeye, A., de Boer, I.J.M., Opio, C.I. et al. Nitrogen emissions along global livestock supply chains. Nat Food 1, 437–446 (2020)

[21] Low, P., Panksepp, J., Reiss, D., Edelman, D., Van Swinderen, B., & Koch, C. (2012, July). The Cambridge declaration on consciousness. In Francis crick memorial conference, Cambridge, England (pp. 1-2).

[22] Proctor, H. S., Carder, G., & Cornish, A. R. (2013). Searching for animal sentience: A systematic review of the scientific literature. Animals, 3(3), 882-906.

[23] Mottet, A. et al. (2017), « Livestock: On our plates or eating at our table? A new analysis of the feed/food debate. » Global Food Security

[24] Van Kernebeek, H. R., Oosting, S. J., Van Ittersum, M. K., Bikker, P., & De Boer, I. J. (2016). Saving land to feed a growing population: consequences for consumption of crop and livestock products. The International Journal of Life Cycle Assessment, 21(5), 677-687.

[25] [Infographie] Elevage et occupation des terres (2019), INRAE

[26] Quand ajouter un « e » à INRA ne suffit pas (février 2020) – Expression SUD-Recherche EPST Branche INRAE

[27] Shepon, A., Eshel, G., Noor, E., & Milo, R. (2018). The opportunity cost of animal based diets exceeds all food losses. Proceedings of the National Academy of Sciences, 115(15), 3804-3809.

[28] Cassidy, E. S., West, P. C., Gerber, J. S., & Foley, J. A. (2013). Redefining agricultural yields: from tonnes to people nourished per hectare. Environmental Research Letters, 8(3), 034015.

[29] Springmann, M., Spajic, L., Clark, M. A., Poore, J., Herforth, A., Webb, P., … & Scarborough, P. (2020). The healthiness and sustainability of national and global food based dietary guidelines: modelling study. bmj, 370.