Les actions efficaces pour réduire notre empreinte carbone

Temps de lecture estimé à 10 min

Le 26 octobre 2022, le journal Libération a publié un article à propos de l’empreinte carbone moyenne d’un Français sur une année. Présentées sous forme d’une infographie originale, les moyennes par poste d’émission issues du blog sur la science et la vie “ Ravijen ” sont reprises. Ces résultats corroborent à peu près ceux du cabinet de conseil de Jean-Marc Jancovici (Carbone 4) publié 10 ans plus tôt dans Terraeco, à la différence près que l’alimentation venait en première position plutôt qu’en quatrième. Fin 2021, le site internet MyCO2, propulsé par Carbone 4, publiait leur graphique de référence de l’empreinte carbone moyenne française en précisant que c’est le périmètre le plus complet et précis à ce jour. En faisant le point sur les impacts psychologiques du changement climatique, un nouvel article de Polytechnique insights nous apprend que pour chaque degré supplémentaire il y aurait approximativement 1 % d’augmentation du taux de suicide.

Points clefs :

- Informons sur les meilleures actions pour le climat avec le plus de fiabilité, de transparence, en prêtant attention à l’équité, en ne sous-estimant pas les efforts de chacun et en renseignant le plus possible les obstacles pour mieux les aborder.

- Au niveau individuel, envisageons des plans d’action avant même d’être confrontés aux situations pour faciliter nos changements de comportement. Plus nous nous projetons, plus c’est efficace.

- Au niveau social, communiquons sur les changements de comportements pour nous orienter vers des points de basculement moraux qui nous pousseront à adopter des comportements vertueux.

- Mobilisons nos meilleurs atouts à travers nos connaissances transdisciplinaires pour ralentir le plus possible le changement climatique afin de nous laisser plus de temps d’adaptation à l’élévation de température que nous connaîtrons.

- Adoptons ces mesures à travers des actions claires et compréhensibles pour encourager au plus possible à adopter un esprit d’écologiste efficace.

L’hypothèse de la variation suivant le périmètre

La différence de l’empreinte de l’alimentation dans les résultats présentés par Ravijen et Terraeco correspondrait à une réduction de la consommation de viande et des produits laitiers de 1843 à 1552 kg éq. CO2 par personne par an. Malheureusement, ce n’est pas la réduction de la consommation de viande (ni des produits laitiers) qui en est à l’origine, car elle ne baisse toujours pas en France. Cette différence viendrait plutôt de la prise en compte de données différentes suivant la variation du périmètre étant donné que les mêmes postes d’émissions peuvent être affectés à différentes catégories. Pour en avoir le cœur net, il aurait fallu avoir le détail des calculs et connaître les données d’entrées utilisées dans chaque catégorie, mais malheureusement nous n’y avons pas accès.

Visibiliser les secteurs pour identifier les actions

Tout l’intérêt de l’article de Libération est de visibiliser le fait que les secteurs du transport, du logement et de l’alimentation sont responsables en moyenne de 70% de notre empreinte carbone (soit près des trois quarts). Bien que nous ayons tous des empreintes carbone plus ou moins importantes, via une moyenne nationale par secteur, nous appréhendons mieux nos bilans carbone respectifs. Nous pouvons identifier les catégories responsables de la majorité de nos émissions et cibler notre action. Ainsi, nous avons tout intérêt à identifier dans chacun de ces trois secteurs, les leviers d’action les plus efficaces pour réduire notre empreinte carbone.

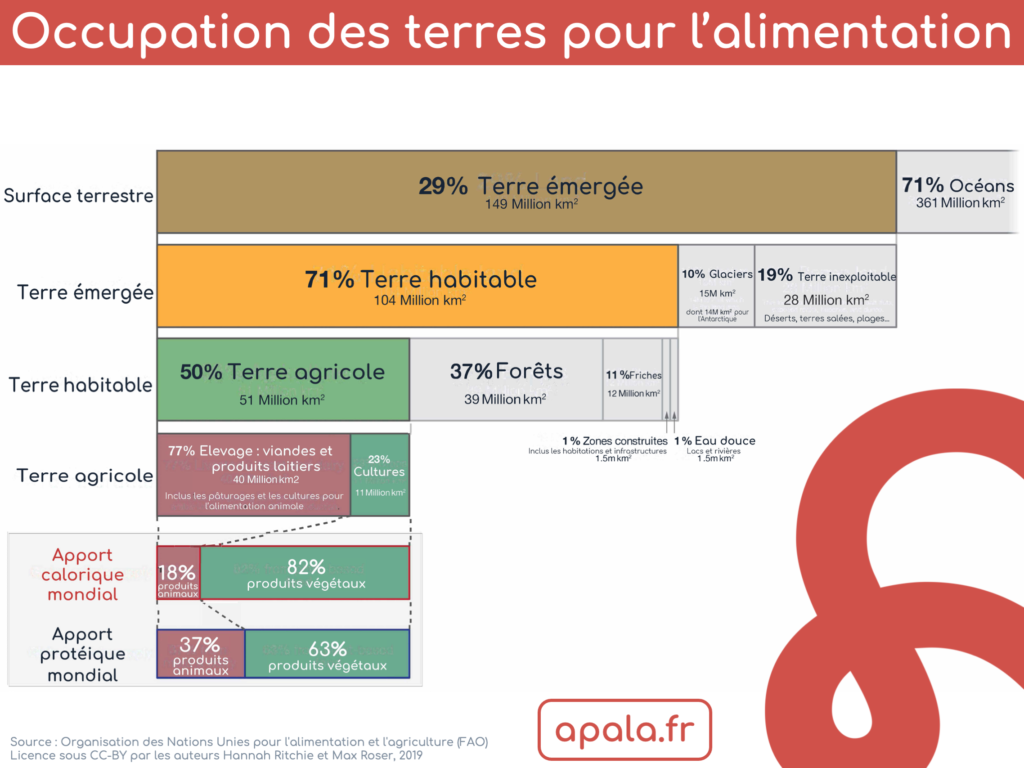

Notons aussi que deux postes ayant une alternative commune crédible pourraient être rassemblés pour faciliter l’identification de la meilleure action. Par exemple ici, la viande et les produits laitiers proviennent de l’élevage. Or l’alimentation plus végétale par le remplacement des produits animaux par des équivalents végétaux offre une alternative aux deux, qui pourraient être rassemblés dans la catégorie “produits animaux”. Sa promotion permet donc d’apporter une réponse commune claire plus facilement distinguable.

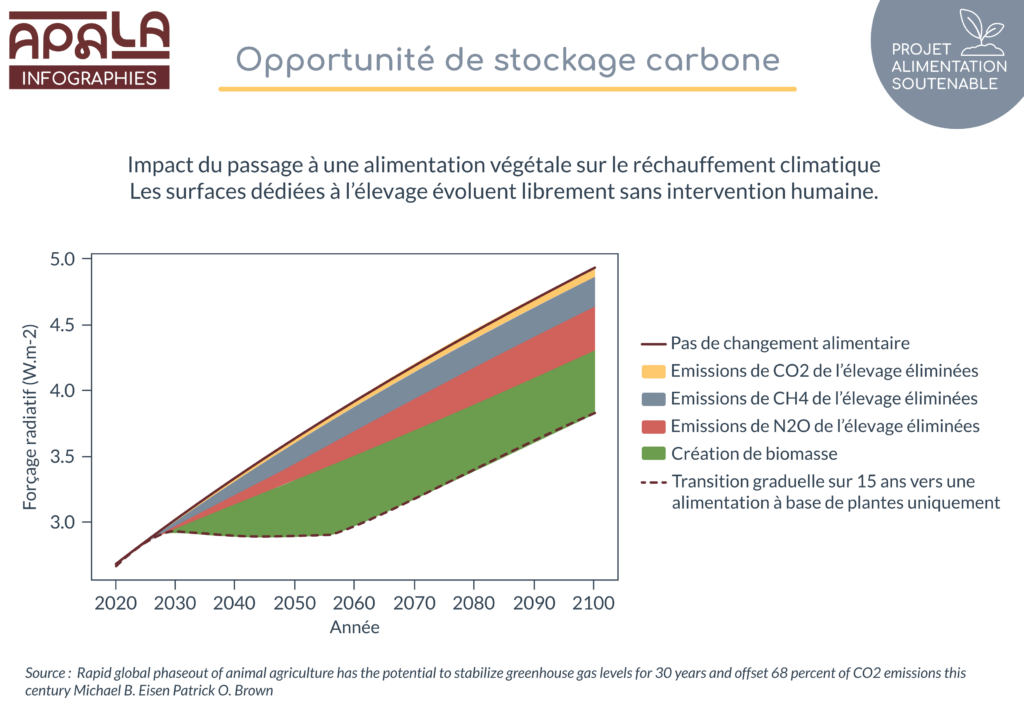

Pour le transport, l’article mentionne le fait que la fabrication et l’utilisation de la voiture individuelle sont responsables de la majorité des émissions (si l’on en a une bien sûr). À défaut de privilégier le vélo qui constitue de loin le meilleur levier, on peut par exemple prioriser l’achat d’occasion et la mutualisation. Pour le logement, en consommant 60% de l’énergie, le chauffage constitue le principal émetteur. En plus d’améliorer son isolation lorsque c’est possible, remplacer son foyer ouvert (cheminée), sa chaudière au fioul ou au gaz par un poêle de masse (poêle à bois bûche écologique qui améliore le confort thermique) peut être une bonne solution. Enfin, pour l’alimentation, remplacer les produits de l’élevage par des produits végétaux équivalents constitue l’action au plus fort potentiel réducteur d’émission de gaz à effet de serre que nous pouvons avoir dans les pays riches en réduisant de 61% des émissions annuelles de la production agricole et en doublant notre dividende climatique[1]. À l’échelle mondiale, l’abandon rapide de l’agriculture animale aurait même le potentiel de stabiliser les niveaux de gaz à effet de serre pendant 30 ans et de compenser 68 % des émissions de CO2 au cours de ce siècle[2].

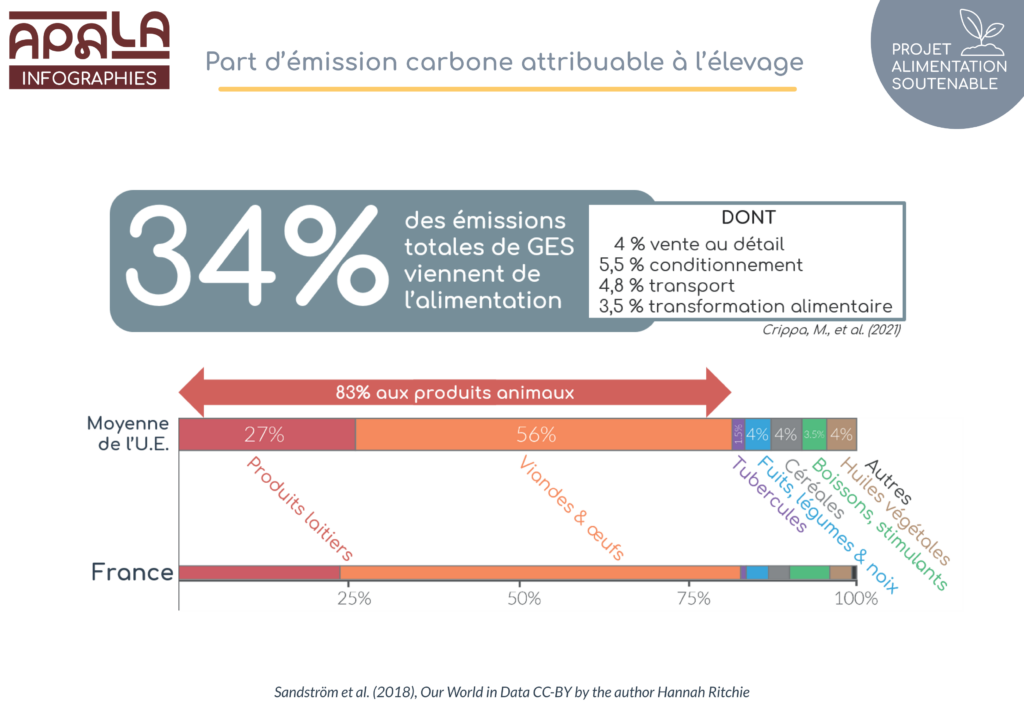

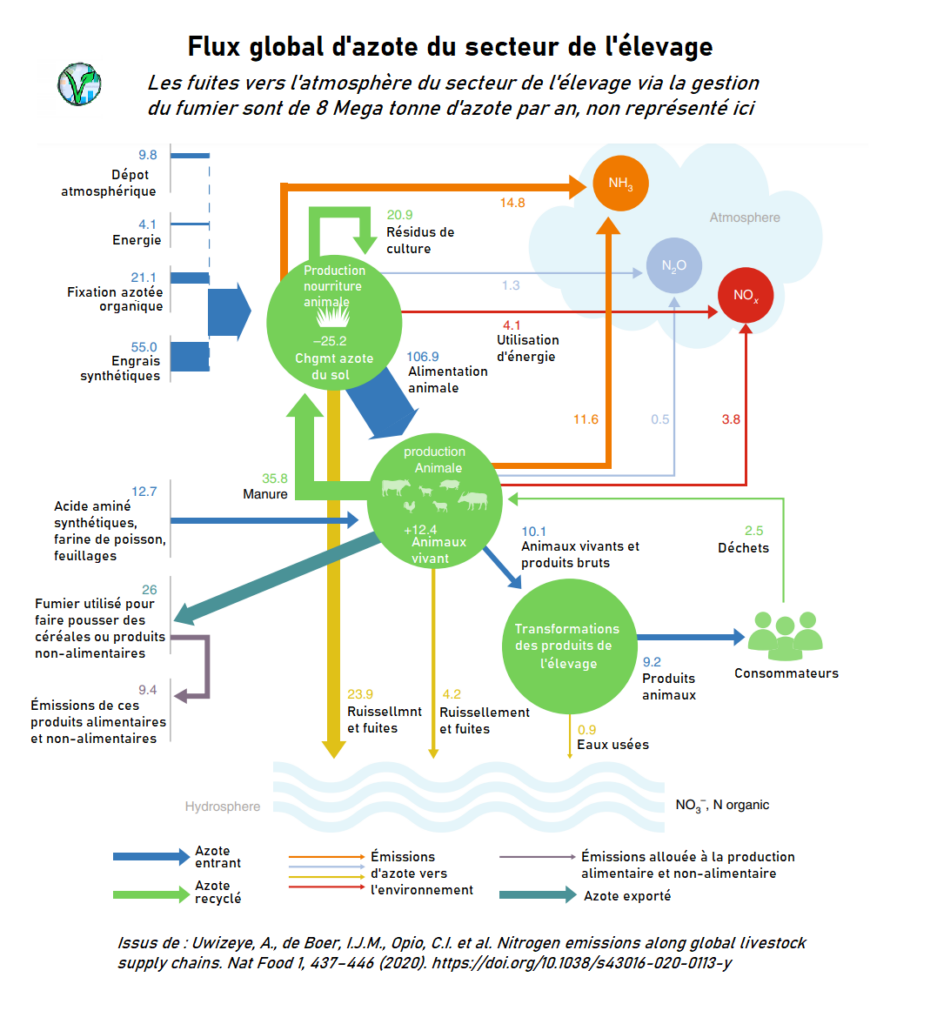

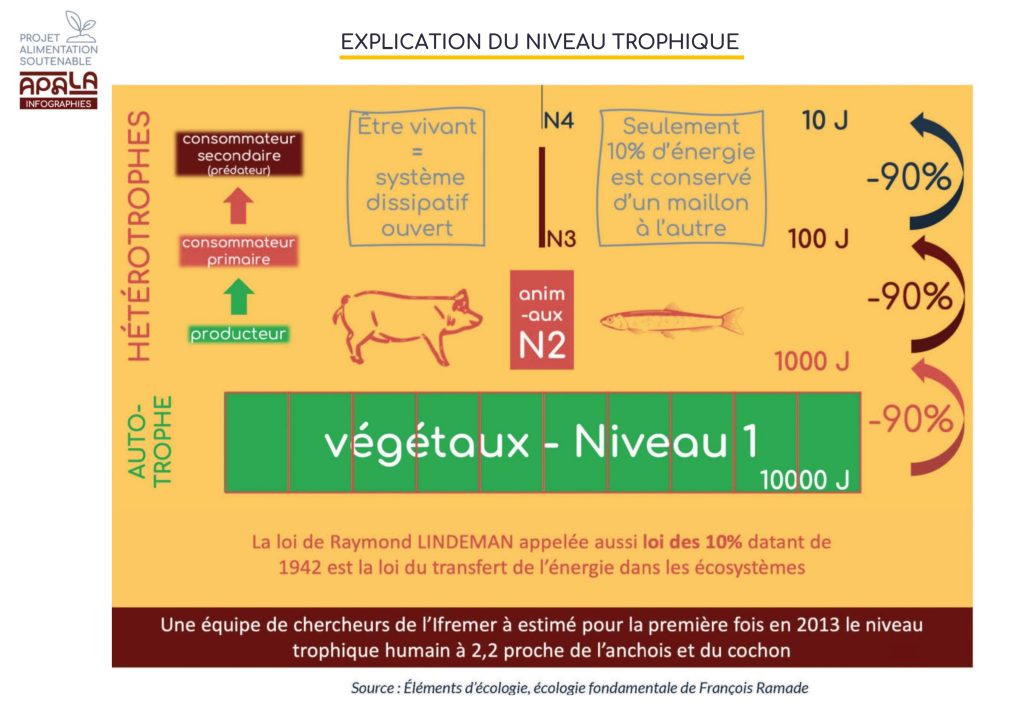

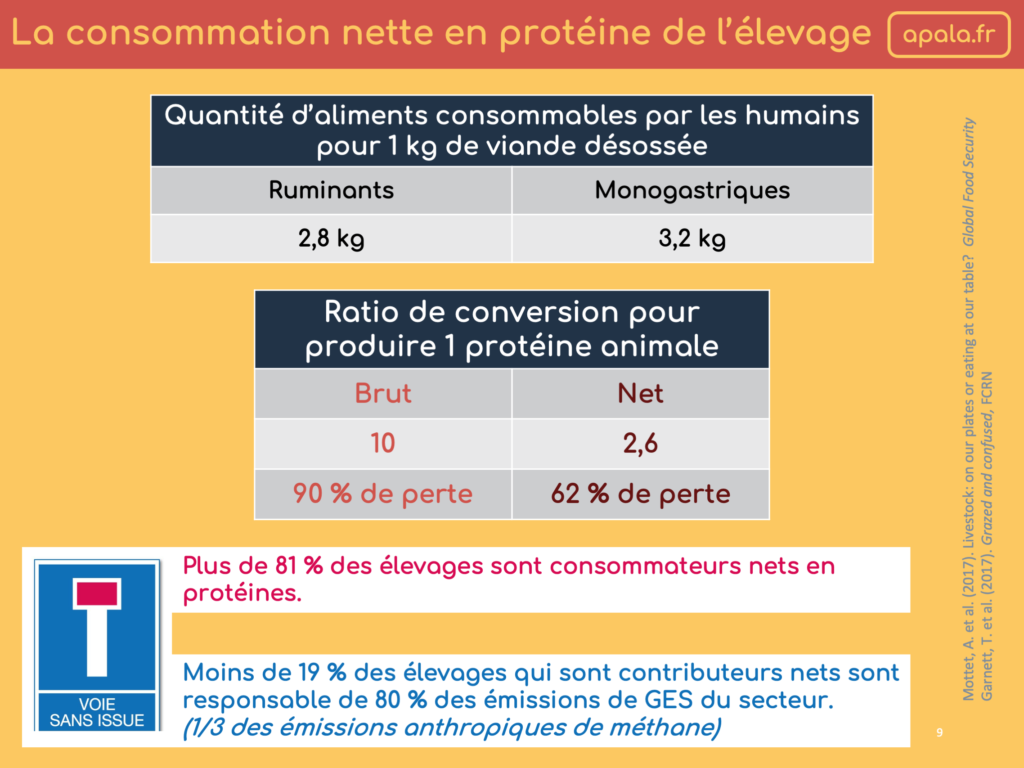

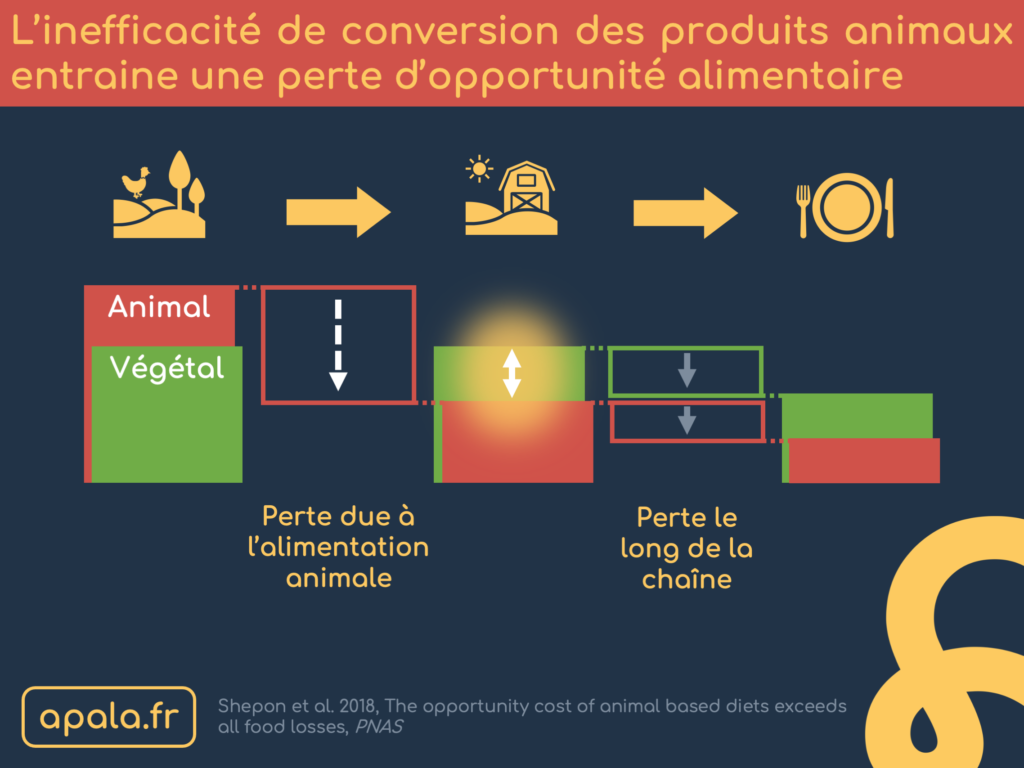

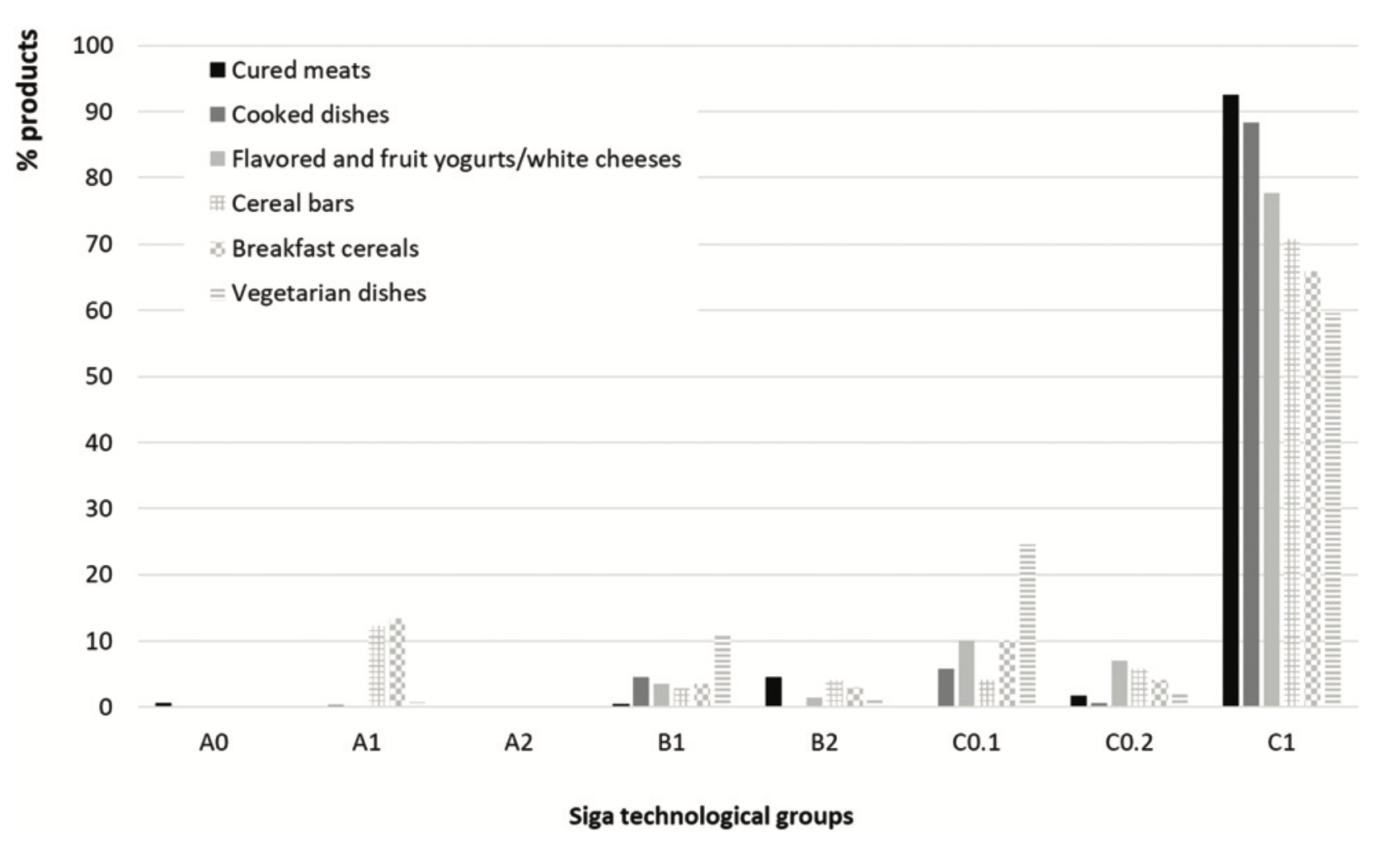

Prioriser pour augmenter l’impact

Bien sûr, il existe beaucoup d’autres solutions pour réduire notre empreinte carbone. Seulement, identifier clairement les plus efficaces, c’est-à-dire, celles qui sont les plus à même de la réduire est primordial. Par exemple, revenons sur l’alimentation, qui nous concerne tous, au quotidien et qui, lorsqu’elle ne constitue pas un angle mort, est mal appréhendé. En France, d’après une étude européenne publiée en 2018, les produits animaux sont responsables à eux seuls d’environ 85% des émissions du secteur[3]. Dans le même temps, une autre étude de 2018 nous apprend que la perte d’opportunité alimentaire entraînée par la forte intensité en ressources des produits animaux est plus importante que le gaspillage alimentaire[4] qui s’élève pourtant à un tiers de la production mondiale. Les chercheurs précisent qu’ en moyenne, la production d’origine animale nécessite environ dix fois plus de ressources et émet dix fois plus de gaz à effet de serre que la production d’origine végétale. Ces résultats sont confirmés par la dernière étude de référence[5] qui précise que les émissions mondiales de gaz à effet de serre des produits animaux sont deux fois plus importantes que celles des produits végétaux alors qu’ils nous fournissent que 18% des calories et 37% des protéines[6]. Dans le monde, le conditionnement (5,5%), le transport (4,8%), la vente au détail (4%) et la transformation alimentaire (3,5%) ne représentent que 17,8% des émissions du secteur[7]. Par ailleurs, d’après cette méta-analyse[8] d’évaluation du cycle de vie portant sur 742 systèmes agricoles abordée sur le site Our World in Data, les systèmes biologiques émettent des émissions de gaz à effet de serre similaires à celles des systèmes conventionnels.

Il est donc plus intéressant de changer de type d’alimentation (végétale plutôt qu’animale) avant de consommer local, de saison, zéro déchet et même biologique. L’idée n’est bien évidemment pas d’opposer les actions, mais compte tenu de notre capacité limitée à changer et de l’urgence climatique, nous avons intérêt à prioriser les actions les plus capables de limiter le risque climatique.

Les intentions d’implémentations au secours du climat

Les psychologues sociaux Susan Fiske et Shelley Taylor ont appelé « avarice cognitive » le fait qu’en situation de concurrence, toute personne opte pour une proposition qui produit le plus d’effet cognitif pour le moindre effort mental[9]. Dans l’émission Xenius “Sauver la planète : pourquoi est-ce si difficile ?”[10], la psychologue environnementaliste Ellen Matthies reprend cette théorie à son compte en nous disant que les êtres humains tendent à penser, analyser et percevoir les choses en optant pour les biais cognitifs les plus connus. Pour changer factuellement, il faut que le cerveau enregistre au préalable, de nouveaux chemins comportementaux. Elle précise :

C’est le rôle d’une structure cérébrale bien particulière : les ganglions de la base. Lorsque nous apprenons quelque chose de nouveau comme conduire par exemple, nous répétons sans cesse les mêmes mouvements. Cela entraîne la formation dans notre cerveau, de ce qu’on pourrait appeler, des sentiers battus. À chaque fois que nous les empruntons, ils se consolident. Petit à petit, notre cerveau enregistre ce processus dans les ganglions de la base, ce qui nous permet de développer des automatismes. Nous conduisons sans avoir besoin de beaucoup réfléchir. Problème, une fois ancré, ces comportements automatisés sont difficilement modifiables.

Ellen Matthies illustre les intentions d’implémentation par cet exemple :

Pour effectivement prendre le vélo plutôt que la voiture, il faut se représenter en image la prochaine sortie, se projeter au moment d’aller chercher son vélo et de partir. Plus le nombre de projections est élevé, plus c’est efficace. Le cerveau enregistrerait plus facilement ce nouveau comportement car nous aurions déjà envisagé notre plan d’action avant même d’être confrontés à la situation. Au début, il est conseillé de se fixer des objectifs modestes. Un problème majeur est que notre environnement regorge d’informations qui inondent notre cerveau, rendant difficile toute nouvelle implémentation. Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de formuler des intentions d’implémentation pour tous les domaines comportementaux qui existent sans risquer un surmenage. Mieux vaut donc commencer par se concentrer sur un objectif.

La psychologie sociale pour aider au changement de comportement

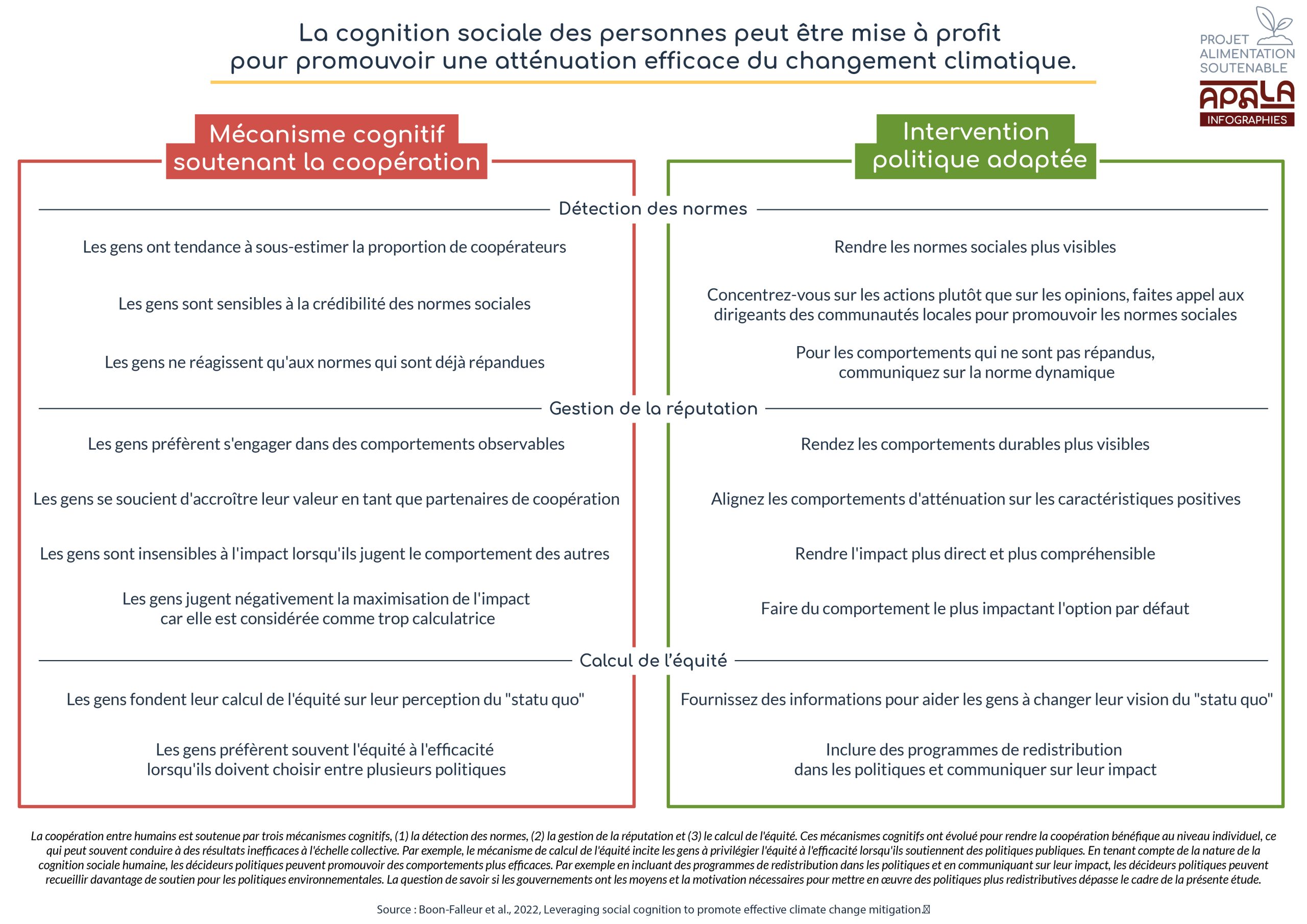

De manière plus large, la chercheuse Mélusine Boon-Falleur et ses collègues ont publié une étude en 2022[11] qui propose de s’aider de la cognition sociale pour promouvoir une atténuation efficace du changement climatique. L’exemple de l’alimentation y est repris.

Il existe les meilleures raisons pour adopter une alimentation d’origine végétale : généralement meilleure pour la santé et l’environnement[12], protégeant efficacement contre les maladies cardiovasculaires[13] (première cause de mortalité au monde), pouvant faire gagner jusqu’à 13 ans d’espérance de vie[14] et 3 fois moins cher que la référence dans les pays les plus riches en considérant les externalités négatives[15].

Bien que des alternatives végétales soient de plus en plus répandues dans la plupart des économies développées (mais pas disponibles dans toutes les régions les épiceries et les restaurants[16]), force est de constater que nous continuons de manger des produits animaux, y compris en dépit des impacts négatifs que nous pouvons connaître. Les informations ne suffisent malheureusement pas à nous faire changer de comportements car, d’importants obstacles sociotechniques et psychologiques persistent[17]. Pourtant, nous savons que nous devrions adopter systématiquement les comportements les plus efficaces pour réduire notre empreinte carbone. C’est précisément ici que la psychologie sociale peut nous aider[18].

En entretenant la consommation de produits animaux, la norme actuelle exerce une pression sociale qui va à l’encontre de la modification de notre comportement[19]. Alors qu’en privé nous pouvons penser qu’il est important d’en réduire notre consommation, nous pouvons croire à tort que la majorité des personnes pense que non. Les expériences du chercheur en psychologie expérimentale et sociale Gregg Sparkman et de ses collègues montrent que le fait de connaître la norme dynamique, c’est-à-dire ici, le nombre de personnes prêtes à changer d’alimentation favorise le changement de comportement, même si celui-ci est contre-normatif[20][21].

En résumé, leur étude met en évidence l’intérêt de comprendre la dynamique des normes sociales pour orienter les groupes vers un point de basculement moral, seuil au-delà duquel une obligation morale nous pousse à adopter des comportements vertueux[22]. Cibler les individus qui accélèrent l’adoption d’une nouvelle norme grâce à l’analyse des réseaux ou encore faire la promotion de l’efficacité en tant que norme morale en adoptant un « état d’esprit d’écologiste efficace » semble être une bonne stratégie. Enfin, elle incite également à la poursuite des recherches sur l’acceptabilité des politiques en tant qu’outils essentiels tels que la taxe carbone et sur les facteurs qui influencent la perception de l’équité.

Le changement climatique en tant que dilemme social

La motivation sociale à adopter des comportements pro-environnementaux est un outil puissant pour nous donner du sens et nous encourager au changement. Face à un dilemme social, nous jaugeons les normes sociales afin, notamment, de gérer notre réputation. Aussi, nous calculons implicitement ce qui nous semble juste afin de bénéficier des efforts de coopération. Nous comparons les avantages de s’écarter de la norme au coût de ne pas se conformer au comportement des autres. Si des critères tels que l’observabilité ou l’équité ne sont pas remplis, nous aurons tendance à ne pas coopérer. Dans cette optique, améliorer notre compréhension des mécanismes cognitifs que sous-tend notre coopération afin d’atténuer les effets du changement climatique, permettrait d’éliminer certains obstacles à nos changements de comportement.

Enfin, une nouvelle étude[23] a constaté que l’enseignement de la philosophie modifie les opinions sur les controverses morales en diminuant le recours à l’intuition. Le changement d’opinion était prédit exclusivement par une diminution de la dépendance à l’intuition. Dans le même temps, les résultats suggèrent que le raisonnement et les preuves peuvent générer un changement moral : la remise en question de la fiabilité de l’intuition et de l’émotion. La philosophie facilite la réflexion critique sur les questions morales en exposant les élèves à des arguments et des preuves – les élèves peuvent apprendre à se fier davantage à leur délibération ou à ne pas tenir compte de leur intuition. Ces travaux suggèrent que l’éducation morale peut aider à faire basculer des opinions morales intuitivement ancrées – et, espérons-le, à promouvoir le progrès moral – un argument à la fois.

Le rôle des points de basculement sociétaux dans la transition

Les changements de comportement sont généralement lents, en particulier lorsqu’il s’agit de comportements culturellement ancrés et socialement dépendants comme l’alimentation. Or les grands défis auxquels nous faisons face exigent un degré de transformation alimentaire sans précédent. C’est ainsi qu’une nouvelle étude[24] introduit les points de basculement sociétaux – un concept qui peut déclencher un changement de comportement à grande échelle – pour favoriser la transition alimentaire.

Bien qu’il puisse être rapide et influencé par les humains, il est peu probable qu’un point de basculement soit déclenché par un événement, un acteur ou une intervention uniques, mais plutôt par de nombreux processus sociétaux interdépendants. Les actions à court et à long terme y contribuent. Par exemple, dans le déclenchement des points de basculement sociétaux pour faire évoluer les habitudes alimentaires, il est nécessaire de déployer des efforts au niveau politique (que les décideurs exercent une influence active et fassent des choix) et d’exercer une pression publique, par exemple par le biais de mouvements sociaux ou de manifestations, qui peuvent à leur tour influencer le comportement des consommateurs.

À travers leur étude, James Andreoni et ses collègues[25] déclarent qu’une information qui facilite une compréhension commune des avantages du changement aide la société à abandonner les normes préjudiciables. Savoir combien de personnes ont déjà changé d’avis, et connaître l’impact exact des produits, grâce à un écoscore par exemple, peut favoriser un changement de comportement. Ils montrent également que les instigateurs du changement ont tendance à être plus tolérants au risque et à détester davantage la conformité.

Alors que chaque tonne de carbone émise participe au réchauffement climatique, le dernier rapport du GIEC est venu nous rappeler que chaque dixième de degré compte.

Jonathan Guéguen

[1] Sun, Z., Scherer, L., Tukker, A. et al. Dietary change in high-income nations alone can lead to substantial double climate dividend. Nat Food 3, 29–37 (2022).

[2] Eisen, M. B., & Brown, P. O. (2022). Rapid global phaseout of animal agriculture has the potential to stabilize greenhouse gas levels for 30 years and offset 68 percent of CO2 emissions this century. PLoS Climate, 1(2), e0000010.

[3] Sandström, V., Valin, H., Krisztin, T., Havlík, P., Herrero, M., & Kastner, T. (2018). The role of trade in the greenhouse gas footprints of EU diets. Global food security, 19, 48-55.

[4] Shepon, A., Eshel, G., Noor, E., & Milo, R. (2018). The opportunity cost of animal based diets exceeds all food losses. Proceedings of the National Academy of Sciences, 115(15), 3804-3809.

[5] Xu, X., Sharma, P., Shu, S., Lin, T. S., Ciais, P., Tubiello, F. N., … & Jain, A. K. (2021). Global greenhouse gas emissions from animal-based foods are twice those of plant-based foods. Nature Food, 2(9), 724-732.

[6] Poore, J., & Nemecek, T. (2018). Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers. Science, 360(6392), 987-992.

[7] Crippa, M., Solazzo, E., Guizzardi, D., Monforti-Ferrario, F., Tubiello, F. N., & Leip, A. J. N. F. (2021). Food systems are responsible for a third of global anthropogenic GHG emissions. Nature Food, 2(3), 198-209.

[8] Clark, M., & Tilman, D. (2017). Comparative analysis of environmental impacts of agricultural production systems, agricultural input efficiency, and food choice. Environmental Research Letters, 12(6), 064016.

[9] Fiske, S. T., & Taylor, S. E. (2013). Social cognition: From brains to culture. Sage.

[10] Magazine Arte présenté par Caroline du Bled et Gunnar Mergner (Allemagne, 2019, 26mn)

[11] Boon-Falleur, M., Grandin, A., Baumard, N. et al. Leveraging social cognition to promote effective climate change mitigation. Nat. Clim. Chang. 12, 332–338 (2022).

[12] Neufingerl, N., & Eilander, A. (2022). Nutrient intake and status in adults consuming plant-based diets compared to meat-eaters: A systematic review. Nutrients, 14(1), 29.

[13] Gan, Z. H., Cheong, H. C., Tu, Y. K., & Kuo, P. H. (2021). Association between plant-based dietary patterns and risk of cardiovascular disease: a systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies. Nutrients, 13(11), 3952.

[14] Fadnes, L. T., Økland, J. M., Haaland, Ø. A., & Johansson, K. A. (2022). Estimating impact of food choices on life expectancy: A modeling study. PLoS Medicine, 19(2), e1003889.

[15] Springmann, M., Clark, M. A., Rayner, M., Scarborough, P., & Webb, P. (2021). The global and regional costs of healthy and sustainable dietary patterns: a modelling study. The Lancet Planetary Health, 5(11), e797-e807.

[16] Arévalo, C., & Anderson, J. (2023). Bringing Back Former Vegans And Vegetarians: An Obstacle Analysis. Faunalytics.

[17] Büchs, M., Bahaj, A. S., Blunden, L., Bourikas, L., Falkingham, J., James, P., … & Wu, Y. (2018). Promoting low carbon behaviours through personalised information? Long-term evaluation of a carbon calculator interview. Energy policy, 120, 284-293.

[18] Nyborg, K., Anderies, J. M., Dannenberg, A., Lindahl, T., Schill, C., Schlüter, M., … & De Zeeuw, A. (2016). Social norms as solutions. Science, 354(6308), 42-43.

[19] Einhorn, L. (2020). Normative social influence on meat consumption (No. 20/1). MPIfG Discussion Paper.

[20] Sparkman, G., & Walton, G. M. (2017). Dynamic norms promote sustainable behavior, even if it is counternormative. Psychological science, 28(11), 1663-1674.

[21] Sparkman, G., Weitz, E., Robinson, T. N., Malhotra, N., & Walton, G. M. (2020). Developing a scalable dynamic norm menu-based intervention to reduce meat consumption. Sustainability, 12(6), 2453.

[22] Berger, J. (2021). Social tipping interventions can promote the diffusion or decay of sustainable consumption norms in the field. Evidence from a quasi-experimental intervention study. Sustainability, 13(6), 3529.

[23] Oktar, K., Lerner, A., Malaviya, M., & Lombrozo, T. (2023). Philosophy instruction changes views on moral controversies by decreasing reliance on intuition. Cognition, 236, 105434.

[24] Aschemann-Witzel, J., & Schulze, M. (2023). Transitions to plant-based diets: the role of societal tipping points. Current Opinion in Food Science, 101015.

[25] Andreoni, J., Nikiforakis, N., & Siegenthaler, S. (2021). Predicting social tipping and norm change in controlled experiments. Proceedings of the National Academy of Sciences, 118(16), e2014893118.