Les écologues ne cessent d’indiquer que la biodiversité baisse. On peut leur faire confiance. Mais est-il pertinent d’appréhender cette baisse comme une crise ? C’est la question que pose Thomas Lepeltier[1].

Temps de lecture estimé à 16 minutes

Cet article est paru dans la revue spécialisée Paysans & société n°408.

Résumé structuré partageable sur les réseaux sociaux :

🤔 Est-il pertinent d’appréhender la baisse de la biodiversité comme une crise ?

[ ⏱️ Temps de lecture de l’article complet estimé à 16 minutes ]

🧐 La biodiversité est un sujet complexe qui demande une réflexion critique pour l’aborder. Voici une réflexion rationnelle qui analyse le concept en mettant en perspective sa réduction qui n’est malheureusement abordée dans le débat public que de manière dogmatique.

⚠️ Perception alarmiste

La vision catastrophique de la baisse de la biodiversité, souvent relayée par les médias et les scientifiques, peut engendrer une peur excessive et des réactions émotionnelles, négligeant une approche rationnelle.

🌱 Biodiversité et développement humain

L’humanité a historiquement prospéré en modifiant son environnement, parfois au détriment de la biodiversité. Certaines pertes peuvent être compensées par des gains en bien-être humain, remettant en question l’idée que toute réduction de biodiversité est négative.

🌍 Rôle des écosystèmes

La relation entre biodiversité et stabilité des écosystèmes est complexe. Des écosystèmes moins diversifiés peuvent fonctionner efficacement dans des contextes spécifiques, soulignant la nécessité d’une approche équilibrée.

🌡️ Réchauffement climatique et adaptation

Le réchauffement climatique, souvent perçu comme un facteur aggravant, pourrait également favoriser certaines formes de vie. L’adaptation des espèces à des conditions changeantes peut mener à de nouvelles dynamiques écologiques.

🤝 Éthique et valeurs humaines

La sacralisation de la biodiversité peut refléter des valeurs humaines projetées sur la nature. Il est essentiel de reconnaître que les priorités des sociétés humaines varient et que la biodiversité doit être équilibrée avec d’autres besoins.

#Biodiversité #DéveloppementDurable #BienÊtreHumain #Écologie #Environnement #RéchauffementClimatique #Résilience #ÉthiqueAnimale

Quelle valeur attribuer à la biodiversité ?

La biodiversité n’a pas de valeur intrinsèque

L’humanité n’a eu de cesse de faire baisser le niveau de biodiversité

Les risques d’une baisse trop rapide

Nombre d’espèces se portent bien de nos jours

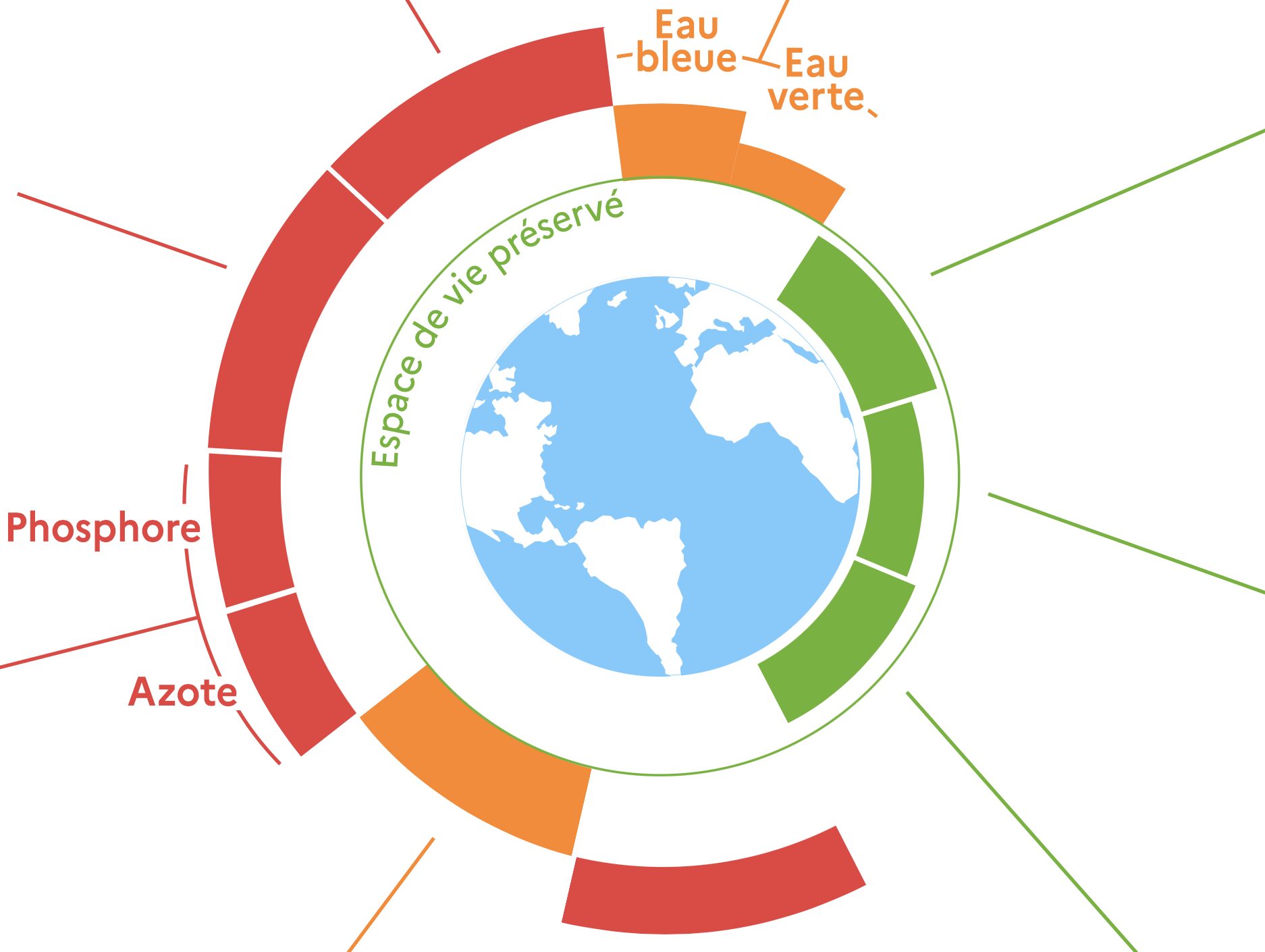

La question des services écosystémiques

La biodiversité et la question animale

Presque tous les jours, on entend parler d’une crise de la biodiversité. Les spécialistes sont unanimes, la diversité du monde biologique diminue et, en particulier, de nombreuses espèces vivantes sont en voie de disparition. Le message est repris par de nombreux commentateurs qui mettent en garde contre un possible effondrement de notre société, voire d’une disparition de la vie sur terre. L’heure serait donc grave. Pourtant, sans contester les analyses des écologues, spécialistes de la biodiversité, il est possible de prendre du recul vis-à-vis de ces interprétations. De fait, une baisse de la biodiversité n’est pas forcément un problème, même si elle est importante. Certes, pour un écologue, dont le métier est d’étudier la biodiversité, l’appauvrissement de son objet d’étude ne peut que l’attrister. Il en serait de même pour un archéologue qui assisterait à la destruction des ruines qu’il étudie. Ce n’est pas pour autant que cette baisse de la biodiversité risque de provoquer une crise pour les sociétés humaines. N’oublions pas que l’humanité a prospéré ces derniers millénaires en réduisant régulièrement la biodiversité de son environnement. Bien sûr, il est avéré qu’une trop grande baisse de la biodiversité lui serait dommageable.

Mais, à l’encontre d’une image souvent véhiculée, rien n’indique qu’elle risque de s’écrouler demain comme un château de cartes. Toute baisse de la biodiversité n’aurait donc pas à être interprétée comme une menace. Après tout, nous sommes bien contents qu’il n’y ait pas trop de biodiversité dans nos habitations, nos villes et nos champs. Aussi est-il important de repenser cette idée très répandue de crise de la biodiversité.

Quelle valeur attribuer à la biodiversité ?

La biodiversité définit la diversité du monde vivant, que ce soit la diversité des milieux de vie ou écosystèmes (océans, prairies, forêts, etc.), la diversité des espèces qui vivent dans ces milieux ou la diversité des individus au sein de chaque espèce. Il n’y a donc pas une unique échelle linéaire de la biodiversité, à partir de laquelle il serait possible d’évaluer le degré de la biodiversité. C’est une notion tripartite, en partie qualitative qui, en outre, évolue en permanence. Il y a ainsi quelque chose d’incongru à vouloir préserver la biodiversité. Quand on dit qu’il faut maintenir la température de la planète, on peut au moins faire référence à une température moyenne. Mais, avec la biodiversité, l’injonction n’a pas vraiment de sens, puisqu’il est question d’une diversité d’écosystèmes, d’espèces et de gènes[2]. Laquelle préserver ? Cela étant dit, si l’on passe outre le manque de précision de la notion de biodiversité, on pourrait quand même considérer qu’il faudrait préserver plusieurs de ses niveaux. Ce supposé devoir de préservation, qui sous-entend qu’il est regrettable que la biodiversité baisse, n’est toutefois pas évident à saisir[3].

Certes, dans la plupart des discours où elle est évoquée, la biodiversité est considérée comme ayant une valeur en soi. Ce serait quelque chose qui serait bien en tant que tel. Par exemple, la célèbre « Convention sur la diversité biologique », établie au Sommet de la Terre, à Rio, en 1992, dit reconnaître « la valeur intrinsèque de la diversité biologique ». Pourtant, la signification de cette reconnaissance n’est pas claire pour les raisons suivantes. Soit la valeur augmente avec le niveau de biodiversité et, dans ce cas, on se retrouverait dans la situation absurde où il faudrait toujours chercher à accroître la variété des écosystèmes, le nombre des espèces et la diversité génétique au sein de celles-ci. Soit la valeur n’augmente pas avec le niveau de biodiversité et, dans ce cas, la baisse de ce niveau n’est plus un problème. Un monde au sein duquel une forêt tropicale s’est transformée en savane, puis en désert dans lequel il reste quelques rares formes de vie, n’aurait ainsi pas moins de valeur qu’un monde où la forêt serait restée en l’état. Pourquoi alors chercher à préserver le premier ? Même si cela peut paraître choquant à ceux qui restent subjectivement attachés au niveau de biodiversité auquel ils sont habitués, d’un point de vue logique, la supposée valeur intrinsèque de la biodiversité ne justifie donc pas pourquoi il faudrait la préserver.

La biodiversité n’a pas de valeur intrinsèque

De toute façon, cette idée de valeur intrinsèque de la biodiversité manque de fondement[4]. Une entité possède une valeur intrinsèque si son existence compte pour l’entité en question, indépendamment du fait qu’elle compte ou non pour une autre entité. Par exemple, les humains et nombre d’animaux ont une valeur intrinsèque dans la mesure où ce qui leur arrive leur importe indépendamment du fait que leur existence importe ou non à d’autres entités. Ils peuvent ainsi tenir à leur vie ou ne pas vouloir souffrir.

On peut donc considérer que, dans une certaine mesure, il faudrait préserver leur intégrité. Mais ce n’est pas le cas d’autres entités, comme les minéraux, les plantes et les écosystèmes qui sont indifférents à leur sort. Ce n’est pas non plus le cas de la biodiversité qui est juste un concept reflétant un niveau de diversité. Il n’y a rien dans la biodiversité qui fait qu’elle compte pour elle-même. Elle peut au mieux compter pour d’autres entités. On ne peut donc pas dire qu’elle possède une valeur intrinsèque[5]. Par conséquent, ce n’est pas dans cette notion que l’on peut trouver une justification à l’idée qu’il faille la préserver.

L’humanité n’a eu de cesse de faire baisser le niveau de biodiversité

N’oublions pas que les endroits de la planète présentant le plus fort niveau de biodiversité ne sont pas spécialement les plus accueillants.

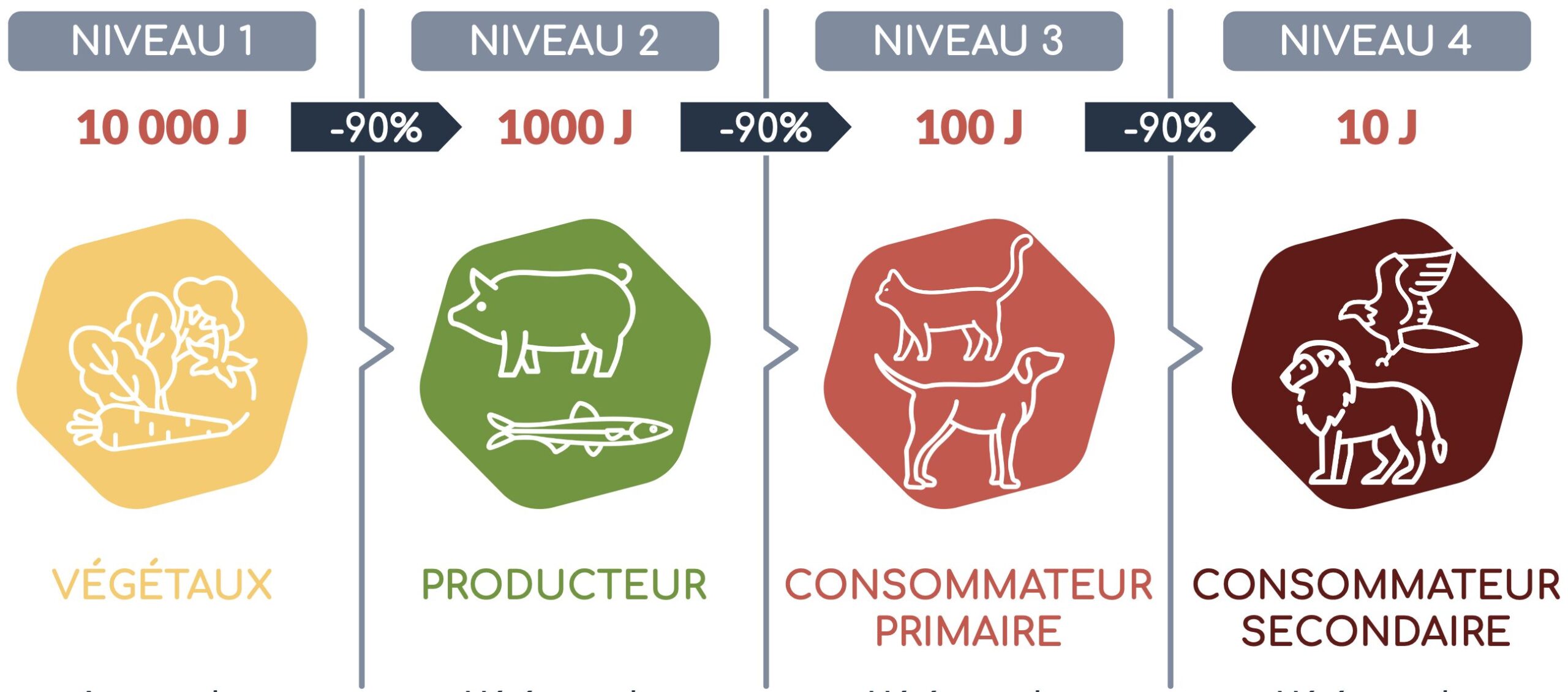

Si la biodiversité ne possède pas une valeur intrinsèque, en revanche, elle possède une valeur instrumentale, c’est-à-dire que son niveau peut avoir un impact positif ou négatif sur des entités ayant une valeur intrinsèque. Si, par exemple, un certain niveau de biodiversité nous apporte, à nous humains, du bien-être, on pour- rait penser qu’il faut le préserver. Ce ne serait donc pas la biodiversité qu’il faudrait préserver du simple fait qu’elle est un bien en soi, mais tel ou tel niveau de biodiversité parce qu’il nous serait bénéfique. Ce n’est toutefois pas si simple. De fait, pourquoi cher- cher à préserver un niveau qui nous permet d’éprouver du bien- être ? Ne vaut-il pas mieux essayer d’atteindre celui qui nous en apporte le plus ? Or, il est peu probable que le niveau actuel de la biodiversité ou que celui qu’elle avait avant qu’il ne décline depuis quelques siècles soit optimal pour le bien-être des humains. L’humanité n’a, en effet, eu de cesse de faire baisser le niveau de bio- diversité de son environnement pour se développer. Ce n’est pas uniquement par erreur qu’elle l’a fait. Elle avait un intérêt à le faire. N’oublions pas que les endroits de la planète présentant le plus fort niveau de biodiversité ne sont pas spécialement les plus accueillants. C’est le monde des forêts tropicales. On peut y vivre. Mais, pour qu’une société s’y développe, il faut qu’elle coupe des arbres pour construire des habitations, établisse des chemins pour se déplacer et défriche son environnement pour faire pousser des plantes comestibles. Toutes ces opérations tendent à réduire la biodiversité. Bien sûr, à petite échelle, l’impact est insignifiant. Toutefois, comme le constatent les écologues, c’est bien la transformation des terres pour l’urbanisation et l’agriculture qui est la première cause de la baisse de la biodiversité dans le monde. Une société qui se développe a donc tendance à réduire la biodiversité de son environnement. Il ne faut pas non plus oublier l’intérêt que peut avoir une société à réduire la menace de certains prédateurs ou autres nuisances provenant de diverses formes de vie. Tout le monde est ainsi bien content que les loups n’écument plus les chemins de nos campagnes et que certaines zones humides ne soient plus des foyers de moustiques porteurs de la malaria. La biodiversité, c’est parfois mieux au loin. Le fait que la biodiversité a diminué depuis des siècles ne devrait donc pas être toujours vu comme un problème[6]. C’est aussi un signe du développement des sociétés humaines.

Les risques d’une baisse trop rapide

Si la rapidité de la baisse de la biodiversité était si dommageable, on aurait déjà dû observer qu’elle mettait un frein au développement.

Quand bien même ils reconnaîtraient que ce n’est pas la baisse de la biodiversité qui pose un problème en soi, beaucoup d’environnementalistes diront que c’est le rythme de cette baisse qui est inquiétant. Cette crainte est toutefois peu justifiée au regard de l’évolution passée de la biodiversité sur terre. D’abord, n’oublions jamais que la rapidité de la baisse ne fait que refléter la rapidité du développement économique. Plutôt que de s’inquiéter, on pourrait donc se réjouir. Une société qui se développe, c’est une société où la mortalité infantile diminue, où l’espérance de vie augmente et où la population mange davantage à sa faim. Puis, si la rapidité de la baisse de la biodiversité était si dommageable pour les sociétés humaines, on aurait déjà dû observer qu’elle mettait un frein au développement de ces mêmes sociétés, voire qu’elle les faisait péricliter. Or, s’il peut y avoir des problèmes ici ou là, notamment en ce qui concerne les pollinisateurs, aucune société ne semble en souffrir. En allant se promener à la campagne ou dans des parcs naturels, on peut également constater que le monde vivant n’est pas en train de s’effondrer. Même si, après observation plus ou moins attentive, on peut remarquer que des populations animales ou végétales sont moins présentes, globalement, de nombreuses plantes et animaux continuent à occuper les lieux sans être pris dans une spirale du déclin.

Bien sûr, il est toujours possible de se projeter dans le futur et de montrer que la baisse actuelle n’est pas soutenable. N’importe quelle tendance à la baisse ou à la hausse, extrapolée sur une suffisamment longue période, peut ainsi laisser penser qu’un effondrement ou un dépassement se profile à l’horizon. Mais avant d’extrapoler, il faut vérifier que l’extrapolation se justifie. Or, elle est très discutable en ce qui concerne la baisse de la biodi- versité. Rappelons encore une fois que les écologues estiment que c’est la transformation des terres (pour l’agriculture et l’ur- banisation) qui est la grande cause de la baisse de la biodiversité. Cette transformation est directement liée à l’augmentation de la population humaine au cours des deux derniers siècles. En 1800, il y avait un milliard d’humains sur terre ; en 1900, deux milliards ; en 1960, trois milliards et en 2000, six milliards. Il est évident que, si l’on extrapolait cette dynamique, la population humaine conti- nuerait à augmenter considérablement et, par contrecoup, la biodiversité continuerait à diminuer tout autant. Mais tout indique que la population humaine va bientôt se stabiliser et, très proba- blement, décroître. La pression sur les espaces naturels va donc probablement être moindre. Surtout que le développement des techniques agricoles fait que, de nos jours, on a besoin de moins d’espace pour produire la même quantité de nourriture qu’il y a de cela quelques décennies. Cette amélioration du rendement agricole a d’ailleurs déjà permis, dans les endroits où la pression de la population n’est pas trop forte, d’exploiter moins de terres agricoles ; avec pour conséquence que, dans celles qui ont été laissées en friche, la biodiversité s’est mise à croître[7]. Avec un rendement qui sera peut-être encore meilleur demain, la biodi- versité n’est donc pas condamnée à péricliter sous les coups de la production agricole[8].

D’aucuns n’en soulèvent pas moins le spectre d’un effondrement de la biodiversité. C’est l’idée du château de cartes où chaque carte est censée représenter une espèce. On peut enlever quelques cartes (ou faire disparaître quelques espèces) sans que rien ne se passe, mais à un moment donné, après le retrait d’une nouvelle carte, la construction s’effondre. Cette métaphore ne reflète toutefois pas le fonctionnement des écosystèmes[9]. Du moins, on n’a jamais assisté à l’effondrement d’un écosystème à la suite de la disparition progressive d’un nombre donné d’es- pèces. La disparition de quelques espèces peut avoir des effets en cascade et, éventuellement, entraîner la disparition d’autres espèces. Pour autant, ce processus ne va pas jusqu’à l’effon- drement de l’écosystème, c’est-à-dire jusqu’à la quasi-disparition des formes de vie qu’il abrite. Du moins, il n’existe – à notre connaissance – aucune étude scientifique ayant rendu compte de cette quasi-disparition de la vie dans un endroit donné à la suite de la disparition de quelques espèces[10]. Ce qui s’explique aisément : en cas de disparition de quelques espèces, rapide- ment, d’autres espèces investissent l’écosystème où les populations d’espèces qui, bien que déjà présentes, étaient en concurrence avec les espèces disparues, se mettent à croître.

Avec un rendement qui sera peut-être encore meilleur demain, la biodiversité n’est pas condamnée à périclité sous les coups de la production agricole.

Au bout du compte, on se retrouve avec un écosystème, certes différent, mais qui présente lui aussi une certaine diversité de formes vivantes[11]. Or en quoi le passage d’un écosystème à un autre serait-il problématique ? Certes, beaucoup de conserva- teurs considéreront implicitement que ce passage d’un écosystème à un autre n’est pas bienvenu, mais cette position relève plus de l’intuition que de la démonstration.

Certains environnementalistes rétorqueront qu’il y a quand même déjà eu cinq extinctions massives dans le passé. La baisse actuelle de la biodiversité pourrait ainsi nous conduire vers la sixième. Tout est bien sûr possible, mais il ne faut pas se méprendre sur les caractéristiques d’une extinction massive. Celle-ci correspond à la disparition de 75 % des espèces ou genres (la différence n’est pas toujours facile à faire pour les temps reculés) au cours d’une période de plusieurs centaines de milliers d’années[12]. Parler de 6e extinction à propos de la baisse de la biodiversité actuelle revient donc à faire une franche extrapolation qui, comme on l’a vu plus haut, ne semble pas justifiée. Vu la baisse de la fécondité humaine et les gains de productivité agricole, il est peu probable que les sociétés humaines continuent à grignoter les espaces naturels jusqu’à faire disparaître les trois quarts de la biodiversité.

On peut toujours imaginer que les sociétés humaines enclen- chent, malgré elles, un processus de destruction du monde vivant qui aboutirait à son extinction. Le premier coupable envisagé est bien sûr le réchauffement climatique. Mais, même cette hypo- thèse est fortement discutable. Par sa rapidité, le réchauffement peut sans conteste provoquer des processus d’extinction qui peuvent entraîner des conséquences néfastes pour les sociétés humaines. Mais, globalement, un réchauffement modéré de la terre favorise plus le développement de la vie que ne le ferait un refroidissement[13]. Ce n’est pas pour rien qu’il y a plus de biodiversité sous les tropiques que dans les régions froides du globe. Il ne faut bien sûr pas que ce réchauffement ne devienne trop important. Au-delà de certaines températures, les forêts se transforment en savanes, puis en désert. Dans cette situation, il y a bien extinction massive de plantes et d’animaux. Mais, dans ce cas, la crise de la biodiversité serait avant tout une crise du réchauffement climatique. Sinon, tant qu’il ne dépasse pas les deux ou trois degrés au-dessus du niveau de la période préin- dustrielle, ce qui est encore envisageable, il ne provoquera pas d’extinction massive. Là encore, il n’est donc pas correct d’affirmer que nous vivons actuellement une crise de la biodiversité.

Nombre d’espèces se portent bien de nos jours

À l’encontre d’une vision désespérée de l’état de la biodiversité, il faut aussi rappeler que nombre d’espèces se portent bien de nos jours, même celles que l’on imagine souvent en danger[14]. Par exemple, tout le monde a entendu parler de la possible disparition des insectes. Il est vrai que leur nombre a beaucoup diminué dans certains endroits, notamment en Europe. Mais cette baisse, qui concerne plus les populations que les espèces, ne se vérifie pas à l’échelle de la planète. Il y a de nombreux endroits où leur déclin n’est pas observé. Les insectes ne sont donc pas en train de disparaître de la surface du globe[15]. Ensuite, toujours en Europe, il y a de nombreuses espèces comme les castors, les chamois, les lynx, les loutres, les blaireaux, etc., qui avaient vu leur nombre diminuer fortement vers le milieu du 20e siècle. On pouvait craindre leur disparition. Or, ces animaux sont de nouveau très présents sur le sol européen[16]. Au niveau mondial, il en est de même pour la plupart des baleines. Proche de l’extinction dans les années 1960, la taille de certaines populations a été multipliée par cent depuis lors [17]. Certes certains de ces animaux ont bénéficié de programmes de réintroduction ou de mesures de protection, mais leur retour en grand nombre montre bien que la biodiversité n’est pas en train de s’effondrer.

La question des services écosystémiques

Quand ce n’est pas pour protéger la biodiversité pour elle-même (ce qui ne signifie pas grand-chose, comme on l’a vu), ses défenseurs disent vouloir la préserver pour les services écosystémiques qu’elle rendrait aux sociétés humaines. Tout le rapport de l’Ipbes (l’équivalent du Giec pour la biodiversité) est même traversé, du début à la fin, par l’affirmation que la nature nous rendrait des services et qu’il faudrait donc en prendre soin[18]. Mais cette insistance sur ce rôle de la nature est étonnante, tant il est évident que la nature nous permet de vivre, à commencer par l’air que nous respirons et la nourriture que nous consommons. Il est également évident que nous ne pouvons pas vivre sans un minimum de biodiversité, pour la simple raison qu’il nous faut une diversité de plantes pour vivre. Mais, contrairement à ce que cette insistance pourrait laisser penser, les services écosystémiques n’augmentent pas systématiquement avec le niveau de biodiversité[19]. Ils peuvent même diminuer. Par exemple, un champ est, par définition, une surface terrestre que l’on a défrichée, c’est-à-dire où on a éliminé divers types de plantes et fait disparaître nombre d’animaux qui pouvaient y vivre, pour n’y faire pousser qu’un seul type de plante (carottes, pommes de terre, maïs, etc.). Ici, c’est donc la diminution de la biodiversité qui est bénéfique aux sociétés humaines. Certes, une trop grande diminution de biodiversité, qui entraînerait par exemple une trop faible quantité de vers de terre ou de pollinisateurs, peut aller à l’encontre des effets escomptés. Par conséquent, il peut y avoir, ici ou là, un problème dû à un certain manque de biodiversité. Mais l’idée que, si la biodiversité diminue, la nature aura nécessairement plus de mal à rendre des services écosystémiques est pour le moins discutable.

Une autre raison souvent invoquée pour défendre la biodiversité est qu’elle renforce la résilience des écosystèmes. Il est vrai qu’elle a cet effet. Un milieu présentant une grande diversité biologique résiste mieux aux risques d’épidémies et aux aléas climatiques. Mais notre objectif vis-à-vis de notre environnement ne saurait être de vivre dans le milieu le plus résilient. Il est de vivre dans le milieu qui, à la fois, nous permet de maximiser notre bien-être et est relativement stable ou robuste. C’est comme pour une maison : le but ne saurait être de tout miser sur la sécurité. Il faut faire en sorte qu’elle soit aussi agréable que possible à vivre, tout en étant à même de nous protéger.

Il y a ainsi un compromis à trouver entre sécurité et bien-être. Il en est de même pour la biodiversité. Il faut trouver un compromis entre une résilience, qui est d’autant plus forte que la biodiversité est élevée, et un bien-être qui, tout en demandant un certain niveau de biodiversité, ne s’accommode pas de son niveau le plus élevé. Là encore, l’évocation de la résilience ne permet donc pas d’interpréter toute baisse de la biodiversité, même importante, comme une crise.

La biodiversité et la question animale

Enfin, une défense de la biodiversité pourrait se faire au nom des animaux. Si les sociétés humaines se développent en faisant baisser, jusqu’à un certain niveau, la biodiversité de leur environnement, d’aucun dira que les animaux pâtissent de cette baisse. Puis, contestant une vision anthropocentrée de l’environnement, ils ajouteront qu’il faut prendre en compte ces autres habitants de la terre. Il est clair que le moment de la baisse de la biodiversité signifie que les membres des espèces impactées survivent ou se reproduisent moins bien. C’est pour cela qu’elles finissent par disparaître. Pour autant, il n’y a pas de raison de penser que les animaux profitent toujours d’une relativement grande biodiversité. Dans les espaces naturels, la cohabitation entre espèces n’est pas toujours des plus heureuses. Entre parasitage, prédation et compétition pour la nourriture, les animaux sauvages ont à souffrir de mille maux[20]. D’ailleurs, si nombre d’espèces prospèrent dans les endroits où la biodiversité n’est pas maximale, c’est bien que les membres de ces espèces puissent trouver un intérêt à y vivre. Puis, même dans leur environnement de prédilection, il est très probable que leur situation ne soit pas optimale. C’est d’ailleurs pour cette raison que, quant à eux, les humains n’ont cessé de modifier leur environnement, grâce à leur capacité technologique. Malheureusement pour eux, les autres animaux n’ont pas cette aptitude. Dans le monde sauvage, la quasi-totalité des animaux meurent de faim, de soif, de maladie ou sous les dents d’un prédateur avant d’avoir atteint l’âge de reproduction. Les adultes que nous observons sont les rares survivants de cette dure « loi de la jungle ». Par conséquent, il ne faut pas considérer que, pour les animaux, qu’ils soient humains ou non, le maximum de biodiversité correspond au maximum de bien-être. Donc, là encore, pas de raison de considérer que la baisse actuelle de la biodiversité représente une crise.

L’optimum de biodiversité

Cette critique de l’idée qu’il y aurait une crise de la biodiversité, et qu’il faudrait à tout prix la rétablir au niveau qu’elle avait il y a plusieurs siècles, ne signifie nullement qu’il n’y a pas, ici ou là, des problèmes en raison de la disparition de certaines espèces ou de la diminution de la taille de certaines populations d’animaux. L’exemple typique est celui des pollinisateurs. Leur baisse peut effectivement avoir des effets négatifs sur les sociétés humaines. Ces dernières doivent donc tenter de rétablir une certaine biodiversité de façon qu’ils retrouvent une plus grande place dans nos campagnes. Mais il ne faudrait pas en conclure que l’humanité est confrontée à une crise globale de la biodiversité qui menace son existence.

Cette exagération procède en effet d’une sacralisation de la biodiversité qui revient à lui attribuer à tort une valeur intrinsèque et qui incite à penser que les sociétés humaines devraient se mettre à son service. D’où tous ces discours récurrents qui en appellent à la préserver comme un bien inestimable et qui jettent l’opprobre sur les sociétés qui n’auraient pas su la respecter. Or, en réduisant les niveaux de biodiversité de leur environnement, les sociétés humaines n’ont pas commis un péché dont elles devraient se racheter en mettant au cœur de leurs préoccupations le rétablissement de la biodiversité d’antan. De fait, ces sociétés avaient de bonnes raisons de réduire la biodiversité de leur environnement. Certes, parfois, elles ont pu aller trop loin. Il peut y avoir des erreurs à corriger. Mais les injonctions à défendre la biodiversité n’ont pas de sens. Les sociétés humaines doivent juste chercher à atteindre le niveau de biodiversité qui est le plus favorable à leur bien-être et, si possible, à celui des autres animaux. En somme, le seul objectif qui fasse sens en ce qui concerne la biodiversité, c’est d’établir son niveau optimal pour la qualité de la vie sur terre. Toute autre considération ne fait que traduire une vision teintée de religiosité à son égard…

Thomas Lepeltier

[1] Thomas Lepeltier est essayiste, spécialisé en histoire et philosophie des sciences ainsi qu’en éthique animale.

[2] Sur les problèmes conceptuels que pose la notion de biodiversité, voir Julien Delord, « La biodiversité : imposture scientifique ou ruse épistémologique ? », in Julien Delord et Elena Casetta (dir.), La Biodiversité en question. Enjeux philosophiques, éthiques et scientifiques, Paris, Éditions matériologiques, 2016.

[3] Cette question de la défense de la biodiversité a été analysée en profondeur par Jonathan Newman, Gary Varner et Stefan Linquist dans leur ouvrage Defending Biodiversity. Environmental Science and Ethics, Cambridge University Press, 2017.

[4] Pour une critique de l’idée selon laquelle la biodiversité possède une valeur intrinsèque, voir par exemple Katie McShane, « Is Biodiversity Intrinsically Valuable ? », in Justin Garson, Anya Plutynski et Sahotra Sarkar (dir.), The Routledge Handbook of Philosophy of Biodiversity, 2017.

[5] Comme l’écrit le philosophe Bernard Rollin : « Il est insensé d’accorder une valeur intrinsèque […] à une entité naturelle non consciente. » Dans Bernard Rollin, « Intrinsic value for nature. An incoherent basis for environmental concern », Free Inquiry, 13, 1993, p. 20.

[6] Cet apparent paradoxe selon lequel la baisse de la biodiversité d’un lieu s’accompagne parfois d’une augmentation du bien-être des personnes qui y vivent est analysé dans Ciara Raudsepp-Hearne et al., « Untangling the environmentalist’s paradox. Why is human well-being increasing as ecosystem services degrade? », BioScience, 60 (8), 2010.

[7] Voir par exemple Hannah Ritchie, « After millennia of agricultural expansion, the world has passed “peak agricultural land” », Our World of Data, 2022 (publié en ligne sur OurWorldinData.org).

[8] Pour une évaluation de l’impact de l’agriculture sur les espaces naturels dans les décennies à venir, voir David Tilman et al., « Global food demand and the sustainable intensification of agriculture », in Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108 (50), 2011.

[9] Sur les difficultés à appréhender cette idée d’effondrement des écosystèmes, voir Alexandre Génin, Quand la nature s’effondre. Comprendre les transitions abruptes dans les écosystèmes, Éditions Matériologiques, 2023.

[10] C’est aussi ce que rappelle Christian Lévêque dans son livre Érosion de la biodiversité. Enjeux et débats, ISTE Éditions, 2022.

[11] Pour une défense de l’idée que, sauf catastrophe cosmique, la vie et donc la biodiversité ne vont pas disparaître de la surface de la Terre, voir par exemple Alain Pavé, Comprendre la biodiversité. Vrais problèmes et idées fausses, Seuil, 2019.

[12] Un rappel que nous ne sommes pas encore dans la 6e extinction se trouve dans Hervé Le Guyader, Biodiversité. Le pari de l’espoir, Éditions Le Pommier, 2020. Puis, pour une critique de l’affirmation récurrente que nous sommes déjà dans ou que nous nous dirigeons tout droit vers une 6e extinction, voir Christian Lévêque, « La 6e extinction est un slogan qui participe au climat anxiogène », European Scientist, 16 avril 2021.

[13] Un exemple d’augmentation de la biodiversité est étudié par Gabriel Yvon-Durocher et al., « Five years of experimental warming increases the biodiversity and productivity of phytoplankton », PLOS Biology, 13 (12), 2015.

[14] Pour une vision non catastrophiste de l’état de la planète et, entre autres, de la biodiversité, voir par exemple Jacques Lecomte, Rien n’est joué. La science contre les théories de l’effondrement, Les Arènes, 2023.

[15] Voir, par exemple, Roel van Klink et al., « Long-term abundance trends of insect taxa are only weakly correlated », Biology Letters, 2022. Pour une présentation non technique de cet article, voir Volker Hahn, « While some insects are declining, others might be thriving », 2022 (publié en ligne sur uni-jena.de).

[16] Voir par exemple Bertrand Alliot et Christian Lévêque, « Biodiversité : faut-il vraiment paniquer ? Lorsque tant d’espèces se portent mieux… », 2022, Action Écologie (publié en ligne sur actionecologie.org).

[17] Estimation, avec d’autres allant dans le même sens, rapportées dans Damian Carrington, « Oceans can be restored to former glory within 30 years, say scientists », The Guardian, 1er avril 2020.

[18] Sandra Diaz et al., « Le rapport de l’évaluation mondiale de la biodiversité et les services écosystémiques », Ipbes, 2019 (disponible sur files.ipbes.net).

[19] Pour une critique de l’idée que les services écosystémiques augmentent toujours avec le niveau de biodiversité, voir par exemple Mark Vellend, « Are local losses of biodiversity causing degraded ecosystem function ? », dans Peter Kareiva, Michelle Marvier et Brian Silliman (dir.), Effective Conservation Science. Data Not Dogma, Oxford University Press, 2018.

[20] Sur la souffrance des animaux sauvages, voir Oscar Horta, « Debunking the idyllic view of natural processes: Population dynamics and suffering in the wild », Telos. Critical Theory of the Contemporary, 17 (1), 2010.

0 commentaires